インサイドセールスの営業代行とは?

インサイドセールスは、電話やメール、オンラインツールを活用して非対面で営業活動を行う手法として注目を集めています。新たな顧客獲得や既存顧客へのフォローを効率化するうえで、この手法を外部に代行する企業も増加しています。

本記事では、インサイドセールスや営業代行サービスの概要から、導入プロセスや選び方のポイントまでを解説します。

目次[非表示]

- 1.インサイドセールスの基本

- 2.営業代行サービスの概要とメリット

- 2.1.営業代行サービスの役割と利点

- 2.2.営業代行が得意とする業務内容

- 3.インサイドセールス代行を活用するメリット

- 3.1.営業の効率化

- 3.2.受注率の向上

- 3.3.柔軟なリモート営業体制

- 3.4.コストパフォーマンスの最適化

- 4.インサイドセールス代行導入プロセス

- 4.1.目標設定とKPIの設計

- 4.2.業務範囲と契約形態の決定

- 4.3.チーム編成とトレーニング管理

- 4.4.ツールの選定とテクノロジー活用

- 4.5.継続的なモニタリングと改善

- 5.インサイドセールス代行サービスを選ぶ際のポイント

- 5.1.サービス提供会社の選定基準

- 5.2.費用対効果と料金体系の理解

- 5.3.お試しプランやトライアルの活用

- 6.インサイドセールスの営業代行の成功事例

- 6.1.BDR・IS立ち上げ代行の事例

- 6.2.ABM代行の事例

- 7.まとめ:インサイドセールス代行の価値

インサイドセールスの基本

まずは、インサイドセールスの全体像を把握し、アウトサイドセールスや他の手法との違いを理解していきましょう。

インサイドセールスは、オフィスや自宅など拠点に常駐しながら営業活動を行うスタイルです。電話やメール、オンライン会議ツールを使って見込み顧客にアプローチし、商談につなげたりアフターフォローを行ったりします。

外出先で直接訪問を行うアウトサイドセールスに比べ、移動時間やコストが抑えられるため、リソースを有効活用できる点が特徴です。非対面でも密度の高いコミュニケーションを図るためには、顧客ごとに適切な情報提供やニーズの把握が不可欠です。

インサイドセールスの定義と特徴

インサイドセールスとは、見込み顧客と対面せずにアプローチし、商品の問い合わせや商談化を促す営業手法のことを指します。電話やメール、オンラインツールなどを用いてタイムリーにコミュニケーションを取ることで、顧客の課題を掘り下げやすくなることが特徴です。

非対面であるがゆえに、適切な顧客情報の管理やコミュニケーションロジックの最適化が成果を左右します。

インサイドセールスは「The Model」という営業フレームワークの中の一つとして位置づけられることもあります。「The Model」とは、営業プロセスを「マーケティング」「インサイドセールス」「フィールドセールス」「カスタマーサクセス」の4つの部門に分業するフレームワークです。

また、インサイドセールスは、アプローチ方法やターゲットによってSDR(Sales Development Representative)とBDR(Business Development Representative)の2つの手法に分類されます。

項目 | SDR(Sales Development Representative) | BDR(Business Development Representative) |

アプローチ方法 | インバウンド(反響型) | アウトバウンド(新規開拓型) |

主なターゲット | 中小・中堅企業(SMB) | 大手企業・エンタープライズ |

対象となる顧客 | 既に関心を示している見込み顧客 | 接点のない潜在的な見込み顧客 |

主な業務内容 | 問い合わせ対応、リード育成 | ターゲット企業へ戦略的アプローチ |

SDRは、マーケティング部門から引き継いだリードを商談化してフィールドセールスへ引き継ぐ役割を担っており、リードからの能動的なアクションがあるため購買意欲が高い状態からスタートできます。一方で、BDRは接点のない見込み顧客をターゲットとして戦略的にアプローチする役割で、自社がターゲットとする企業に対して直接営業活動を行います。

SDRとBDRについては以下の記事で詳しく解説しているので、ご参照ください。

▶BDRとSDRの違いとは?インサイドセールスで成果を出すポイントを徹底解説

インサイドセールスとアウトサイドセールスの違い

インサイドセールスはオフィスなどを拠点にして活動し、電話やウェブ会議などの非対面チャネルを中心に営業を行います。

一方、アウトサイドセールスは実際に顧客先を訪問し、直接対面で商談を進めるスタイルです。両者は、移動コストやアプローチ方法の違いによって役割が異なり、相互に補完し合うことで、幅広い顧客ニーズに対応しやすくなります。

また、アウトサイドセールスは先述の「The Model」の枠組みの中に含んだ場合、フィールドセールスとも呼ばれます。

項目 | インサイドセールス | フィールドセールス |

活動場所 | オフィス・自宅などの拠点 | 顧客先への訪問 |

主な役割 | リード育成・商談創出・アポイント獲得 | 提案活動・クロージング・契約締結 |

移動コスト | なし(交通費・時間ゼロ) | あり(交通費・移動時間が発生) |

求められるスキル | 電話対応力・情報整理力・行動力 | 提案力・交渉力・信頼関係構築力 |

フィールドセールスは、インサイドセールスが育成した質の高い見込み顧客に対して、より専門的な商談やクロージングを行います。

ただ、近年では、インサイドセールスとフィールドセールスの境界が曖昧になりつつあり、オンライン商談の普及により、フィールドセールスもリモートで提案活動を行うケースが増加しています。

インサイドセールスとテレアポやマーケティングとの違い

一般的なテレアポはアポイント取得を主な目標とするケースが多いのに対し、インサイドセールスは商談創出から顧客育成まで、より長期的な視点で営業プロセスに関わります。

また、マーケティング部門と連携しながらリードの獲得や見込み顧客の育成を行う点でも特徴があり、組織全体で効率的に商談数拡大を図るための中核的役割を担うことが多いです。

項目 | インサイドセールス | テレアポ | マーケティング |

主な目的 | 商談創出・顧客育成・売上貢献 | アポイント獲得 | 認知拡大・リード獲得 |

活動範囲 | リード育成〜商談化〜フォロー | 架電〜アポ取得 | 認知獲得〜関心喚起 |

成果指標 | 商談数・受注率・売上貢献度 | アポイント獲得数・架電数 | リード獲得数・認知度・エンゲージメント |

インサイドセールスとテレアポの違いについては、こちらで詳しく解説しておりますので、ご参照ください。

インサイドセールスが注目される理由

非対面の営業体制を構築することで、移動コストと時間を削減しながら効率良く見込み顧客との接点を増やせる点が注目の一因です。

さらに、人材不足や限られたリソースの中でも成果を高めやすいオペレーションを組みやすく、働き方改革やリモートワークの普及にも合致しています。

テクノロジーの進化によってオンライン商談やデジタルツールが浸透し、顧客にもスピーディーな対応が求められる時代において、インサイドセールスを取り入れる企業が増加しています。

営業代行サービスの概要とメリット

人材やノウハウ不足が課題となる場合、営業代行を利用することでどのようなメリットが得られるのかを見ていきましょう。

営業代行は、自社の営業機能の一部または全体を外部企業に委託するサービスです。自社内での人手不足やターゲット業界に適したノウハウの不在を補い、効率的なアプローチによって営業成果を最大化できる点が魅力です。

加えて、育成やマネジメントに要するリソースを削減できるため、短期間で効果が出しやすいという特徴があります。営業コストの最適化やミスの減少など、企業にとってさまざまな利点をもたらします。

実際に、営業職として働く20代〜50代を対象とした調査では、65%以上が営業リソースが「足りていない」と回答しており、多くの企業が人材不足を課題として認識していることが明らかになっています。 しかし、営業代行サービスを利用したことがある企業は16.4%にとどまり、まだ一般的な選択肢とは言えない状況 です。

参照:【営業職として働く20代~50代に聞いた「営業代行サービスに関する調査」】65%以上が営業リソース「足りていない」と回答「営業代行サービスを利用したことがある」企業は16.4%

この現状は、営業代行サービスの認知度向上と活用検討が今後進む可能性を示しているとも言えるでしょう。

営業代行サービスの役割と利点

営業代行サービスは、企業が抱える営業課題へ専門的にアプローチしながら成果を出すことを目的としています。社内にはない営業手法やツールを駆使し、効率的に見込み顧客を発掘して商談化を狙います。

特にインサイドセールス代行はリモート体制との相性が良く、日時を問わず顧客とスムーズにやり取りできる環境を構築しやすい点が大きな強みです。

リソース不足の解消

営業代行を利用する最大のメリットの一つは、社内の人手不足を解決しやすい点にあります。新規採用や研修にかかるコストと時間を削減し、すぐにプロフェッショナルなチームに業務を任せることが可能です。特定のスキルが求められるインサイドセールスの分野では、専門のスタッフが担当することで成果を向上しやすくなります。

新規顧客開拓の効率化

営業代行は見込み顧客のリストアップからアプローチまで、一連の営業プロセスを代行することが可能です。経験豊富なスタッフがターゲットの選定から商談化までをリードするため、新規顧客開拓のスピードと成功率が高まります。

特に、テクノロジーを活用したリードのスコアリングやメール配信の自動化によって、短期間で大きな成果を上げられるケースも少なくありません。

営業コストの削減

営業代行は、個別に人員を増やして育成する場合と比較して、コスト面でのメリットが得やすいとされています。固定費を抑えながら、必要な営業リソースだけを外部に委託することが可能です。

また、代行会社は複数の企業でのノウハウを蓄積していることが多いため、自社に不足している最新の営業スキルや方法論をスピーディーに取り入れられます。

営業代行が得意とする業務内容

営業代行会社が対応する業務はさまざまで、ターゲットリストの作成や顧客との初回接触など初期段階のアクションを得意とするところもあれば、商談前後のフォローや実際のクロージングまで幅広く対応するところも存在します。自社の課題に合わせて、どの範囲を委託するかを検討することが重要です。

リード獲得やリスト作成

営業代行では、市場調査やターゲット分析を基にして見込み度の高い企業リストを作成します。さらに、業界や企業規模ごとにアプローチの優先度を整理し、効率の良い営業活動を展開します。十分に精査されたリストをベースに活動を始めることで、商談化の可能性を高められます。

アポイント獲得とナーチャリング

見込み顧客との適切なコミュニケーション計画を立て、電話やメールを通じてアポイントを獲得するのも、営業代行が得意とする領域です。

長期的なフォローアップを通じて非顧客から顧客へ育成するナーチャリング活動も実施し、関係を継続的に深めて商談化の確度を上げます。専門チームの戦略的なやり取りにより、受注までの期間を短縮できることが多いです。

商談支援やクロージング活動

インサイドセールスでは、オンライン商談の実施や提案内容の確認といった過程も重要です。営業代行では、提案内容のブラッシュアップや見込み顧客の質問対応、クロージングに向けた交渉までを包括的にサポートすることが可能です。徹底した提案書の作成やヒアリング内容のフィードバックで、受注確度を高められます。

営業代行に依頼したい人はこちらで営業代行の費用相場について解説していますので、ぜひ無料ダウンロードでご確認ください。

インサイドセールス代行を活用するメリット

インサイドセールスを外部に任せることで得られる具体的な利点について深掘りします。

営業代行 インサイドセールスの掛け合わせは、リソース不足やスキル面の課題を一挙に解決する手段として注目を集めています。社内で培った営業ノウハウと代行会社の専門知識を組み合わせることで、より高い受注率を狙うことが可能です。以下では、その具体的なメリットを順に紹介します。

営業の効率化

専門会社にインサイドセールスを委託すると、営業プロセスが体系的に管理され、効率化が図れます。必要なデータや管理レポートが整備されるケースが多いので、営業活動の可視化が進みやすい点も特徴です。

自社担当との情報共有をスムーズに行うことで、優先度の高い見込み客へ集中しやすくなり、成果向上にもつながります。

受注率の向上

インサイドセールスに特化した代行会社は、長年の経験や多様な業界知識を持っています。業種や商材に合わせて最適なアプローチ手法を選択し、商談数だけでなく成約数の拡大を狙えるのが強みです。

個々の見込み度合いを的確に見極め、より高い確度で商談に結びつけるため、結果として受注率の底上げが期待できます。

柔軟なリモート営業体制

インサイドセールスはもともとオフィス内で顧客とやり取りするモデルですが、代行会社がリモートワークを前提としている場合もあるため、場所を選ばず営業活動が行えます。

オンライン会議ツールやメール、チャットシステムを活用することで、顧客とのコミュニケーション品質を保ちながら複数の案件を効率的に進められます。これにより、働き方改革や地域を越えた商談拡大にも対応が可能です。

コストパフォーマンスの最適化

必要な時期に必要なボリュームだけ営業活動をアウトソーシングできる点は、大きなコストメリットにつながります。チーム全体を雇用する場合と異なり、固定費を最小限に抑えられ、成果に合わせて予算を配分できる柔軟性があります。

自社の規模や目標に応じて契約プランをカスタマイズすることも多く、予算対効果を測りながら段階的に導入範囲を拡大する企業も少なくありません。

インサイドセールスの外注を成功に導くためのポイント資料はこちら

営業効率化や受注率アップなど、インサイドセールス代行の導入メリットは理解したものの、

「具体的にどのように進めれば良いのか」や「成功に結びつけるためのポイントは何か」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。

そんな方に向けて、外注を実践する際の押さえるべきポイントをまとめた資料をご用意しています。

導入を検討されている方はぜひご活用ください。

▶︎【無料ダウンロード】インサイドセールスを外注するポイント

インサイドセールス代行導入プロセス

<監修コメント>

インサイドセールス代行の導入は、段階的なプロセス設計が成功の鍵となります。まず、自社の営業課題と代行に求める成果を明確化し、ターゲット顧客像やKPIを設定します。次に、代行会社と共に業務範囲や役割分担、リード管理の方法を擦り合わせ、運用ルールを固めます。初期フェーズでは、スクリプトや架電リスト、ツールの連携設定など準備作業が重要であり、テスト運用を通じて改善点を洗い出します。また、商談化率や接触数などの指標を定期的に分析し、課題に応じた改善施策を迅速に反映させる仕組みを整えることが欠かせません。さらに、営業現場からのフィードバックを蓄積・共有し、トークやリスト精度を継続的に高めていくことが、代行活用の効果を最大化します。導入プロセスを単なる外注手続きと捉えず、戦略的なパートナーシップ構築として進めることが、持続的な成果につながります。

実際にインサイドセールス代行を導入するための具体的なステップをご紹介します。

インサイドセールス代行の導入では、目的と目標を明確化したうえで、業務範囲や契約形態、ツール選定などを段階的に行う必要があります。

これらのステップを正しく踏むことで、代行サービスのメリットを最大限に享受し、自社の営業成果を効率的に拡大できます。以下のプロセスを参考に導入を検討してみましょう。

目標設定とKPIの設計

インサイドセールス代行を導入する最初のステップは、どのような成果を求めるかを数値化することです。具体的には、月間リード獲得数や商談率、成約率などのKPIを設定し、チーム全員で共有します。明確な指標があることで、モチベーションを保ちやすく、代行サービスの効果測定や改善サイクルも回しやすくなります。

KPI設計では、単純な数値目標だけでなく、質的な指標も含めることが重要です。また、代行会社との認識齟齬を防ぐため、各KPIの定義や測定方法を詳細に取り決めておく必要があります。

詳しくは以下の記事でも解説しています。

インサイドセールスのKPIと設定方法、実運用のためのコツを解説!

業務範囲と契約形態の決定

代行サービスにどこまでの業務を任せるかは、企業によって異なります。リスト作成だけを依頼する場合や、商談アポイント取得までを一括して依頼する場合など、その範囲は多岐にわたります。

あわせて、固定報酬型や成果報酬型など契約形態の選定も重要で、コストと成果のバランスをどのように取りたいかが大きく関わります。

チーム編成とトレーニング管理

代行サービスを活用する場合、担当者同士のコミュニケーションが成果に直結します。営業ノウハウの共有や、商材理解のためのトレーニング機会を設けることで、チーム全体のパフォーマンスが向上します。外部のスタッフであっても、あたかも自社の営業部隊として機能するような体制づくりが重要です。

ツールの選定とテクノロジー活用

インサイドセールスでは、CRMやSFAなどのシステムを活用して顧客情報や進捗管理を行います。代行会社が既存ツールを使う場合もあれば、独自のシステムを用意しているケースもあります。どのような連携が可能かを確認し、抜け漏れのない情報共有や自動化を実現することが大切です。

継続的なモニタリングと改善

導入後は、週次や月次でKPIを振り返り、目標達成状況を確かめます。もし達成度が低い場合は、アプローチ方法やコミュニケーション頻度などを見直し、改善策を講じることが必要です。PDCAサイクルを回し続けることで、長期的に安定した成果を生み出し、組織全体の営業基盤の強化につながります。

インサイドセールス代行サービスを選ぶ際のポイント

<監修コメント>

インサイドセールス代行サービスを選ぶ際は、自社の目的や営業プロセスに合致するかを第一に検討する必要があります。候補企業の実績や業界知識、リード創出から商談化までの対応範囲を確認し、過去事例やKPI改善実績を参考に判断します。また、報告の頻度や内容、SFA・CRMとの連携方法など運用面の適合性も重要です。料金体系が成果連動型か固定型かによってリスクや運用自由度が変わるため、契約形態も慎重に検討しましょう。さらに、担当者のスキルやコミュニケーション力は成果を大きく左右します。事前面談や試用期間を設け、対応品質を見極めることをおすすめします。単に価格や知名度で判断せず、長期的に改善サイクルを回せるパートナーかどうかを見極める姿勢が、選定の成功につながります。

自社に適したサービスを選ぶために、ベンダー選定や費用体系など検討すべきポイントを押さえましょう。

インサイドセールス代行サービスを成功に導くには、自社の業界や商材に適したベンダーの選定が重要です。サービスの内訳やコスト形態、導入期間の目安などを十分に比較検討したうえで、長期的に成果が期待できるパートナーを見極める必要があります。

代行サービス選定では、単純な価格比較だけ行っているようでは、求める結果には結びつきません。詳細な確認項目を把握することで、その恩恵を最大限受けれるようになるでしょう。

詳しくは以下の記事でも解説しています。

インサイドセールスを外注するには? 外注のポイントとサービスの選び方

サービス提供会社の選定基準

代行サービスを提供する会社は多数存在するため、まずは自社が求めるターゲット像や営業スタイルに合った企業を絞り込むことが大切です。特に、実績や専門領域などを基準に比較することで、より自社のニーズに合致したサービスを提供してくれるパートナーを見つけやすくなります。

実績や専門性

インサイドセールスの実務経験や多様な商材を扱った実績が豊富な企業は、柔軟なアプローチが期待できます。蓄積されたノウハウを活用し、リード獲得から商談化、受注までの一連の流れを効率化してくれるでしょう。自社の商材と近しい実績があるかどうかを確認することは、成功率を高めるうえで重要です。

代行サービスの実績を評価する際は、導入企業数や利用継続率、具体的な成功事例などの定量的な指標を重視しましょう。また、提供会社自身の営業実績や成長歴も重要な判断材料となります。

特に注目すべきは、代行会社が自社の営業ノウハウを体系化し、再現性のある仕組みとして確立しているかどうかです。親会社や関連会社での営業成功事例、受賞歴や業界での評価なども含めて、総合的な実力を見極めましょう。

エンSXセールスでは、親会社であるエンが5年で売上4倍という急成長を実現した営業改革のスキームを基盤としています。導入企業数200社以上、利用継続率97%という実績は、サービス品質の高さを裏付けています。

エンSXセールスの実績はこちらで詳しく解説しておりますので、ご参照ください。

対応業界や商材の適合性

業界によって営業スタイルやリードの性質は大きく異なるため、自社と同じ業界や類似する商材での成功事例を持つサービス提供会社は大きな強みとなります。技術的な知識や専門用語など、業界特有の要素への理解度が高いほど、商談化の確率も上がるでしょう。

ただし、インサイドセールス代行に向いていない商材もあることを理解しておく必要があります。極めて高額な商材や、専門性が非常に高い技術商材、顧客との長期間にわたる信頼関係構築が前提となる商材などは、代行では限界がある場合があります。

インサイドセールス代行に適合する商材

● SaaSやクラウドサービス(月額制・年額制の継続型商材)

● 人材サービスや教育研修サービス

● マーケティングツールや業務効率化ツール

● 比較的標準化された法人向けサービス

● 導入効果が数値で表現しやすい商材

代行に向いていない商材

● 1件数千万円を超える超高額商材

● 高度な技術コンサルティングが必要な商材

● 顧客の機密情報に深く関わる商材

● カスタマイズ要素が極めて多い商材

自社商材がどのカテゴリに属するかを正確に把握し、代行会社の得意分野との適合性を慎重に見極めることが、導入成功の鍵となります。

営業代行に適した商材と難しい商材の特徴はこちらで詳しく解説しておりますので、ぜひ無料ダウンロードでご参照ください。

ノウハウとカスタマイズ力

営業プロセスを自社のニーズに合わせて柔軟に調整してくれるかも重要なポイントです。スクリプトやアプローチ方法のカスタマイズが可能であると、より自社らしいコミュニケーションが期待できます。ヒアリングや打ち合わせを重ねることで、サービスの柔軟性を見極めましょう。

費用対効果と料金体系の理解

インサイドセールス代行には、固定報酬型や成果報酬型などさまざまな料金体系があります。自社の目標や予算規模に応じて最適なプランを選ぶことが大切です。

過度に低価格を求めると品質に影響が出る可能性もあるため、費用と成果のバランスを考慮した見極めが必要です。

固定報酬型

毎月一定額を支払う契約形態で、あらかじめコストが読みやすいというメリットがあります。プロジェクトの進捗にかかわらず定額が発生するため、費用対効果が事前に把握しやすい点は利点と言えるでしょう。

ただし、成果が上がらない場合でもコストは固定となるため、期待する売上規模を明確にしておく必要があります。

成果報酬型

アポイント獲得数や商談数などの成果指標に応じて報酬を支払うタイプです。企業側としては成果が出ない限り支払いが発生しないため、比較的リスクを抑えられる方法と言えるでしょう。

一方で、代行会社も短期的に成果を追いかけがちになる場合があるため、長期的な顧客育成とのバランスを考慮することが必要です。

成果報酬と固定報酬の複合型

成果報酬型と固定報酬型を組み合わせた複合型は、両方のメリットを活かした料金体系です。毎月一定の固定費用に加えて、成果に応じた報酬が上乗せされる仕組みで、固定部分は単純な固定報酬型よりも安く設定されています。

複合型は費用の予測可能性と成果連動性のバランスが取れているため、営業代行を初めて導入する企業や、成果の変動が予想される商材に適しています。ただし、報酬設計が複雑になりがちなため、費用対効果を慎重に計算し、業務内容との整合性を確認することが重要です。

従量課金型

コール数や稼働時間など、実際の業務量に応じて報酬が変動する方式です。必要な業務量を正確に把握し、変動費として管理できる点がメリットとなります。

一方で、予想を上回る対応が必要となるとコストが膨らむ可能性もあるため、適切な上限や条件設定を行っておくことが重要です。

お試しプランやトライアルの活用

本契約前に小規模でテスト導入することができるプランを用意しているサービス提供会社も増えています。短期間のトライアルで結果を検証し、自社の商材や営業スタイルとの相性を見極めることで、失敗リスクを抑えられます。

納得のいく成果が得られたタイミングで本格導入に踏み切ると、スムーズに運用へ移行しやすくなるでしょう。

インサイドセールスの営業代行の成功事例

実際にインサイドセールス代行を導入し、大幅な売上向上を実現した企業の成功事例をご紹介します。

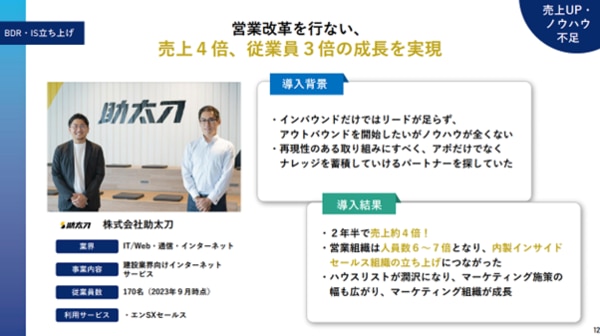

BDR・IS立ち上げ代行の事例

建設業界向けインターネットサービスを展開する株式会社助太刀では、インバウンドリードだけでは成長が限界に達し、アウトバウンド営業の開始を検討していました。

しかし、社内にアウトバウンドのノウハウが全くなく、再現性のある取り組みとして単なるアポ獲得だけでなく、ナレッジを蓄積できるパートナーを探していました。

そんな中でエンSXセールスを導入した結果、2年半で売上約4倍という驚異的な成長を実現しました。営業組織は人員数6〜7倍に拡大し、内製インサイドセールス組織の立ち上げにもつながりました。また、ハウスリストが潤沢になったことでマーケティング施策の幅も広がり、マーケティング組織の成長も促進されるという好循環が生まれました。

実績についてはこちらで詳しく紹介しているので、無料ダウンロードでご参照ください。

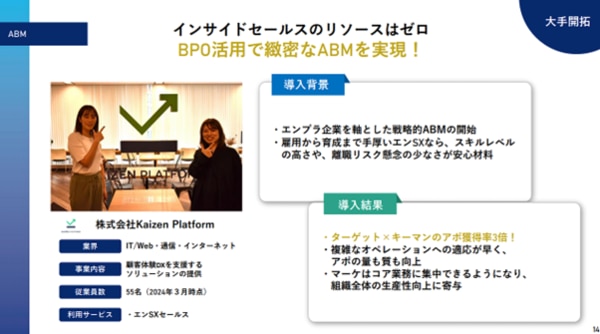

ABM代行の事例

次にABM代行の事例について紹介します。

ABMについては以下の記事で解説しておりますので、ご参照ください。

ABM(アカウントベースドマーケティング)の効果的なやり方

顧客体験DXを支援するソリューションを提供する株式会社Kaizen Platformでは、エンタープライズ企業を軸とした戦略的ABMの開始を検討していました。しかし、複雑なオペレーションに対応できる高スキルレベルの人材確保と、離職リスクの少ない安定した営業体制の構築が課題となっていました。

エンSXセールスの導入により、ターゲット×キーマンのアポ獲得率が3倍に向上しました。複雑なオペレーションへの適応が早く、アポの量だけでなく質も大幅に改善されました。また、マーケティング部門はコア業務に集中できるようになり、組織全体の生産性向上にも寄与しています。雇用から育成まで手厚いサポートにより、スキルレベルの高さと離職リスクの少なさが安心材料となりました。

実績についてはこちらで詳しく紹介しているので、無料ダウンロードでご参照ください。

まとめ:インサイドセールス代行の価値

インサイドセールスは非対面で効率的に見込み顧客と接触し、営業プロセスの最適化に寄与します。営業代行サービスを活用することで、リソース不足やスキル課題を補い、短期間で成果向上が可能です。

しかし、多くの企業で営業リソース不足が顕著でありながら、営業代行の利用はまだ浸透していない点が課題となっています。この課題を解決するためには、単なる代行依頼にとどまらず、営業プロセスの構造設計を行い、組織全体で成果を持続的に出せる仕組みづくりが重要です。

成果が出る“型”を営業組織にインストール

エンSXは、構造設計+人材支援+再現性の高い仕組み化を組み合わせ、営業代行だけでなく営業組織の本質的な強化を支援します。代行から内製化まで、成長フェーズに応じた最適なサービスで持続的な営業成果を創出します。

支援領域 | 支援内容の例 | 再現性を高める仕組み化 |

営業立ち上げ支援 | SDR・BDR体制の構築 | スクリプト/管理設計の標準化 |

内製化支援 | 業務フロー・ツール設計 | 属人化しないオペレーション整備 |

代行・運用支援 | 現場での実行代行 | KPI連動型で継続改善 |

👉 成果が出るインサイドセールスを始めたい方は、まずはこちらの資料をご覧ください。

インサイドセールス支援サービス資料(無料DL)