インサイドセールスのKPIと設定方法、実運用のためのコツを解説!

インサイドセールスで成果を最大化するためには、KPI(重要業績評価指標)の設定が欠かせません。KPIを活用することで営業活動の状況を可視化し、ボトルネックや改善すべき点を素早く把握できます。また、設定したKPIを定期的に見直すことで、インサイドセールス全体の効率や成果が着実に向上していきます。

この記事では、インサイドセールスのKPIの基礎知識から、フェーズ別の設定例、さらに具体的な改善施策やモニタリングの方法までを分かりやすく解説します。それぞれの項目を理解することで、自社のインサイドセールス活動におけるKPIの導入や最適化がスムーズになるでしょう。

初心者の方でも実践的に取り組めるようなヒントを盛り込んでいるので、ぜひ最後までご覧ください。

目次[非表示]

- 1.インサイドセールスにおけるKPIの基礎知識

- 1.1.KPIとは

- 1.2.KPIが重要な理由とメリット

- 1.3.KPIとKGIの関係

- 2.インサイドセールスで用いられる主なKPI項目

- 2.1.行動指標に基づくKPI項目

- 2.2.成果指標に基づくKPI項目

- 2.3.顧客満足やエンゲージメント指標

- 2.4.顧客満足度

- 2.5.メール開封率

- 3.効果的なKPI設定の方法

- 3.1.KGIを基にKPIを逆算して設定する

- 3.2.SMARTフレームワークを活用する

- 3.3.ターゲット顧客や営業プロセスの明確化

- 3.4.短期目標と長期目標のバランス

- 3.5.チーム全体の共有と共通認識の形成

- 4.フェーズ別のKPI設定例

- 4.1.立ち上げ期(初期フェーズ)

- 4.2.成長期

- 4.3.最適化期

- 4.4.拡大期

- 5.KPI達成を促進する施策と工夫

- 5.1.営業部門とマーケティング部門の連携

- 5.2.営業効率の向上

- 5.3.顧客との関係性を深める方法

- 6.KPIモニタリングと改善

- 6.1.進捗確認とデータ分析の重要性

- 6.2.CRM/SFAツールを使用した測定と可視化

- 6.3.チームミーティングによるフィードバック

- 6.4.成長度合いに応じたKPI見直し

- 6.5.データ分析によるボトルネックの特定

- 7.まとめ:インサイドセールスのKPI設計で成果を最大化

インサイドセールスにおけるKPIの基礎知識

インサイドセールスの活動を正しく評価し、適切に改善するためには、KPI(重要業績評価指標)の理解が欠かせません。

インサイドセールスでは、実際の行動や成果を数値として把握することが必要になります。そのときに役立つのがKPIであり、適切に設定することで進捗状況を確認しやすくなります。さらに、KPIをチーム内で共有しておくと、全員が同じ目標に向かって行動できるようになり、ミスコミュニケーションのリスクが減ります。

KPIとは

KPIとはKey Performance Indicatorの略で、組織が目標を達成するために必要な行動や結果を測定するための具体的な指標を指します。インサイドセールスでは、架電数や商談化率などの項目が代表的なKPIとなることが多いです。

これらの指標を継続的にモニタリングすることで、営業活動の改善ポイントを早期に発見しやすくなります。

KPIが重要な理由とメリット

KPIを設定する最大のメリットは、定量的な数値で活動状況を把握できる点にあります。

例えば架電数や通話時間などを追いかければ、行動量の不足や改善すべきアプローチ方法などの問題点を浮き彫りにしやすくなります。結果として、効率的な営業計画の策定や人員配置の最適化につなげることができるのです。

KPIとKGIの関係

KGI(Key Goal Indicator)は企業や組織が最終的に達成すべき目標を指し、たとえば売上金額や受注数などをゴールとして設定します。

一方で、KPIはそのKGIを達成するための道筋を示す中間指標であり、日々の活動や成果を細かく追っていく役割を担います。KGIを基点としながら適切なKPIを選定していくことが成功への近道といえるでしょう。

インサイドセールスで用いられる主なKPI項目

行動指標から最終成果指標、顧客満足度に関わる指標まで、インサイドセールスでは多様なKPIを活用します。

インサイドセールスには、営業担当者の行動量や成果を測る指標が数多く存在します。行動指標とは、具体的なアクションに関する数値(架電数やメール送信数など)を指し、改善しやすいメリットがあります。一方、成果指標はリード獲得数や商談化率など最終的な営業成果に直結するため、企業全体のパフォーマンスを測るうえで特に重要です。

行動指標に基づくKPI項目

行動指標は営業担当者の動きがどの程度活発かを示すもので、日々の見直しによって素早く修正が可能です。インサイドセールスの初期段階では、まず行動量を増やすことが重要になるため、こうした数値管理が有効になります。

また、行動指標の結果を蓄積していくことで、将来的に成果指標にどのような影響を与えているのかをデータから分析しやすくなる利点もあります。

架電数・架電率

1日あたりの架電数やターゲットリストに対する架電率は、最も基本的なアクションの指標です。

架電数が多いほど接触の機会は増えますが、不特定多数に電話をかけるだけでは効果が出ない場合もあります。そのため、単に数を追うだけでなく、ターゲットの精度やスクリプトの品質も同時に検証することが大切です。

活動量(コール数・通話時間・メール送信数など)

活動量とはコール数や通話時間、メール送信数など、複数の行動指標を複合的にとらえて評価するものです。特定の指標だけを重視すると偏ったアクションにつながりやすいですが、活動量として幅広いデータを追うことで、営業リソースをより総合的に把握できます。このように複数の角度から分析すれば、取りこぼしている見込み顧客へのアプローチを改善する手がかりを得やすくなります。

成果指標に基づくKPI項目

成果指標は実際にどれだけの成果を上げられたかを明確にするための指標です。最終的な受注に至るまでのプロセスで、リードをどれだけ獲得し、商談に結びつけられたかを把握することが不可欠です。

成果指標を適切に追うことで、インサイドセールスのROI(投資対効果)を検証しやすくなり、改善策を立案する際にも役立ちます。

リード獲得数

リード獲得数は、どの程度新規リードを増やせているかを示す重要な指標です。この数字が増えれば増えるほど、商談につながる可能性も高まります。

しかし質の低いリードを多く獲得しても成約には結びつかないため、リードの質を見極める取り組みも並行して行うことが必要です。

商談化数・商談化率

獲得したリードが実際に商談へと発展した件数や、その割合を示すのが商談化数・商談化率です。この指標が高ければ、高い確度の見込み顧客を効率的に導入できている証拠となります。もし数値が低い場合は、アプローチ方法やトークスクリプトを見直すなどの改善が必要です。

受注数・受注率

商談が受注にまで至った件数と、その全商談数に対する受注の割合を示すのが受注数・受注率です。一般的に受注率が高いほど、効果的な営業アプローチができていると判断できます。

同時に、各商談の成約までのリードタイムを把握しておくことで、組織全体の収益予測やリソース配分の精度を高めることが可能です。

受注金額

受注金額は、取引が完了して得られる売上規模を示す指標であり、企業の最終的な利益にダイレクトに影響します。単に受注数を追うだけでなく、金額ベースで評価することで、より収益性の高い顧客へ注力できるようになります。また、受注金額を定期的に把握していれば、ターゲット顧客とのミスマッチを早期に発見できる可能性も生まれます。

顧客満足やエンゲージメント指標

顧客満足やエンゲージメントに関する指標は、単なる行動量や受注だけでは分からない顧客との関係性を示す重要な要素です。インサイドセールスでは、電話やメールでコンタクトを続ける機会が多いため、継続的に顧客の声を拾って満足度を高めることが欠かせません。これらの指標を適切に追いかけることで、顧客ロイヤルティの向上にもつながります。

顧客満足度

顧客満足度は、商品やサービス対して顧客がどれだけ満足しているかを示す指標です。アンケート調査やフィードバックを活用しながら、インサイドセールスの対応を含めたトータルの評価を確認します。満足度が高い顧客はリピート購入や紹介につながりやすいため、インサイドセールス全体の戦略にとっても重要な位置づけとなります。

メール開封率

メール開封率は、送信したメールがどれだけテンポよく開封されているかを測定する指標です。開封率が高いほど、送信相手の興味を引く件名やコンテンツになっていることが推測できます。もし開封率が低い場合は、対象リストの見直しやメールのデザイン・内容の最適化を検討する必要があります。

実践につなげるための第一歩に──KPI設計のヒントを資料でチェック

インサイドセールスにおけるKPIの重要性は理解できても、「実際にどの数値をどう設定すべきか?」「組織の目標とどう紐づけるか?」といった実務面で悩む方は多いのではないでしょうか。

そこで、KPI設計や運用の実務に役立つ資料をご用意しました。KPIの種類を把握した今だからこそ、次の一手として活用していただける内容です。

👉 資料はこちらから無料ダウンロードできます

インサイドセールスで重要なKPI

効果的なKPI設定の方法

<監修コメント>

インサイドセールスにおけるKPI設定は、単なる数値管理ではなく「行動の質を高めるための思考プロセス設計」と捉えるべきです。例えば架電数や商談数といった定量指標だけでなく、「なぜそのKPIを追うのか」「成果とどう結びつくか」をチームで共有しながら設計することで、行動の意味づけが強化されます。また、KPIは固定ではなく、組織のフェーズや施策の成熟度に応じて定期的に見直す柔軟性も重要です。振り返りの場で、KPI未達の要因を行動レベルまで分解し、改善アクションに繋げられる設計にしておくことで、単なる数字の達成にとどまらない、学習する営業組織が育ちます。設定そのものよりも、運用・改善の仕組みに本質があります。

インサイドセールスで成果を上げるためには、どのようなKPIを設定すべきかを明確にし、組織全体で共通認識を持つことが重要です。

最終目標(KGI)を見据えてからKPIを逆算することで、営業担当者が取り組むべき行動がはっきりしてきます。さらにSMARTフレームワークを活用し、具体性や測定可能性、達成可能性、関連性、期限設定などの観点をしっかり検討することが大切です。ターゲット顧客や営業プロセスの明確化を踏まえながら短期と長期、両方の目標を視野に入れることで、効果的なKPIを策定しやすくなります。

KGIを基にKPIを逆算して設定する

KGIを最初に設定し、そこに至るまでのプロセスを細かく分解したうえでKPIを決める手法です。例えば、年間受注目標をKGIとする場合、月ごとの商談数やリード獲得数をKPIとして段階的に設定できます。これにより、短いスパンでの進捗を確認し、軌道修正を行いやすくなります。

SMARTフレームワークを活用する

具体性(Specific)や測定可能性(Measurable)など、5つの要素を盛り込んだ目標設定の枠組みがSMARTです。インサイドセールスでは、例えば架電数を明確に記入し測定しやすいようにするなど、具体的な数値を設定するのが有効です。期限設定(Time-bound)も考慮すれば、チーム全体で同じゴールを共有しやすくなります。

ターゲット顧客や営業プロセスの明確化

誰にどのようにアプローチをするのかをはっきり決めておくと、むやみに架電数だけを増やすような非効率を防げます。ターゲット顧客の業種や課題、意思決定プロセスを考慮しながら、最適なコミュニケーション手段を選びましょう。そうすることで、より少ない行動量でも高い成果が期待できるKPIを設定しやすくなります。

短期目標と長期目標のバランス

インサイドセールスでは、短期的にどれだけ商談を増やすかだけでなく、長期的にブランド認知を育てていくことも重要です。短期的には行動量を重視し、長期的には顧客ロイヤルティやリピート購入率を追うなど、多層的な指標設計が必要になります。両方を意識したKPIの設定により、継続的な売上拡大と安定した顧客基盤の獲得を狙うことができます。

チーム全体の共有と共通認識の形成

設定したKPIは、チーム内でこまめに共有し、全員が同じ指標を追いかける状態にすることが理想です。定期的なミーティングや社内システムを利用した可視化など、シンプルな方法で情報を共有しましょう。全員が施策の方向性を理解している組織は、不測の事態が起こっても柔軟に修正しながら成果を高められます。

フェーズ別のKPI設定例

企業のインサイドセールス体制が成熟していくにつれ、求められるKPIも段階的に変化していきます。

事業や組織の成長に伴って、インサイドセールスの役割や求められる成果も変化します。初期段階でとにかく数をこなす段階から、最適化や拡大を目指す段階まで、一貫して同じ指標を追うだけでは不十分です。フェーズに応じたKPIの再設定や見直しを行うことで、組織の状況にあった営業活動を実現しやすくなります。

立ち上げ期(初期フェーズ)

インサイドセールスを新たに導入したばかりの立ち上げ期には、行動指標にフォーカスして活動量を増やすことが重要です。具体的には架電数やメール送信数などをKPIとして設定し、リードを広く獲得することに力を入れます。活動量を確保しながら、ターゲット層との相性やスクリプトの質を検証し、次のフェーズへとつなげましょう。

成長期

ある程度のリード獲得が安定してきたら、商談化率や受注率を高めるアプローチに移行します。成長期には、営業力や提案力を磨くことで、少ない接触数でも高い成果を狙う方針が効果的です。商材やターゲットに合わせたコミュニケーション戦略を最適化しながら、全体の売上を加速させることを目指します。

最適化期

商談や受注がある程度のボリュームになってきた場合、組織全体の営業プロセスを俯瞰し、無駄や重複を排除する段階に入ります。効率化を重視するため、各種ツールの導入やデータ分析をKPIに組み込み、少ないリソースで高い成果を目指します。継続的に改善を行いながら、最適な営業フローを確立していくことがポイントです。

拡大期

営業組織が十分に成熟し、マーケットシェアのさらなる拡大を狙う場合、より多くの顧客層や地域にアプローチするためのKPIを設定します。新規採用やツールの追加導入などリソースを拡大し、新たな市場獲得や大規模なキャンペーン実施を目指すことが一般的です。全体の売上規模やリード数だけでなく、組織としてのブランド力向上にも注目しましょう。

KPI達成を促進する施策と工夫

<監修コメント>

KPIを達成するための施策を講じる際は、「数値を上げること」そのものではなく、「なぜその数値が動かないのか」という因果構造に目を向けることが重要です。例えば架電数が増えないならスクリプトに無理がないか、リストの質が低下していないか、工数管理が適切かなど、複数の視点から要因を精査する必要があります。また、KPIの進捗を可視化するために、チーム単位でダッシュボードを共有し、週次で成果と課題を振り返る習慣をつけると、モチベーションの維持にもつながります。施策の効果を共有する場を定期的に設けることで、成功事例の横展開も促進されます。KPIは“管理対象”ではなく、“組織の成長エンジン”として扱うべきです。

KPIを達成するためには、日ごろの営業活動における改善策や組織体制の見直しが欠かせません。

インサイドセールスのKPIを高いレベルで達成するためには、何より継続的な改善とナレッジの共有が重要です。

特にマーケティング部門との連携や、営業そのものの効率化を図る取り組みなど、組織全体を巻き込んだ工夫が必要となります。顧客との関係性を深めるためのコミュニケーション設計や、営業担当者のモチベーション維持に向けた仕組み作りも欠かせない要素です。

営業部門とマーケティング部門の連携

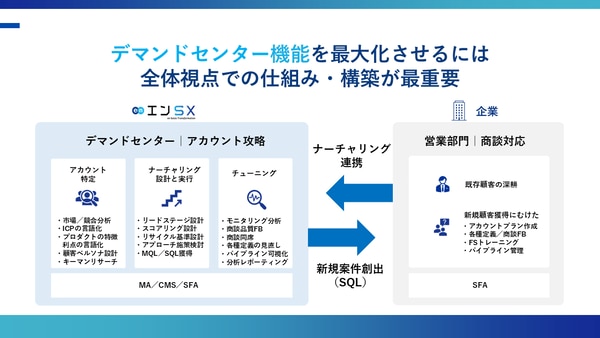

インサイドセールスを効果的に運用するには、営業部門とマーケティング部門が密に連携し、顧客育成のプロセスを統合的に設計することが大事です。

部門間で情報共有を徹底し、見込み顧客へのアプローチタイミングやメッセージを最適化することで、より高い成果が期待できます。こうした連携施策はモチベーションを高めると同時に、社内の組織力強化にもつながるでしょう。

マーケティングオートメーション(MA)の活用

マーケティングオートメーションを活用すれば、見込み顧客の行動履歴や興味関心を可視化し、自動でメールを送信したりスコアリングを行ったりできます。

これにより、顧客の興味度合いが高いタイミングで、インサイドセールスからのアプローチを行いやすくなるのが利点です。結果として、商談化率や受注率といったKPIの向上が期待できます。

リード育成戦略(ナーチャリング)の実施

リード育成戦略では、顧客の興味や検討度合いに合わせたコンテンツや情報を提供し、段階的に商談化へとつなげていきます。すべての見込み顧客がすぐに商談化するとは限らないため、継続的な接点の確保が重要です。適切なタイミングと情報提供を重ねることで、リードの質を高めつつKPIを達成しやすい体制を作ることができます。

高い確度のリード獲得方法

広告出稿やウェビナー開催など、効果の高いチャネルを選定しながらターゲット顧客層を集中して狙う方法です。量だけでなく質を意識することで、架電やメールアプローチの成功率も向上しやすくなります。特に検討度合いの高いリードと早期につながることができれば、インサイドセールスの効率性が一段と高まるでしょう。

営業効率の向上

営業担当者が限られた時間でより多くの成果を上げるためには、効率を意識したアプローチが欠かせません。電話をかける時間帯を戦略的に選ぶことや、営業ツール・マニュアルを整備することなど、取り組むべき要素はさまざまです。これらの工夫を積み重ねることで、営業プロセス全体を洗練させ、KPIの達成を後押しします。

架電時間帯の最適化

顧客の業種や稼働時間帯を分析し、アポイントが取りやすい時間に集中して架電する方法です。たとえば、休憩時間や就業時間直前を狙うと、担当者には余裕ができて話を聞いてもらいやすい場合があります。時間帯を細かく検証し、効果の高い時間を見極めることで通話効率を高められます。

営業スキルの向上

ロールプレイや定期的な研修を行い、商談に向けたトークスクリプトや説得力のあるプレゼン方法を磨きます。経験豊富なメンバーがナレッジを共有する仕組みを作ると、チーム全体の営業品質が底上げされます。スキルアップを実現すれば、数値目標を達成するだけでなく、顧客満足度も同時に高めることができます。

フィードバックの定期的な実施

営業活動の振り返りをチームで行い、成果や失敗の要因を共有しながら改善策を考える時間を設けます。フィードバックの機会を設けることで、担当者一人ひとりが自分の課題点を客観的に把握することができます。こうした学習サイクルを回すことで、より高いKPIの達成を実現しやすくなるでしょう。

顧客との関係性を深める方法

顧客の課題や悩みを深く理解し、それに応じたソリューションを提案することで関係を強化します。インサイドセールスは定期的に顧客とコンタクトを取る機会が多いため、信頼を得やすいのが利点です。長期的に見込み顧客のロイヤルティを高めれば、リピーターや口コミにもつながるため、最終的な売上維持や拡大にも貢献します。

KPIモニタリングと改善

KPIを設定して終わりにするのではなく、定期的にモニタリングしながら適切に改善していくプロセスが何より重要です。

インサイドセールスで設定したKPIは、常に同じ数値を追いかけるだけでなく、組織やマーケットの変化に合わせて見直す必要があります。適切にモニタリングし、データに基づいた改善提案を実行することで、停滞していた成果が再び伸びてくることも少なくありません。CRMやSFAツールなどを活用してリアルタイムに状況を把握し、チームミーティングなどで共有することがポイントです。

進捗確認とデータ分析の重要性

KPIの進捗を定期的に確認しながら、数値の変化や期間比較を行うことで改善のヒントが得られます。

たとえば、ある期間だけ商談化率が下がった場合、その原因がターゲット選定なのか、トークの質なのかを分析できます。こうした客観的なデータ分析があれば、より精度の高い対策を打ち出すことができるでしょう。

CRM/SFAツールを使用した測定と可視化

CRM(顧客関係管理)やSFA(営業支援システム)を使えば、顧客情報や営業履歴を一元管理し、最新の状況をリアルタイムで確認できます。担当者ごとの進捗状況や、各顧客のステータスを可視化しやすいため、問題がある場合もすぐに気付ける利点があります。

結果として、つねにデータドリブンな判断が可能になり、スピーディーな営業方針の転換を行いやすくなります。

チームミーティングによるフィードバック

定期的にチーム全体で数値を振り返り、ノウハウや課題を共有する場を設けることは非常に効果的です。ここでKPIの達成度合いやボトルネックを話し合い、今後のアクションプランを決めます。

全員が状況を正確に把握し、共通の課題感を持つことで、組織として統一感のある改善施策を打ちやすくなります。

成長度合いに応じたKPI見直し

インサイドセールス組織が大きくなったり新たな市場に参入したりすると、以前のKPIが現状に合わなくなる場合があります。事業の方向性やスタッフのスキルレベルが変化すれば、新たに注力すべき指標を加える必要も出てきます。定期的にKPIを見直すことで、組織が停止することなく常に高いパフォーマンスを維持できます。

データ分析によるボトルネックの特定

データ分析を活用すれば、例えば商談化率が特定のタイミングで低迷しているのはリード獲得源に問題があるのか、あるいは営業スクリプトの質に問題があるのかなど、原因の切り分けがしやすくなります。解決すべきポイントを正しく特定できれば、改善施策の優先度も明確にできます。ボトルネックが解消されれば、各KPIの数値はスムーズに伸びていく可能性が高まるでしょう。

まとめ:インサイドセールスのKPI設計で成果を最大化

インサイドセールスの効果を高めるためには、KPI(重要業績評価指標)の設定とその運用が不可欠です。KPIを明確にし、定期的に見直すことで、営業活動の改善点を素早く把握し、成果を最大化できます。

多くの企業で見受けられる課題は、KPI設定が曖昧であったり、運用が非効率的になってしまうことです。

その課題に対しては、明確な「構造設計」が求められます。KPIはただの指標ではなく、組織全体の動きを導く仕組みづくりに直結しており、その設計を慎重に行うことで、再現性の高い成果を上げることが可能になります。

成果が出る“型”を営業組織にインストール

インサイドセールスを最大化するためには、KPIを「ただ設定する」のではなく、営業チーム全体が共有し、日々の営業活動を進化させるための“仕組み”にすることが重要です。

エンSXは、営業組織のKPI設計から運用までを支援し、成果に繋がる構造を提供します。また、運用面では現場での実行支援、再現性を高める標準化など、営業活動を総合的にサポートします。

支援領域 |

支援内容の例 |

再現性を高める仕組み化 |

営業立ち上げ支援 |

SDR・BDR体制の構築 |

スクリプト/管理設計の標準化 |

内製化支援 |

業務フロー・ツール設計 |

属人化しないオペレーション整備 |

代行・運用支援 |

現場での実行代行 |

KPI連動型で継続改善 |

👉 成果が出るインサイドセールスを始めたい方は、まずはこちらの資料をご覧ください。

インサイドセールス支援サービス資料(無料DL)