PMFとは?BtoBで実現するための定義と検証ステップ

PMF(Product-Market Fit)とは、「自社のプロダクトが、狙った市場のニーズにしっかり応えている状態」を意味します。しかし、特にBtoB領域においては、ToCのような一過性のヒットではなく、継続的に顧客の課題を解決できているかどうかが問われます。

多くの企業が「とりあえずプロダクトを出した」「営業しているのに売れない」といった段階で、PMF未達であることに気づかないままリソースを浪費しています。

本記事では、PMFの定義や到達基準に加え、検証ステップ・営業との関係・未達時の対処法など、BtoBならではの視点で深掘り解説。プロダクトと市場を繋ぎ、売上を伸ばすための本質をお伝えします。

目次[非表示]

PMF(Product‑Market Fit)とは何か?

PMFの基本的な意味と定義

Marc AndreessenによるPMFの原点

“Product/Market Fit(PMF)”という言葉を広めた投資家 Marc Andreessen は、次のように定義しています:・

“Product/market fit means being in a good market with a product that can satisfy that market.”

・

この“良い市場で、製品がニーズを満たせる状態”という定義は、PMF の本質を的確に捉えています。つまり、「市場に合った製品を提供できているかどうか」が核心です。

以下の表は、PMF定義に含まれる主な要素を整理したものです。

・

「マーケットイン」の本質とは何か

PMFを目指す上では、マーケットイン(市場起点)思想が不可欠です。これは、技術や機能優先主義ではなく、顧客課題から逆算して設計するアプローチを指します。

本質としては次の通りです:

顧客課題の観察から価値仮説を導く

技術ではなくインサイトを起点に機能を絞る

多くの顧客に共通する課題を見出す

この姿勢こそが、PMF 達成に向けた“正しい船出”になります。

BtoBにおけるPMFの難しさと違い

BtoBで PMF を追求する際には、BtoC にはない特有の難しさがあります。以下の比較表はその違いを整理したものです。

このような特徴ゆえに、BtoB ではより綿密な仮説検証と部門横断の連携が求められます。

なぜ今、BtoBでPMFが重視されるのか

売上・営業効果に直結する指標

PMF の有無が、営業効率や受注率に直結するケースは多くあります。たとえば、BtoB SaaS で「3か月後リテンション率 > 65%」が一つの目安とされることがあります。あるいは LTV:CAC 比率で 3:1 を超えるかどうかを基準にすることが一般的です。

これらの指標が適切水準に到達していれば、PMF に近づいている可能性が高くなります。

資金調達や意思決定の基準になる

PMF の達成見通しは、投資家や経営判断者からの信頼を獲得する材料になります。多くの VC は、PMF 未到達段階での急拡大を警戒し、まず PMF 構築後の拡張を促す助言を行うこともあります。

「売れる前」に売る営業体制とのズレを防ぐ

PMF 未達の段階で営業拡大を急ぐと、製品本来の価値よりも営業技巧寄りのアプローチになりがちです。

逆に、PMF を意識した営業設計を行えば、営業の提案軸・顧客ヒアリング視点・製品改善仮説が一致しやすくなります。

PMFを測定・判断するための基準とは?

定量的なPMFの指標

Net Promoter Score(NPS)

NPS(ネットプロモータースコア)は、顧客が他者に推奨する意向を示す指標です。「0〜10点」で評価してもらい、プロモーター率から批判者率を引いたものが NPS になります。BtoB ソフトウェアでは NPS > 30 を良好水準の目安とすることがあります。

顧客インタビューでの「20%ルール」

“20%ルール”とは、顧客インタビューで「代替手段があっても自社製品を使いたいか?」の質問に対し、20%以上が肯定的に答える割合が PMF の指標とされる経験則です。これにより、コアユーザー層の強いニーズを見極められます。

CAC回収期間、LTVとのバランス

CAC(顧客獲得コスト)と LTV(顧客生涯価値)の比率や回収期間も定量的判断材料となります。一般には LTV:CAC ≥ 3:1、また CAC を 6〜12か月以内に回収できることがひとつの目安となるケースが多いです。

以下は BtoB SaaS における PMF 指標ベンチマーク例です。

定性的なPMFの判断材料

顧客の「課題解像度」が深まっているか

顧客自身が課題を明確に語れるようになっており、それを自社製品で解決できる構図を描けているかどうかが、PMF の重要な判断シグナルです。

営業現場で自然に言語化されているか

営業担当者やマーケティング部門が、「この製品はこういう課題に響く」と自然に説明できているか。現場での言語化具合は、PMFの近さを示す指標になります。

受注理由が価格・機能ではなく「フィット感」になっているか

初期段階では価格や機能比較で商談が成立しやすいですが、PMF が近づくと、「この製品だから導入した」という“フィット感”で語られるようになります。

BtoB領域でPMFを達成するためのステップ

ステップ①:顧客課題の仮説設計

誰の、どんな課題に、どんな変化を起こすか

PMF を目指す最初のステップは仮説設計です。以下のように構成するとわかりやすい:

顧客像(業界、部門、規模、導入フェーズ)

課題仮説(どの業務で何に困っているか)

変化仮説(どんな価値を提供できれば喜ばれるか)

仮説設計段階で顧客インタビューや観察を併行して仮説の仮精度を上げておくと後工程がスムーズになります。

顧客の業務プロセス理解がPMFの土台

BtoB では業務プロセスや意思決定フローの理解が浅いと、実効性ある価値設計はできません。ヒアリング、業務観察、フロー設計など、現場を読む力が PMF 達成の土台になります。

ステップ②:MVPでの実証・検証

価値提供の最小構成で反応を見る

仮説に基づき、最小の構成で価値を届けられる MVP を提供し、顧客の反応を観察します。不要な機能を省き、本質に集中した設計が鍵となります。

・

📘 具体例(コラム):MVP をシンプル化して反応改善したケース

ある業務支援系 SaaS では、初期 MVP として多数機能を盛り込んだツールを提供していましたが、導入反応が鈍かった。営業が得たユーザーの声から「まずひとつの工程だけ効率化できればよい」というニーズが浮上。そこで機能を大幅に絞ったシンプル版を再投入したところ、3 週間で導入が複数決まり、受注数が 5 倍に伸びました。

このように、「機能を減らすこと」が PMF への近道となることもあるのです。

営業が集めるフィードバックの質が鍵

MVP 提供時には、営業が得るフィードバック(なぜ導入したか/しなかったか、使いにくさ、改善点など)が非常に重要になります。これを質高く集められるかどうかが、PMF へのスピードを左右します。

ステップ③:再設計とスコープ調整

「すべてに応えよう」としないPMF設計

得られたフィードバックをもとに、すべての要求を満たそうとせず、コア顧客セグメントに絞る設計が求められます。優先度をつけ、価値の焦点を絞ることが重要です。

絞り込みこそが売上を生む

単に対象や機能を絞ることが、メッセージを明確にし、顧客に刺さる力を増す鍵になります。絞り込んだほうが逆に成果を出しやすくなる場合は非常に多いです。

PMF未達時に見直すべき3つの要素

①プロダクト:機能過多・過少の見極め

「売れない理由=足りない」ではない可能性

売れない原因を「機能が足りないから」とする仮説は必ずしも正しくありません。UI/UX、導入障壁、学習コストなどが本質的な障壁になりうるのです。

実際に使われている機能を特定する

ログ分析や利用状況データをもとに、「本当に使われている機能」を明らかにする。その結果、不要機能を削ぎ落とすことで、プロダクトがよりフィットしやすくなります。

②市場:狙うべき顧客像の解像度

ターゲット設定が広すぎて響いていない

ターゲット範囲が広すぎると、メッセージや価値提案が希薄になります。むしろ、特定の業種・役職・課題にフォーカスし、強い反応を引き出すアプローチが有効です。

「誰に売るか」がブレているとPMFに辿り着けない

顧客像が流動的だと、営業・マーケティングの軸も揺らぎやすくなります。仮説ターゲットを絞り込み、仮説検証しながら調整していくことが必要です。

③営業プロセス:フィードバックループの欠如

営業と開発の分断が壁になる

営業現場で得られる顧客の声が開発に反映されなければ、改善ループは回りません。部門間の共通言語や手段を設け、意見をリアルタイムに反映できる体制づくりが重要です。

インサイドセールスによる定量的仮説検証の活用

インサイドセールス(IS)は初期接点で多くの顧客と接するため、反応率、ヒアリング回答、トークパターン別成功率などを量的に観察できます。これにより、仮説検証スピードを上げ、PMF 達成に近づけることができます。

インサイドセールスを成果につなげるための“外注の考え方”とは?

PMFに向けた仮説検証や顧客接点の最適化を図る上で、インサイドセールスの外注活用は有効な打ち手のひとつです。

ただし、単なる「リソース補完」ではなく、成果につながる運用設計や連携体制の構築が求められます。

これから外注活用を検討される方に向けて、実践上のポイントを整理した資料をご用意しました。自社の営業設計にどのように組み込めるか、ぜひ参考にしてみてください。

インサイドセールスはPMF検証の最前線にある

顧客ニーズの初期接点としてのISの役割

顧客の温度感・課題感を定量化できる立場

IS チームは、レスポンス率、商談化率、ヒアリング回答傾向などのKPIを通じて、顧客の関心度や課題の深さを数値化できます。これは PMF 仮説の検証において極めて貴重な情報源です。

PMF仮説検証における「実験部隊」としての価値

IS チームを仮説検証の“実験部隊”と位置づけ、異なる提案軸やトークパターンを A/B テストすることで、どの価値軸が顧客に刺さるかを高速に探索できます。

セールスとの連携でPMF到達を加速させる方法

フィードバック設計・記録体制の構築

IS → フィールドセールス → 開発という流れで得られた顧客の声(質問、拒否理由、期待点など)を整理・タグ付けし、改善仮説として開発に繋げる仕組みを設計することが重要です。・

📘 具体例(コラム):営業—開発連携でPMF加速

ある SaaS プロダクトでは、営業現場で得た顧客の課題や拒否理由が個別ノートにとどまっていました。そこで、IS チームが各商談で「課題タグ」「拒否理由タグ」などを記録できるテンプレートを導入。これを月次集計し、改善案として開発に反映したところ、3か月後に受注率が 25% 向上しました。

マーケ・IS・FS・開発を繋ぐPDCAの循環

PMF達成を加速するためには、マーケ → IS → FieldSales → 顧客対応 → 製品改善という 仮説 → 実行 → 検証 → 改善 のループを高速で回すことが必要です。部門間で共通 KPI や仮説管理フォーマットを持つことで、学習速度は飛躍的に上がります。

PMF達成後にやるべきこととは?

営業・組織のスケール戦略

再現性ある営業モデルへの転換

PMF が確証できたら、拡張フェーズに備えて 再現性ある営業モデル を構築すべきです。営業手法・育成プロセス・KPI体系を標準化し、誰でも成長可能な体制を設計します。

インサイドセールスの自動化・KPI再設計

PMF 達成後は、IS 活動の自動化(メール配信最適化、AIアシスト、スコアリング等)や、ステージ毎 KPI の段階設計(初動接触 → 商談率 → 成約率など)を整備します。これにより、スケール時の効率性を確保します。

市場的な再定義と横展開

PMFは通過点。次は「Market Expansion Fit」へ

PMF 達成後も、市場拡張や業界横展開を検討する段階に移ります。現顧客セグメントで確立した価値仮説を他領域に転用できるか問い直すことが重要です。

他業界・他職種への応用可能性を評価する

得られた知見をもとに、隣接業界や異なる職種に対して“どこまで価値仮説が通じるか”を仮説検証し、成長余地を広げていきます。

まとめ:PMFは営業戦略の起点

本記事では、PMF(Product-Market Fit)の定義から測定方法、達成に向けた実践ステップまでを体系的に解説しました。特にBtoB領域では、顧客課題の解像度と仮説検証の精度がPMFに直結します。

多くの企業が直面するのは、「売れない理由がわからない」「ニーズが掴めない」といった初期営業フェーズの課題です。このような状況こそ、営業と開発をつなぐ構造的な仮説検証プロセスを持つことが鍵となります。

成果に直結する“再現性ある仕組み”の設計が、PMF達成と事業拡大の両立を可能にします。

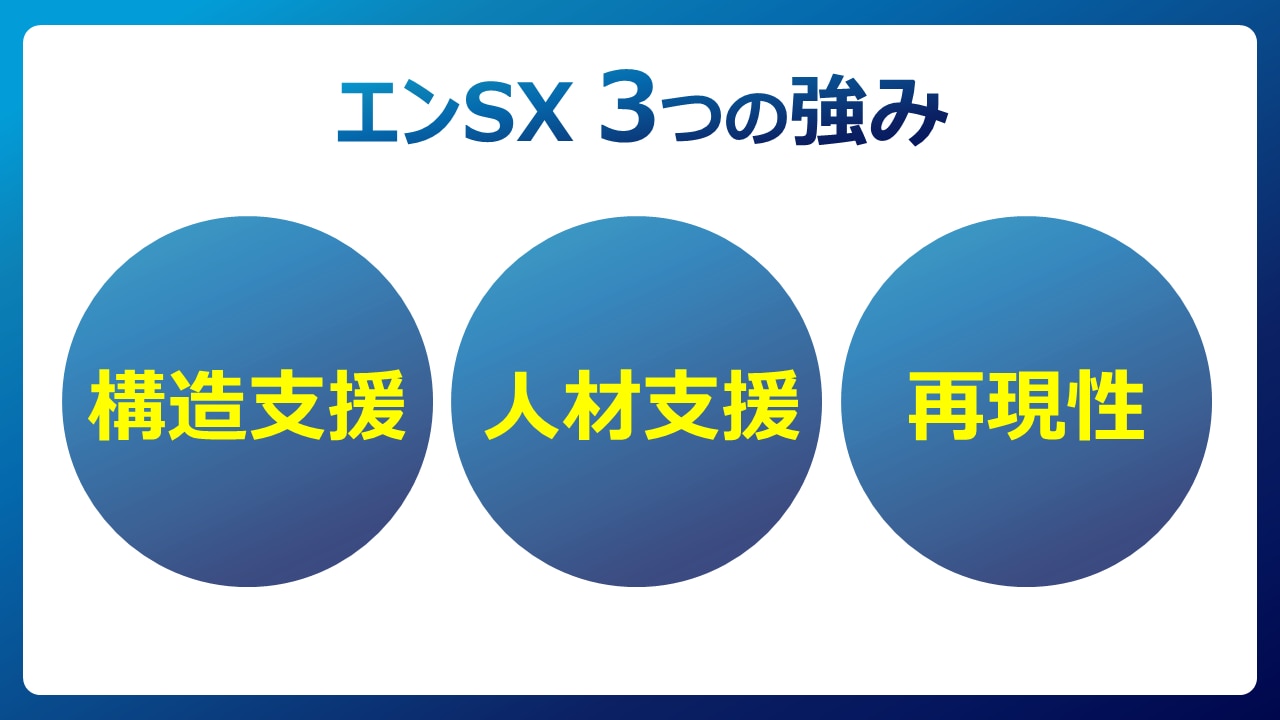

“導入するだけ”で終わらせない、成果につながる仕組みづくり

PMFに向けた仮説設計や検証体制には、営業・IS(インサイドセールス)・開発の横断連携が不可欠です。

エンSXでは、構造支援(設計)、人材支援(実行)、再現性(改善サイクル)の3軸で、成果に向けた営業設計の支援を行っています。「売れる構造がない」状態から脱し、検証→確信→拡張までの道筋を描く支援をご提供します。

👉 成果が出るインサイドセールスを始めたい方は、まずはこちらの資料をご覧ください。

インサイドセールス支援サービス資料(無料DL)