商談前に準備するものは?確認すべき17項目を解説!

商談の成否を左右する大きな要因の一つが事前準備ですが、苦手な人も多くいるのではないでしょうか?どんなに魅力的なサービスや商品を扱っていても、準備不足では商談で思わぬ失敗を招いてしまう可能性があります。

この記事では、商談前に準備すべき具体的な項目や、効果的な準備の進め方、そして便利なフレームワークの活用方法を解説します。

目次[非表示]

- 1.事前の情報収集が商談の質を左右する

- 2.商談準備でやるべき具体的な17項目

- 2.1.1.企業の基本情報を調べる

- 2.2.2.担当者の詳細プロフィールを把握する

- 2.3.3.市場、業界、競合の分析

- 2.4.4.業界トレンドや競合情報を調査する

- 2.5.5.相手企業の課題やニーズを分析する

- 2.6.6.自社商品・サービスの準備

- 2.7.7.自社の強みと弱みの明確化

- 2.8.8.提案内容や解決策を具体化する

- 2.9.9.商談の目的設定とゴールの明確化

- 2.10.10.商談の具体的なゴールを設定する

- 2.11.11.ヒアリングしたい内容をリスト化する

- 2.12.12.商談資料の作成

- 2.13.13.構成を練り、提案資料を作成する

- 2.14.14.必要な契約条件や資料を準備する

- 2.15.15.トークスクリプトの準備とトレーニング

- 2.16.16.トークスクリプトを作成する

- 2.17.17.ロールプレイングでトークスキルを訓練する

- 3.商談準備に役立つフレームワーク

- 3.1.3C分析

- 3.2.SWOT分析

- 3.3.BANTフレームワーク

- 4.まとめ:商談成功は準備から

事前の情報収集が商談の質を左右する

<監修コメント>

商談の成否は、事前の情報収集の深さに大きく依存します。単に企業概要や業界動向を調べるだけでなく、相手企業の直近のニュース、決算内容、競合との関係、担当者の役職や経歴など、会話の糸口になる要素を押さえることが重要です。情報を集める際は、公式情報と非公式情報を組み合わせると精度が高まります。例えば、SNSや業界コミュニティから得られる声は、顕在化していない課題やニーズの把握に役立ちます。また、情報収集の目的は「提案内容を相手に最適化すること」であり、集めたデータを具体的な提案シナリオに落とし込むことが成果につながります。

事前の情報収集によって、商談における話題や提案の方向性を的確に絞り込むことができます。例えば、相手企業のホームページやプレスリリースをチェックしておくと、新たな取り組みや事業方針など、商談で触れるべき重要なポイントが見えてきます。また、市場や競合分析の資料をあらかじめ用意しておくことも効果的です。自社だけでなく、業界全体を俯瞰することで、相手企業が抱える潜在的なニーズや課題を察知しやすくなります。

こうした準備は相手から見ても「この営業担当はしっかりリサーチをしている」と好印象を与える要因にもなります。商談相手にとっては、自分たちの状況に合った具体的な提案を受けることができるため、より前向きに話を進められるでしょう。

商談準備でやるべき具体的な17項目

<監修コメント>

商談準備のチェックリストは有効ですが、重要なのは項目の消化ではなく、準備内容の質を高めることです。例えば「提案資料の作成」では、単なる自社紹介ではなく、相手の課題解決に直結するストーリー構成を意識します。また、「質問事項の整理」では、相手のビジネスゴールに迫る質問を用意し、会話の中で深堀りできる余白を残すことが大切です。さらに、社内の関係部門と事前に情報共有を行い、商談中に即答できる体制を整えておくことで、信頼感とスピード感を演出できます。チェック項目はあくまで土台であり、その上に現場ならではの工夫や仮説を加えることで、商談の成功確率は飛躍的に高まります。

これらの項目は、多くの営業担当者が重視している基本的な準備事項です。必要に応じて優先順位をつけたり、相手企業や市場環境に合わせて順番を変えたりすることで、自社に最適化した準備を進めやすくなります。

1.企業の基本情報を調べる

企業の設立年、従業員数、所在地、事業の範囲など、基本情報を把握することで商談の方向性が定まります。特に所在地については、支社や関連会社があるかどうかも確認しておくと全体像をイメージしやすくなります。

ウェブサイトやSNSだけでなく、ニュースリリースや業界紙も情報源として活用しましょう。新規事業や組織改編など、最新情報が見つかる場合があります。

こうした背景を理解しておくと、最初の挨拶や会話の糸口にもつながります。予備知識が豊富だと、相手への質問も具体的になり、商談の質が高まります。

2.担当者の詳細プロフィールを把握する

担当者の役職や所属部署を把握しておくと、提案時の話し方や資料の切り口を調整しやすくなります。経営層向けなのか、実務担当者向けなのかによって、説明するポイントが大きく変わるためです。

また、経歴やSNSの公開情報から、その人が興味を持ちそうなテーマを推測して話題に取り入れるのも効果的です。初対面でも共通点が見つかれば、信頼関係を築きやすくなります。

担当者情報を得る際は、個人情報を安易に探りすぎないよう配慮も必要です。あくまで商談をスムーズに進めるためのリサーチであることを意識し、礼儀をわきまえましょう。

3.市場、業界、競合の分析

相手企業が属する市場や業界のトレンドを押さえておくと、商談時に説得力のある対話ができます。業界特化型のニュースサイトや専門誌などから情報を集め、現状をざっくりとつかむようにしましょう。

そのうえで、競合他社の動向も確認し、自社とどのような差別化ができるのかを事前に整理します。具体的な数字や成功事例などを示せると説得力が増します。

市場規模や成長性を把握しておくと、相手企業が直面している機会やリスクを一緒に考えられます。単なる商品説明にとどまらず、市場全体像を踏まえた提案ができるのが理想です。

4.業界トレンドや競合情報を調査する

市場調査とともに、最新の業界トレンドを把握することは商談の質を高める重要な要素です。例えば、業界団体のレポートやセミナー情報をチェックし、新しい技術やサービスが注目されていないか探ってみてください。

競合情報のアップデートも欠かせません。新製品の発売情報やプレスリリースをキャッチしておけば、商談中に相手が既に類似製品の導入を検討しているかどうか、より詳しくヒアリングできます。

トレンドを語れるようになると、相手企業にとって新鮮かつ有益な見解を提供でき、商談の途中で「確かにその動向は気になっていました」と話が盛り上がる可能性もあります。

5.相手企業の課題やニーズを分析する

商談に入る前に、相手企業が解決したい課題や持っているニーズを想定することが重要です。例えば「売上増加を目指しているのか」「業務効率化に苦戦しているのか」など、いくつかのパターンを考えておきましょう。

具体的には、一般的な課題としてコスト削減や生産性向上、人材不足対策などが挙げられます。自社製品やサービスがどの課題に対応しやすいかを明確にしておくと、商談での提案がスムーズに進みます。

事前に分析していたニーズと商談当日のヒアリングで得た生の声を組み合わせることで、なお一層具体的な提案につなげることができます。相手が求めている解決策に寄り添う姿勢を持つと、信頼関係が深まります。

6.自社商品・サービスの準備

商談当日に求められるのは、自社商品やサービスの詳細を正確かつ分かりやすく説明することです。事前にカタログやスペックシートを確認し、細かい数値や具体的な導入事例を把握しておきましょう。

特に質問を受けやすい料金体系やカスタマイズ性については、即座に回答できるよう準備しておくと安心です。不確かな情報を伝えてしまうと後日のやり取りが増え、相手の印象をそこねる場合もあります。

また、導入後のサポート体制や今後のアップデート計画など、相手が気になりそうなポイントもまとめておくと、商談中に一貫性のある説明ができます。

7.自社の強みと弱みの明確化

自社の強みを商談できちんとアピールするためには、まず内側から整理しておくことが欠かせません。製品品質、価格、サポート体制、技術力など、競合他社に勝る部分をリスト化しておきましょう。

同時に、弱みも把握しておくと、不意の質問にも適切に対処できます。もし相手企業が自社の弱点にあたる部分を課題にしている場合、どのように補完できるのか説明が必要です。

強みと弱みの分析には、後述のSWOT分析などのフレームワークを活用すると便利です。客観的な視点で評価すると、自分が思っていなかった側面が見つかることもあります。

8.提案内容や解決策を具体化する

相手企業のニーズや課題に対して、具体的にどのような価値を提供できるのかを明確に示すことが大切です。提案内容が抽象的なままだと、相手に「本当に効果があるのか」と疑問を抱かれる可能性が高まります。

解決策を提示する際は、成功事例や実績データを交えて説得力を高めましょう。数字や具体的なエピソードを使うことで、相手のイメージをよりはっきりと形成できます。

相手企業が得られるメリットを前面に打ち出しつつ、導入にかかる工数やコスト、必要なサポート体制も同時に提示するとマイナス面も誤解なく伝わり、誠実な姿勢を印象づけられます。

9.商談の目的設定とゴールの明確化

商談が単なる情報交換の場で終わらないよう、目的やゴールを明確にしておくことが重要です。例えば、新商品の導入検討につなげたいのか、見積もり依頼までをゴールとするのかで商談の進め方が変わります。

明確な目的を設定しておくことで、やり取りが脱線しそうになっても、話題を軌道修正できるガイドラインとなります。また、ゴールが共有されていると、商談相手も同じ方向を理解しやすくなり、契約や次回提案のステップに進む可能性が高まります。

10.商談の具体的なゴールを設定する

前項の目的と少し重なる部分もありますが、ゴールはより定量的・定性的にイメージできるように設定します。例えば「導入決定に向けて、来月末までに予算可決の承諾をもらう」といったように、時期や成果を明示化するのです。

ゴールがあいまいだと、商談の着地点が見えなくなり、時間ばかりかかってしまう恐れがあります。明確なゴールを設定することで、商談の質とスピードを同時に高めることができるでしょう。

11.ヒアリングしたい内容をリスト化する

商談は自社の商品を提案するだけではなく、相手から情報を得る機会でもあります。あらかじめヒアリングしたいポイントをリスト化し、商談当日に抜け漏れが起きないようにしましょう。

具体的には、予算や導入時期、競合製品の使用状況など、商談を進める上で必須となる情報をピックアップします。

ヒアリングの仕方も重要です。一方的に質問を投げるだけではなく、会話の流れを意識して自然に聞き出せるように工夫すると、相手が心地よく情報を提供してくれる可能性が高まります。

12.商談資料の作成

商談資料は相手企業を説得する「武器」でもあります。自社のアピールポイントや優位性、導入事例などを羅列するだけではなく、ストーリー性を持たせることが大事です。

商談相手の課題に対してどのように対応できるかを軸に資料を組み立てると、相手が興味を持ちやすくなります。論理的な流れを意識できるよう、導入→課題→解決策→メリット→導入ステップといった構成にまとめるのも良いでしょう。

時間に余裕があれば、社内で資料を共有して、第三者の目線からチェックしてもらうことをおすすめします。客観的フィードバックを得ることで完成度が高まり、納得度の高いプレゼンへとつながっていきます。

13.構成を練り、提案資料を作成する

提案資料をまとめる際は、相手が「なぜこの提案が必要なのか」を理解しやすいよう構成を練ることが鍵となります。商談の冒頭で課題感を共有し、それを解決する一連の流れを提示することで、自然と提案の正当性が伝わります。

相手企業の業種や担当者の立場によって、論理展開を微調整することも大切です。例えば、技術的な視点を強調するか、費用対効果を中心に説明するかで資料の内容が大きく変わります。

その上で、適切なタイミングで成功事例やデータを挟むことで信頼性を高められます。視覚的な資料や図表を組み合わせると、短時間で効果的に説得力を伝えられるでしょう。

14.必要な契約条件や資料を準備する

商談が進展した際に必要となる契約書や見積書など、正式な契約条件に関わる資料は事前に準備しておきましょう。商談の成約率を高めるためには、相手が「今すぐ契約しても大丈夫だ」と安心できる状態を用意することが有効です。

価格表や導入スケジュール、サービス約款など、細かい書類をすぐに提示できれば、その場で具体的な判断材料を提供できます。短期間で意思決定が行われ がちな現場では、こうしたスピード感が評価されやすいです。

相手企業のプロセスに合わせて、契約条件の提示タイミングを把握しておくこともポイントです。内部決裁の流れを聞き取っておくと、どの段階で何が必要かを先回りして準備できます。

15.トークスクリプトの準備とトレーニング

事前にトークスクリプトを用意しておくと、商談内で重要な説明点を見落とすリスクを減らせます。一言一句を丸暗記する必要はありませんが、要点を押さえたメモ程度は用意しておくと心強いです。

特に、相手企業に対する問いかけや、想定される質問への回答例を作っておくと、商談中に焦らず進行できます。もし内容が難しい商品やサービスであれば、開発担当や技術スタッフの知見を共有してもらうのもいいでしょう。

また、トークスクリプトは頻繁にアップデートすることが望ましいです。一度作れば終わりではなく、毎回の商談を振り返りながらブラッシュアップしていくと、より実践的なものに仕上がります。

16.トークスクリプトを作成する

商談中の大筋の流れをイメージしながら、要所だけをまとめた簡易スクリプトを作っておくと便利です。話し始めやキーワードをあらかじめ決めておくことで、商談のテンポをそこなわずに進められます。

また、想定される相手の質問に対する回答例をリスト化しておくのも有効です。「予算に余裕がない」「具体的な事例が欲しい」など、よくある反応をフォローできれば、相手の信頼を得やすくなります。

このスクリプトはあくまで補助的な役割ですので、場の空気を読みながら臨機応変にアレンジしていく姿勢も忘れないようにしましょう。

17.ロールプレイングでトークスキルを訓練する

本番さながらのロールプレイを実施することで、自分の話し方やスクリプトの弱点を客観的に把握できます。できれば複数の同僚に相手役をしてもらい、いろいろなパターンを試してみましょう。ロールプレイでは、想定外の質問や指摘をあえて受けてみるといい練習になります。商談現場では何が起こるか分からないため、柔軟に対応する力が試される場面が多いからです。

繰り返し練習するうちに、スクリプトを棒読みする段階から卒業し、自然な対話に近い形で提案できるようになります。結果として、商談当日も自信を持ってコミュニケーションが行えるでしょう。

商談準備をより実践的に進めたい方へ

商談の成功率を高めるには、項目ごとの確認だけでなく、全体をどう組み立て、実行に移すかがカギになります。

「具体的にどう準備を進めるか」「成果につながる行動とは何か」を整理した資料をご用意しています。

実践への一歩として、ぜひご活用ください

▶商談準備のコツ|無料ダウンロードはこちら

商談準備に役立つフレームワーク

各種フレームワークを活用すれば、準備作業を体系的・効率的に進めることができます。

フレームワークを使うことで、自分がどの情報をどの順序で整理すれば良いのかが明確になります。商談相手や状況に合わせて使い分ければ、説得力の高い提案が行いやすくなります。例えば3C分析で企業や競合を比較し、SWOT分析で強みと弱み、市場のチャンスとリスクを洗い出し、BANTで導入見込みを評価するといった具合に、複数を組み合わせて使うのも有効です。

3C分析

3C分析は、Customer(顧客)、Company(自社)、Competitor(競合)という3つの観点からビジネス環境を整理するフレームワークです。商談準備では、まず相手企業(Customer)の状況を把握し、次に自社(Company)の強みを明確化し、最後に競合(Competitor)と比較して差別化ポイントを見出します。

この流れを意識することで、提案内容が相手企業のニーズに合致するのかを客観的に判断できるのがメリットです。全体像を写し出すのに優れているので、初めて商談相手のビジネスを知る場合にも有効です。具体的には、相手企業が競合とどう差別化を図っているのか、自社はそこにどんなソリューションを提供できるのかという切り口で、提案の軸を組み立てることができます。

SWOT分析

SWOT分析では、内部環境の強み(Strengths)と弱み(Weaknesses)、外部環境の機会(Opportunities)と脅威(Threats)を整理します。商談準備の段階で自社と相手企業のそれぞれに当てはめて考えると、多面的な戦略を構想しやすくなります。

例えば相手企業の強みが「豊富な販売チャネル」だとすれば、そこに自社サービスをどのように活用してもらうかが提案のポイントになります。一方で自社の弱みをあえて示すことで、信頼感を得た上で補完策を提案することも可能です。この分析をベースに、具体的な売り方や製品の改善点、競合に比べた優位性を明確に打ち出せば、商談相手にとってメリットがはっきり分かる、説得力のあるアプローチが期待できます。

BANTフレームワーク

BANTはBudget(予算)、Authority(決定権)、Needs(必要性)、Timeframe(導入時期)の4つからなるフレームワークです。相手企業の導入検討度合いや、社内での決済プロセスを把握するうえで非常に役立ちます。

例えば、予算が確保されていないのに無理に契約を迫っても交渉は難航します。商談の段階でBudgetを確認できれば、別の提案方法や支払いプランを用意する選択肢が見えてきます。また、Authorityで決定権を持つ人物が誰なのかを確認し、Needsを再確認し、Timeframeを想定することで、商談の進行スピードや次のアクションの方向性を計画しやすくなるのです。

まとめ:商談成功は準備から

商談の成果は「事前準備の質」に大きく左右されます。この記事では、事前に押さえるべき17項目と、有効なフレームワーク(3C・SWOT・BANT)の活用方法を体系的に解説しました。

一方で、営業現場では「準備に時間をかけられない」「開拓が進まない」といったリソースの壁に悩む企業も少なくありません。

こうした課題には、“成果が出る営業活動の仕組み”を構築する視点が欠かせません。商談準備も含めた営業の構造を見直すことで、属人性を脱し、再現性ある営業力を手に入れることができます。

商談準備を“仕組み化”して成果につなげる

「準備不足で商談を逃す」「リソースが足りず属人化する」——そんな悩みにこそ、型化された営業プロセスが効果的です。

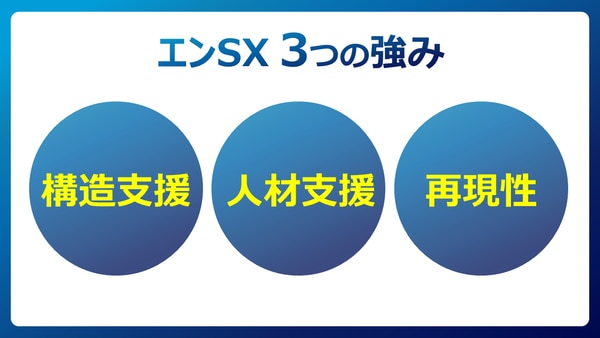

エンSXでは、構造支援×人材支援×再現性の3軸で、商談前準備から現場実行までをまるごと支援。成果につながる営業活動を、仕組みとして組織にインストールします。

支援領域 | 支援内容の例 | 再現性を高める仕組み化 |

営業立ち上げ支援 | SDR・BDR体制の構築 | スクリプト/管理設計の標準化 |

内製化支援 | 業務フロー・ツール設計 | 属人化しないオペレーション整備 |

代行・運用支援 | 現場での実行代行 | KPI連動型で継続改善 |

👉 成果が出るインサイドセールスを始めたい方は、まずはこちらの資料をご覧ください。

インサイドセールス支援サービス資料(無料DL)