BtoB企業が成功するための顧客接点最適化術

BtoBビジネスにおける顧客接点は、単なるコミュニケーションの場ではなく、商談創出や受注に直結する重要なポイントです。特にインサイドセールスを活用する企業にとって、顧客接点の最適化は営業効率や顧客満足度の向上に不可欠です。

本記事では、顧客接点の種類や購買プロセスに応じた効果的な管理方法、そしてインサイドセールスが果たす役割を深掘りします。オンライン・オフライン双方の接点を連携させ、顧客理解を深める具体的な施策を解説。これにより、BtoB企業が顧客との関係を強化し、成約率向上を実現する道筋を明確にします。

目次[非表示]

BtoBビジネスにおける顧客接点とは

顧客接点の定義と重要性

顧客接点が営業成果に与える影響

顧客接点とは、企業と顧客が直接または間接的に接触するすべての場や機会を指します。BtoBビジネスにおいては、営業活動、マーケティング施策、サポート対応などが含まれます。顧客接点の質と量が営業成果に直結するため、接点管理は非常に重要です。日本の調査では、顧客接点を体系的に管理している企業は営業成約率が平均で20%以上高いという結果もあります。

BtoB特有の顧客接点の特徴

BtoBの顧客接点は複数の意思決定者が関わるため、多層的かつ長期的な関係構築が求められます。また、技術的な説明やカスタマイズ提案が多く、専門性の高い接触が必要です。接点のタイミングも購買プロセス全体に渡り分散しているのが特徴です。

購買プロセスにおける顧客接点の役割

認知フェーズの接点

認知フェーズでは、展示会やウェブセミナー、オンライン広告などが重要な接点です。日本のBtoB企業の約60%がオンラインセミナーを活用し、新規顧客認知を拡大しています。ここでの接点は、潜在的な興味を喚起し、リード獲得の起点となります。

検討フェーズの接点

検討フェーズでは、製品デモや技術説明会、ホワイトペーパーの提供が主な接点です。顧客は具体的な比較検討を行うため、深い情報提供と双方向コミュニケーションが求められます。日本の調査によると、検討フェーズでの適切な情報提供が商談化率を15~20%向上させています。

意思決定フェーズの接点

意思決定フェーズでは、担当営業による個別提案や価格交渉、契約手続きが中心の接点です。ここでは迅速かつ正確な対応が成約に直結します。日本のBtoB企業では、意思決定フェーズでの営業と法務部門の連携強化が成約率向上のカギとなっています。

BtoB購買プロセス別顧客接点の主な施策と効果

顧客接点管理における課題と失敗例

部門ごとの分断による接点のばらつき

日本企業では、営業・マーケティング・カスタマーサポートなど各部門が独立して顧客と接点を持つケースが多く見られます。その結果、同じ顧客に対して重複したアプローチや一貫性のないメッセージが発生し、顧客体験を損ねてしまうことがあります。調査によると、顧客の42%が「担当部署が変わるたびに同じ説明を求められることに不満を感じている」と回答しています。

データ活用不足による非効率

顧客接点を最適化できない背景には、データの活用不足があります。CRMやMAを導入していても、入力や更新が不十分で、実際の営業活動に活かせていない企業が少なくありません。結果として、営業担当者が属人的な判断に頼りがちになり、成約率の低下につながります。

接点タイミングの見誤り

「早すぎる提案」や「遅すぎるフォロー」も典型的な失敗例です。例えば、展示会で名刺交換をした直後に強引な営業を行うと、顧客の検討フェーズに合わず関係が途切れてしまうことがあります。逆に、検討が進んでいるのに対応が遅れると、競合に先を越されるリスクが高まります。

顧客接点の種類とチャネル

オンライン接点の具体例

Webサイト・コンテンツマーケティング

Webサイトは顧客接点の基盤であり、情報収集の起点となります。日本のBtoB企業の約80%が自社サイトを活用し、製品情報や事例紹介、ブログなどで見込み客の関心を引いています。コンテンツマーケティングは潜在顧客の育成に効果的で、検索エンジン経由のトラフィック増加が営業効率向上に寄与しています。

メールマーケティング・マーケティングオートメーション

メールマーケティングは、見込み客に対してパーソナライズした情報提供を行う重要なチャネルです。日本企業の70%以上がマーケティングオートメーション(MA)ツールを導入し、リードのスコアリングやナーチャリングを自動化しています。これにより、効率的にリードの温度感に合わせたアプローチが可能になっています。

ウェビナー・オンラインイベント

ウェビナーは特に日本のBtoB市場で急速に拡大しているオンライン接点です。2023年の調査では、約65%の企業がウェビナーを活用しており、新規顧客の認知拡大や製品理解促進に効果を上げています。質疑応答や双方向コミュニケーションができる点も強みです。

オフライン接点の具体例

展示会・セミナー

展示会やセミナーは、直接顧客と会い関係構築を深める重要な機会です。日本では特に業界別展示会の参加が活発で、約50%のBtoB企業が定期的に活用しています。製品の体験や専門家との対話を通じて、信頼獲得とリード獲得につながっています。

電話・訪問営業

電話や訪問による営業活動は、顧客のニーズを深掘りし、関係性を築く基本的な接点です。日本の調査では、約60%の企業がインサイドセールスやフィールドセールスを活用し、顧客のフォローアップと商談化に結び付けています。特に訪問営業は、意思決定者と直接話せる貴重な機会となります。

顧客との直接商談

直接商談は、契約締結や最終的な提案において欠かせない接点です。訪問商談は顧客の課題を深く理解し、カスタマイズ提案が可能なため、日本のBtoB企業では重要視されています。近年はオンライン商談の普及も進み、対面とデジタルを使い分ける動きが強まっています。

インサイドセールスと顧客接点の最適化

インサイドセールスの役割と特徴

顧客接点の創出と育成

インサイドセールスは、電話やメール、オンライン会議を通じて潜在顧客と初期接点を持ち、関係構築を進めます。日本のBtoB企業では、約68%がインサイドセールスを活用し、見込み客の育成に注力しています。接点の質を高めることで、商談化率の向上に直結しています。

フォローアップのタイミングと方法

効果的なフォローアップは、リードの関心度に応じてタイミングを変えることが重要です。調査によると、日本の優良BtoB企業では、初回接触後3日以内のフォローアップが最も効果的とされています。電話やメールでのパーソナライズドメッセージが信頼構築に役立っています。

デジタルツール活用による顧客接点の強化

CRMシステムと顧客データ活用

CRM(顧客管理システム)は顧客情報を一元管理し、顧客の状況や履歴をリアルタイムで共有します。日本企業の75%がCRMを導入しており、インサイドセールスはこれを活用して効率的な顧客管理と接点の最適化を実現しています。

パーソナライズドアプローチの実践

顧客データをもとに、一人ひとりに合った情報提供や提案を行うことが重要です。パーソナライズドアプローチは、リードの興味関心を高めるだけでなく、商談成立率を平均で20%向上させると報告されています。

チーム間連携で接点管理を効率化

マーケティングと営業の協働

インサイドセールスはマーケティングと営業の橋渡し役を担います。日本のBtoB企業の60%以上が、マーケティング部門と営業部門の定期的な情報共有を実施しており、リードの質とフォロー体制の向上に貢献しています。

KPI設計と効果測定

効果的な顧客接点管理には、KPIの設計が欠かせません。代表的なKPIには、初回接触件数、フォローアップ率、商談化率があります。日本の企業では、商談化率を20%以上に維持することが目標とされています。

インサイドセールスの実践に役立つKPI資料を公開中

効果的な接点管理を行うには、活動の進捗や成果を測るための指標が不可欠です。 「何を」「どの基準で」追うべきかを整理することで、チームの動きと成果を可視化できます。

KPI設計にお悩みの方は、以下の資料もぜひ参考にしてみてください。

👉 インサイドセールスで重要なKPI 資料をダウンロードする

https://sales.en-sx.com/downloadlist/IS_kpi

顧客接点の未来と今後の展望

デジタルとリアルの融合(OMO)

近年は「オンラインで情報収集 → オフラインで深い関係構築」という流れが一般化しつつあります。展示会や対面商談に参加する前に、顧客はすでにオンライン上で製品情報を把握しているケースが多く、リアルとデジタルを統合した接点戦略(OMO: Online Merges with Offline)が欠かせません。

生成AIや音声解析の活用

生成AIを活用した自動応答や、商談時の会話内容を解析する音声認識ツールなど、新しいテクノロジーが顧客接点を進化させています。これにより、顧客の潜在ニーズを早期に把握し、パーソナライズされた提案が可能になっています。

カスタマーサクセスによる継続接点

成約後も接点を維持・拡大する「カスタマーサクセス」の重要性が高まっています。導入支援や定期的な活用提案を通じて接点を持ち続けることで、解約防止やアップセル・クロスセルの機会創出につながります。顧客接点の最適化は「売る前」だけでなく「売った後」まで含めて考えることが求められています。

まとめ:接点を活かす営業設計

本記事では、BtoBにおける顧客接点の全体像と、各フェーズでの効果的な施策を解説しました。 部門間の分断やタイミングのズレ、データ活用不足は、接点の質を下げてしまう典型的な課題です。

営業成果を最大化するには、接点管理を単発の活動で終わらせず、「構造的に最適化された仕組み」として設計することが欠かせません。

成果が出る“型”を営業組織にインストール

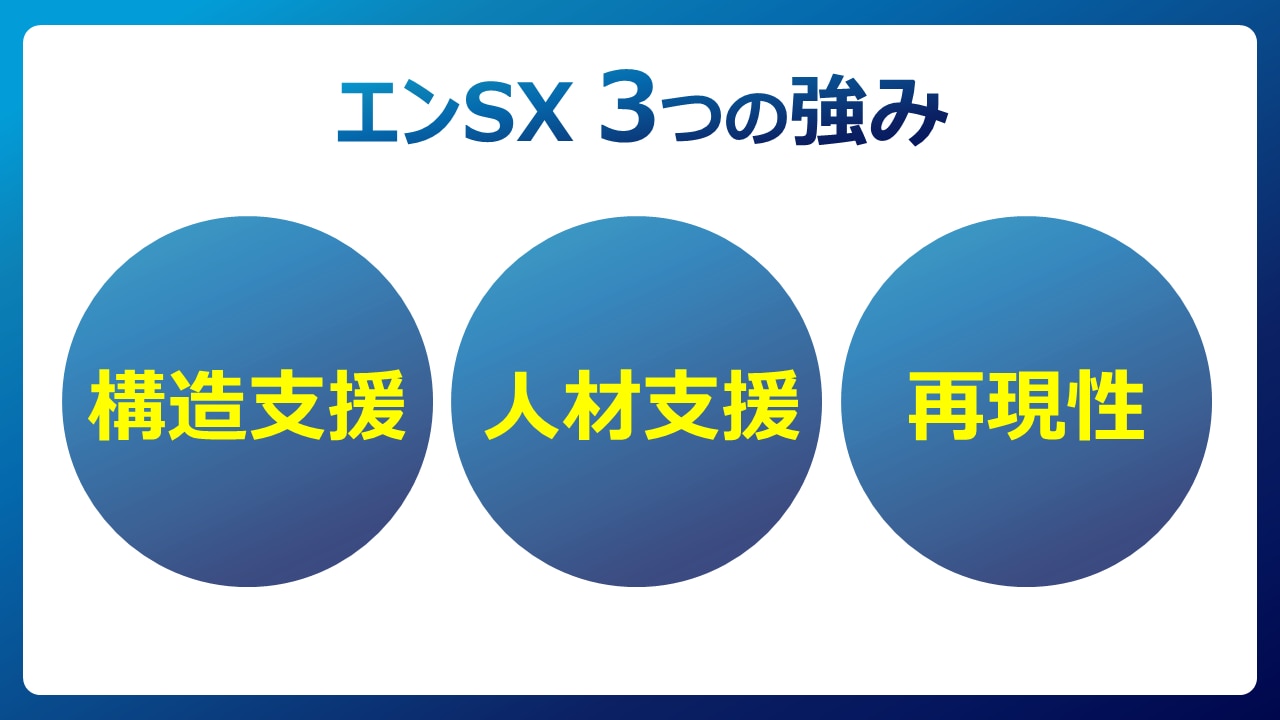

エンSXでは、顧客接点を成果につなげる営業構造の仕組み化を支援しています。

営業体制の立ち上げからKPI設計、現場の実行支援まで、再現性の高い運用を“型化”して伴走。 属人化しない営業プロセスで、継続的に成果が出る組織をつくります。

👉 成果が出るインサイドセールスを始めたい方は、まずはこちらの資料をご覧ください。

インサイドセールス支援サービス資料(無料DL)