セールスイネーブルメントとは?注目される理由や要素を解説

セールスイネーブルメントは、営業チームが成果を最大化するために必要なプロセスやツール、ナレッジ、組織体制を整備し、持続的な成長を促す取り組みです。

近年、顧客ニーズの高度化や競合他社との競争が激化する中で、営業活動の効率性を向上させる必要性が強く認識されるようになりました。企業が新規顧客の開拓と既存顧客の満足度向上を両立させるためにも、セールスイネーブルメントへの注目がより高まっています。

本記事では、セールスイネーブルメントの定義や効果、取り組み内容、実施手順などを詳しく解説していきます。

▼セールスイネーブルメントについて詳細をまとめた資料はこちら↓

目次[非表示]

- 1.セールスイネーブルメントの定義と背景

- 2.セールスイネーブルメントが注目される理由

- 2.1.市場規模の拡大

- 2.2.顧客ニーズの多様化

- 2.3.営業活動の属人化の防止

- 2.4.セールステックの普及

- 3.セールスイネーブルメントの主要な要素と取り組み内容

- 3.1.営業チームへのトレーニングと人材育成

- 3.2.営業データの分析と活用

- 3.3.営業ノウハウの共有と標準化

- 3.4.営業プロセスの整備と社内全体の効率化

- 4.セールスイネーブルメントのメリットと成功ポイント

- 4.1.営業パフォーマンスと成果の向上

- 4.2.企業全体での収益拡大と施策の可視化

- 4.3.営業とマーケティングの連携体制の強化

- 4.4.属人化解消と知識の共有化

- 5.セールスイネーブルメント導入のステップ

- 5.1.目的の定義と目標設定

- 5.2.必要なツールやリソースの選定

- 5.3.データの収集と整備

- 5.4.専任部署の配置と運用体制の確立

- 5.5.施策の効果測定と定期的なアップデート

- 6.セールスイネーブルメントの実践方法

- 6.1.営業ノウハウの共有と教育

- 6.2.部門間連携の促進

- 6.3.メンバー間の理解と協力

- 7.まとめ:営業力を持続的に高める鍵

セールスイネーブルメントの定義と背景

セールスイネーブルメントは、教育やツールの導入、営業プロセス全体の見直しなど、さまざまな支援施策を総合的に行うことで営業組織を強化する活動を指します。かつては営業担当者の経験と勘に依存する要素が強かった領域ですが、市場競争の激化や顧客要求の多様化により、属人的なやり方では成果を維持することが難しくなってきました。

そこで、組織として営業力を底上げし、継続的なパフォーマンス向上を目指すために、セールスイネーブルメントが非常に重要な位置付けとなっています。

セールスイネーブルメントの基本的な意味

セールスイネーブルメントは、営業担当者を取り巻く環境を最適化し、業績向上を支援する仕組み全般を指します。具体的には、営業担当者のトレーニングプログラムの整備、製品・サービス情報の一元化、営業成果を数値化し検証できるツールの導入などが含まれます。これらの取り組みを複合的かつ継続的に行うことで、組織全体としての営業活動を強化し、効率性と成果の最大化を図るのがセールスイネーブルメントの狙いです。

セールス・イネーブルメントとセールス・オペレーションの違い

セールス・オペレーションは、受発注管理や顧客データの入力・更新など、営業活動の事務的な部分を中心にカバーすることが主眼です。一方で、セールス・イネーブルメントは成果を最大化するための戦略面や教育支援、コンテンツ開発なども幅広く包含します。

つまり、セールス・オペレーションが日常の業務効率をサポートする役割を担うのに対し、セールス・イネーブルメントは長期的な営業力強化や組織展開を見据えたアプローチとして位置づけられるのです。

セールスイネーブルメントが注目される理由

<監修コメント>

セールスイネーブルメントが注目されている理由は、営業現場の属人化や情報格差を解消し、組織全体で成果を出す体制をつくる“営業の仕組み化”に直結する概念だからです。近年は、営業人材の流動性が高まり、育成の効率化が求められる中で、個人の勘や経験に依存せず、誰でも一定の成果を出せる状態を整備する必要があります。セールスイネーブルメントは、営業活動を支えるあらゆる要素(トークスクリプト、提案資料、成功事例、フィードバック体制、育成プログラムなど)を体系化し、現場で“すぐに使える形”で提供する取り組みです。これにより、立ち上がりの早期化・営業成果の底上げ・施策の再現性向上といった効果が得られます。また、マーケティングとの連携やCSとの情報共有を通じて、顧客との接点を統合的に捉える視点も養われます。営業の生産性が問われる時代において、セールスイネーブルメントは競争力の源泉となる“営業組織の基盤づくり”なのです。

市場規模の拡大

市場が世界規模で拡大するなか、企業は新しい顧客層や商機を開拓し続ける必要があります。営業組織がその変化に対応するには、より多角的な情報収集やスピーディーな意思決定が欠かせません。

セールスイネーブルメントはデータ活用やツール導入を通じて複雑化する市場への対応力を高め、効率よく拡大戦略を実行できるよう後押ししてくれます。

顧客ニーズの多様化

消費者行動が複雑化し、また企業間取引でもニーズが多様化している現代では、個々の顧客にあわせた営業アプローチが求められます。セールスイネーブルメントを導入することで、部門間の情報共有や顧客データのひも付けがスムーズになり、より的確に提案できる体制を整えることが可能です。顧客ごとの細やかな要望を逃さないためにも、情報を一元的に管理する仕組みが重要な役割を果たします。

営業活動の属人化の防止

長年営業実績を積んだ担当者に頼り切ると、担当者の異動や退職時にノウハウが流出する恐れがあります。セールスイネーブルメントを推進すれば、成功事例の共有や教育プログラムの整備を通じて、組織全体が持つ営業力を底上げできます。

結果として、個人のスキルや経験値に依存しすぎない、持続的な営業体制の構築が実現します。

セールステックの普及

近年はクラウド技術やAIの発展により、営業支援ツールが急速に進歩しており、いわゆるセールステックが普及しています。これらのツールは営業データを自動で集計・分析でき、意思決定や提案活動をスピードアップします。セールスイネーブルメントでは、こうしたテクノロジーを活用して営業活動を洗練させ、競合他社との差別化を図ることが期待されます

セールスイネーブルメントの主要な要素と取り組み内容

セールスイネーブルメントの取り組みは、単にツールを導入して終わりではありません。人的なスキルアップを重視した研修プログラムの構築、顧客データを活用した戦略的アプローチ、ノウハウ共有のためのプラットフォーム整備など、複数の要素が連動することで初めて効果を発揮します。

組織が一丸となって営業プロセス全体を最適化するためにも、各要素をバランスよく推進することが重要です。

営業チームへのトレーニングと人材育成

定期的な講習やロールプレイ、製品知識のアップデートなど、営業担当者のスキルを継続的に向上させる施策が必要です。とくに組織の成長と共に製品や顧客ニーズは変化し続けるため、研修内容のブラッシュアップを怠らないことが重要です。

現場で得られた知見をフィードバックし合う文化をつくることで、チーム全体のレベルアップを図ることができます。

営業データの分析と活用

顧客情報や商談履歴などのデータを一元管理し、分析を行うことで、より的確なアクションプランが立てられます。セールスフォースオートメーション(SFA)やカスタマーリレーションシップマネジメント(CRM)などのシステムを活用すれば、顧客の行動パターンや商談の進捗状況を可視化しやすくなります。

また、営業担当者がデータに基づいた根拠ある提案を行うことで、顧客との信頼関係を一層強固にできる点も大きなメリットです。

営業ノウハウの共有と標準化

トップ営業担当者の成功事例や提案の仕方を形式知として蓄積し、全社的に共有できる環境を整えることが重要です。共有する仕組みづくりには、社内Wikiやナレッジベースを活用するケースも増えています。

ノウハウの標準化により、個人プレーの良い部分を組織全体に波及させると同時に、顧客に対しても一貫性のある提案を行えるようになります。

営業プロセスの整備と社内全体の効率化

マーケティング部門やカスタマーサポート部門との連携を含め、顧客接点の全体像を俯瞰できるプロセス設計が求められます。特に、リード獲得から成約、アフターフォローまでがひとつの流れとしてスムーズに運用できるようになると、顧客満足度と営業効率の両方を高めることが可能です。

こうした横断的な最適化により、属人的な作業やコミュニケーションロスを最小限に抑えることができます。

セールスイネーブルメントのメリットと成功ポイント

<監修コメント>

セールスイネーブルメントを導入するメリットは、営業成果の底上げに加え、「誰がやっても一定の成果が出る」再現性を組織に根づかせられる点にあります。属人的な営業に頼る体制では、人材の入れ替わりやリモート化に対応しきれず、成長の再現が難しくなります。そこで、セールス資料の体系化、トークの型化、KPIの可視化、フィードバック体制などを一貫して整えることで、営業現場の意思決定と行動を標準化できます。成功のポイントは、現場の声を起点に設計し、机上の理論ではなく“現場で使われる形”に落とし込むことです。さらに、営業の型を一度作って終わりにせず、月次や四半期単位で改善する運用体制を持つことが定着と成果向上の鍵になります。導入初期には、“誰が担当しても商談化率が安定する”という小さな成功体験をつくり、それを他チームに展開していく循環が、営業全体のレベルアップにつながります。

組織としてセールスイネーブルメントに取り組むことは、営業成果の最大化だけでなく、人材育成や部署間連携などの視点でも大きな恩恵をもたらします。属人化を解消し、営業担当者全員が一定の基準を満たした質の高い営業活動を行えるようになるため、全体としての成果を着実に伸ばせるようになるのです。

さらに、その施策が明確に数値化できれば、経営判断や新たな投資戦略の策定にも役立つでしょう。

営業パフォーマンスと成果の向上

営業担当者一人ひとりのスキルアップに加え、組織として共通の営業プロセスを整備することで、安定して高い成果を生み出せるようになります。特に、ロールプレイや研修を通じて細かな改善を継続的に行うと、個々人の学習効率が高まります。

また、CRMなどのツールを活用して成約率を把握しやすくなるため、必要な改善点を明確にし、短期間で成果を上げやすくなるのです。

企業全体での収益拡大と施策の可視化

セールスイネーブルメントの取り組みは、営業活動以外の部門にも好影響を及ぼします。マーケティングとの連携が強化されれば、リード管理や施策の効果測定が一層クリアになり、適切な投資判断が行いやすくなります。

社内で実施する研修や改善プロジェクトの成果を社外ステークホルダーや経営層に提示する際も、客観的なデータに基づく報告が可能となる点がメリットです。

営業とマーケティングの連携体制の強化

セールスイネーブルメントを推進する上でのカギの一つが、マーケティング部門との連携強化です。顧客データや商談内容を共有することで、リード獲得から成約までのプロセスを相互に補完し合い、効率的に成果を積み上げることができます。

双方が共通の目標を持ち、情報をタイムリーに共有する文化が根付けば、全体最適なビジネス活動が展開しやすくなります。

属人化解消と知識の共有化

個々の営業担当者の経験則やノウハウを組織全体で共有し、継続的に蓄積していくことで、属人的な営業に伴うリスクを大幅に低減できます。特定の人だけが高い成果を出す状態ではなく、平均的な営業力を底上げし、誰が担当しても一定水準以上の結果が得られる環境を目指すのが理想です。

結果的に、営業活動の安定化と人材育成の促進が同時に実現し、企業として持続可能な成長を図りやすくなります。

セールスイネーブルメント導入のステップ

セールスイネーブルメントの導入は短期間で完結するものではなく、組織全体の体制や仕組みを継続的に見直していくプロセスでもあります。まずは目的を明確にし、そのうえで必要な人材やツールを選定して、データ基盤の整備に取り組むことが大切です。

その後、専任チームを中心に進捗を管理し、定期的に施策の効果を検証しながら柔軟にアップデートしていくのが成功への近道です。

目的の定義と目標設定

まずはセールスイネーブルメントを導入する目的を明確にし、組織としての優先順位を決定します。例えば、新規顧客の獲得率向上や既存顧客の深耕、または営業担当者の教育強化など、目指す成果を具体的な数値目標に落とし込むことが重要です。

明確なゴールがない場合、施策が散漫になり効果測定もしにくくなってしまうため、初期段階でのしっかりとした目標設定が欠かせません。

必要なツールやリソースの選定

目的と目標を定めたら、目標達成に必要なツールやリソースを選びます。SFAやCRMなどの業務支援システムはもちろん、ナレッジ共有や教育コンテンツを管理するプラットフォームも検討の対象となります。

さらに、導入後の保守運用や実際に活用する人材のスキルセットも考慮しながら、最適な組み合わせを見極めることがポイントです。

データの収集と整備

セールスイネーブルメントを効果的に進めるためには、営業やマーケティング関連のデータを一元管理し、適切に分析できる状態を整える必要があります。蓄積されたデータを可視化することで、営業担当者の成果や課題が明確になり、プロセス改善に役立ちます。データの質を高めるためには、一貫した入力ルールや定期的なメンテナンスも欠かせません。

専任部署の配置と運用体制の確立

セールスイネーブルメントの推進には、全社的な視点での調整や改善施策の立案が必要となります。そこで、各部門や経営層と連携しながらプロジェクトをリードする専任部署を設置するのが理想です。組織横断的なイニシアチブをとれるチームが中心となり、全社の最適化を意識した運用ルールを策定していくことで、導入の効果をより早く定着させることができます。

施策の効果測定と定期的なアップデート

導入後は、各種データをもとに施策の成果や課題を定期的に洗い出し、改善につなげることが重要です。

例えば、営業担当者のKPI達成度や商談ごとの成約率を追いながら、研修内容やツールの活用方法の見直しを随時行うようにします。持続的にアップデートし続けることで、常に最適なセールスイネーブルメント体制を維持し、組織力を高めることができるでしょう。

営業計画をしっかり立てて成果を引き寄せるために

営業組織のパフォーマンス向上に取り組む際、「どう計画を立て、どのように実行していくべきか」に迷う方も多いでしょう。営業計画の質がそのまま成果につながるため、計画立案のポイントを押さえることが重要です。

そこで役立つのが、営業計画の立て方に関する無料資料です。具体的な中身に触れずとも、実践の一歩を踏み出すためのヒントや全体像を把握でき、日々の営業活動をより戦略的に進めるための基盤づくりに役立ちます。

ぜひこちらの資料をダウンロードして、営業計画の立案に活用してください。

セールスイネーブルメントの実践方法

営業ノウハウの共有と教育

セールスイネーブルメントを社内に浸透させるには、ノウハウの共有と教育体制の整備が不可欠です。具体的には、成功事例のデータベース化やFAQ、ロールプレイ研修などによって、モチベーションを維持しながら実践力を養う場を設けます。こうした取り組みは新人育成にも効果的で、組織全体の営業スキル底上げにつながります。

部門間連携の促進

営業部門だけでなく、マーケティングやサポート部門と連携することで、一貫した顧客体験を提供できます。例えば、マーケティングから提供されるリード情報を営業が即座に活用し、成約後の情報はサポート部門にスムーズに引き継ぐなどの連携が考えられます。

部門間の協力体制が強固になれば、顧客満足度アップと組織全体の効率化を同時に実現しやすくなります。

ツールの導入と活用

テクノロジーの進歩によって営業支援ツールは多岐にわたる機能を備えるようになりました。導入前に目的と機能を整理し、営業担当者が使いやすい環境を用意すると活用度が高まります。ツールはあくまで目標を達成するための手段であることを意識し、結果を元に改善を続ける姿勢が重要です。

CRM・SFAツールの役割

顧客データの管理や商談状況の可視化に役立つのがCRMやSFAツールです。これらを活用することで、担当者ごとの活動履歴を組織的に把握し、継続的なフォローやアプローチの最適化につなげられます。効果的な顧客管理は、リピーターやアップセルの獲得にも大きく寄与します。

コンテンツ管理ツールの活用

営業提案資料やプレゼンテーション資料などのコンテンツを一元管理できるツールを導入すると、最新情報を迅速に共有できます。担当者が独自にファイルを持つ従来の方法では、バージョン管理や情報の整合性が難しくなり、手戻りが発生しがちでした。コンテンツ管理ツールの活用で常に最新の情報を提供できれば、提案活動の質が向上するだけでなく、ミスや重複作業の削減にもつながります。

営業データ分析ツールの利用

商談件数や成約率などの定量的データだけでなく、顧客行動や市場動向といったデータも分析し、営業戦略を最適化できます。ダッシュボード機能などを活用すれば、必要なデータをリアルタイムでモニタリングしやすくなります。仮説検証をスピーディーに回し、次のアクションに反映できる点が大きなメリットです。

既存システムとの連携

顧客管理だけでなく、経理・受発注システムなど既に導入されている社内システムとの連携は業務効率化に直結します。重複入力やデータの不一致が減り、部門間で円滑な情報共有が可能になるため、営業担当者の負担も大幅に軽減できます。システム連携を視野に入れてツールを選定することで、導入後の運用コストを抑えながら最大限のパフォーマンスを得られるでしょう。

メンバー間の理解と協力

セールスイネーブルメントの効果を最大化するには、組織全体が同じ方向性や目標を認識していることが大切です。定例ミーティングや情報共有会などを通じて、メンバー同士が互いの進捗や課題を把握し合い、アドバイスを交換できる文化を育てましょう。

このようにコミュニケーションを活発化すれば、部門の壁を越えたチームワークが醸成され、最終的には売上拡大や顧客満足度向上につながります。

まとめ:営業力を持続的に高める鍵

セールスイネーブルメントは、営業組織の属人化を防ぎ、ツール・教育・プロセスを総合的に整備して成果を最大化する取り組みです。顧客ニーズの多様化や市場競争の激化に対応し、組織全体で営業力を継続的に向上させることが重要です。

営業活動が個人依存に陥ると、ノウハウ流出や成果の不安定化という課題が生まれがちです。この課題を解決するためには、組織全体の“構造設計”として、教育・ツール・プロセスを連携させた仕組みづくりが成果につながる鍵となります。

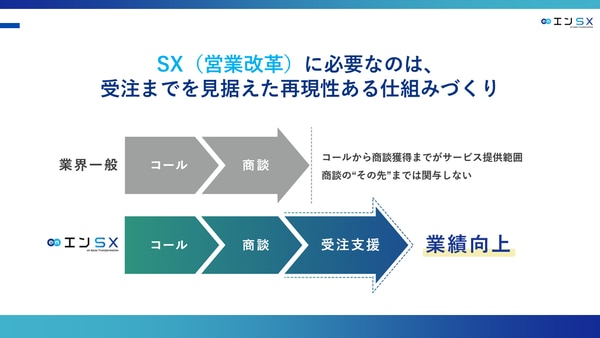

成果が出る“型”を営業組織にインストール

エンSXは、構造設計に基づく営業組織の強化を支援します。人材育成を軸に、最新の営業ツール導入と継続的な運用改善を組み合わせ、再現性の高い成果創出を実現。

営業立ち上げから内製化、代行支援までトータルにカバーし、属人化しない組織作りをサポートします。

支援領域 |

支援内容の例 |

再現性を高める仕組み化 |

営業立ち上げ支援 |

SDR・BDR体制の構築 |

スクリプト/管理設計の標準化 |

内製化支援 |

業務フロー・ツール設計 |

属人化しないオペレーション整備 |

代行・運用支援 |

現場での実行代行 |

KPI連動型で継続改善 |

👉 成果が出るインサイドセールスを始めたい方は、まずはこちらの資料をご覧ください。

インサイドセールス支援サービス資料(無料DL)