インサイドセールスを立ち上げるためのコツを解説

近年、非対面での営業活動を中心としたインサイドセールスが注目を集めています。

本記事では、インサイドセールスの概要から、具体的な立ち上げ手順や運用のポイント、そしてよくある失敗例と対策までを詳しく解説します。従来の訪問型営業ではカバーしづらかった外部環境の変化に対応できる点や、オンライン技術を活用することで効率的に見込み顧客を育成できる点が大きな魅力です。

自社に合ったインサイドセールスの体制を作るための第一歩として、ぜひ参考にしてみてください。

目次[非表示]

- 1.インサイドセールス立ち上げの必要性

- 1.1.従来営業の限界と立ち上げで解決できる課題

- 1.2.立ち上げによるメリット

- 2.インサイドセールス立ち上げの準備ステップ

- 2.1.目的と目標の設定

- 2.2.ターゲット顧客とアプローチ手法の決定

- 2.3.チーム体制の構築と人材育成

- 2.4.ツール・システム導入と運用準備

- 3.インサイドセールスの運用と継続的改善

- 3.1.プロセス運用と進捗管理

- 3.2.成果測定とPDCAサイクルの徹底

- 3.3.継続的な教育とモチベーション管理

- 4.成果を出すインサイドセールス組織の共通点

- 5.よくある失敗例とその対策

- 6.インサイドセールス立ち上げの費用対効果

- 6.1.立ち上げに必要な初期投資

- 6.2.外注vs内製の費用比較

- 7.まとめ:成果を生む立ち上げの鍵

インサイドセールス立ち上げの必要性

多くの企業が従来の営業手法では限界を感じる中、インサイドセールスの立ち上げは新たな営業手段として注目されています。

人手不足や移動コストの増大といった現代の営業課題を解決し、効率的な新規開拓を実現するために、インサイドセールスの導入は急務と言えるでしょう。

従来営業の限界と立ち上げで解決できる課題

これまで多くの企業が採用してきた訪問型の営業スタイルには、いくつかの構造的な限界があります。特に以下のような課題が、営業活動の非効率化を招いています。

営業リソースの不足

人手不足の影響で、営業担当者1人あたりの負荷が高まり、新規開拓やフォローが手薄に。

移動時間・コストの増大

顧客訪問に多くの時間とコスト(交通費・宿泊費など)がかかり、活動効率が悪化。

地理的制約による機会損失

遠方の見込み顧客への訪問が難しく、アプローチできる市場が限定される。

こうした状況を打破する手段として注目されているのが「インサイドセールス」の立ち上げです。

非対面での営業活動に切り替えることで、次のような改善が期待できます。

● 移動の必要がなくなり、営業効率が大幅に向上

● 電話・メール・オンライン商談などを通じて、多拠点へのアプローチが可能に

● 接触回数が増え、より多くの見込み顧客とつながれる環境を構築できる

立ち上げによるメリット

インサイドセールスを導入することで、単に営業活動を非対面化するだけではなく、営業組織全体の生産性や収益性を高める複数の効果が期待できます。中でも代表的なメリットは、以下の3点です。

1.営業プロセスの分業化による受注率の向上

従来は一人の営業担当者が一貫して行っていた業務を、リード獲得・ナーチャリング・商談化といった各フェーズに分けて担当することで、より専門的なスキルを活かした営業活動が可能になります。これにより属人化を防ぎ、プロセスの標準化と最適化が進むことで、全体の受注率向上が期待できます。

2.地理的制約の解消と市場拡大

オンラインを前提とした営業体制を構築することで、拠点の有無に関係なく全国の見込み顧客へアプローチできるようになります。これまで距離やコストの問題で対応が難しかった遠方エリアにも営業機会を広げることができ、市場のポテンシャルを最大限に活かせる体制が整います。

3.コスト削減と営業ROIの改善

訪問営業で発生していた移動費や宿泊費などの出張コストを削減できる点も大きなメリットです。また、限られた人的リソースでも広範囲にアプローチできるため、営業コストに対する成果(ROI)を大きく高めることができます。これにより、持続可能かつ効率的な営業組織の構築が可能になります。

インサイドセールス立ち上げの準備ステップ

インサイドセールスの導入を成功させるために必要な事前準備のポイントを確認します。

インサイドセールスを新たに立ち上げる際には、まず具体的な目的と目標を整理し、次にターゲット顧客の見極めやアプローチ手法、チーム編成からツール導入まで一気通貫で考えることが大切です。事前の計画が曖昧だと、運用開始後に軌道修正が必要となり、余計な手間やコストがかかる原因となります。

最初の段階から営業プロセス全体のイメージを共有し、各担当者の役割やミッションを明確にしましょう。組織規模や商材特性に合わせて、適切な運用体制を整備することで、立ち上げ後の成果を最大化しやすくなります。

以下の当社資料でも詳細を解説しているので、ぜひ無料ダウンロードしてご覧になってください。

インサイドセールス立ち上げの具体的な一歩を踏み出すために

インサイドセールスの導入メリットをご理解いただいた今、次は具体的に「どう立ち上げ、成果につなげるか」が重要です。実践的なポイントを整理し、最適な体制構築の第一歩として役立つ資料をご用意しました。

無料でダウンロードできるこちらの資料を活用して、計画の精度を高めてみてはいかがでしょうか?

目的と目標の設定

インサイドセールスを導入する際には、何を達成したいのかを明確にする必要があります。例えば、見込み顧客の獲得数を増やしたいのか、商談化率を向上させたいのか、あるいは既存顧客へのアプローチを強化したいのかによって戦略は大きく変わります。目標に沿って組織設計やシナリオづくりを行うことで、スタッフの行動指針も定まりやすくなります。

また、経営層や他部門を含む関係者と共通認識を持つことも大切です。共有された目的や目標を中心に、各担当が同じ方向を向いて活動できる体制を整えておくことで、プロジェクト全体の統一感が保たれます。

事業課題の把握と目的設定

まずは、自社が解決したい事業課題をしっかりと把握しましょう。顧客数の不足、商談化の低迷、競合との差別化など、複数の課題がある場合には優先度を決めて段階的に対応します。そうすることで、インサイドセールス導入が具体的にどの課題解決に寄与するのかが明確になります。

顧客育成を重点としたいのか、あるいは新規リードの獲得を重視するのかによって、施策の方向性は異なります。まずは最も重要な目的を定義し、そこからインサイドセールスが果たすべき役割を整理しましょう。

営業プロセス全体の設計とKPIの明確化

インサイドセールスが組み込まれた新しい営業プロセスを可視化することは、関係者間で認識を合わせるうえで重要です。架電やメールのタイミング、見込み顧客の反応に応じたアクションなどをフロー図に落とし込めば、必要なタスクやリソースが明確になります。

さらに、商談化率や架電数、成約数など指標となるKPIを具体的に設定し、それらを定期的に測定・評価する仕組みを作っておきましょう。KPIが曖昧だと、成果を判断しづらくなり改善のスピードが落ちてしまいます。

インサイドセールスの成果を可視化し、改善につなげるためには、営業プロセスの各段階に応じたKPIを設定することが重要です。以下のように、フェーズごとに目的と指標を明確に設計することで、ボトルネックの発見や改善策の立案がしやすくなります。

【第1段階】活動量の測定:量を把握する

まずは、インサイドセールス担当者の稼働状況や行動量を可視化することがスタートです。

架電数:1日に何件電話をかけたか

通話時間:1件あたり、または1日あたりの通話合計時間

これらのKPIによって、十分なアクションが行われているかを確認できます。

【第2段階】活動の質の評価:見込み顧客との接触精度を確認

次に、行動量のうちどれだけが効果的だったかという“質”の指標に注目します。

有効架電数:意思決定者とつながった、担当者と話せたなど、有効な通話の件数

有効架電率:架電数に対する有効通話の割合

ここでは、ターゲティングやトークスクリプトの質、アプローチ時間帯の最適化などが改善ポイントになります。

【第3段階】商談化の評価:育成から次フェーズへの移行を測定

見込み顧客との有効な接触を、商談へつなげられているかを確認します。

商談化数:実際にアポイントや打ち合わせに至った件数

商談化率:有効架電数に対する商談化件数の割合

この段階では、ヒアリング力やトーク展開のスキルなどが成果に直結します。

【第4段階】成果の評価:最終的な受注状況を把握

最終的にどれだけ成果につながったかを測定するフェーズです。

受注数:実際に契約・発注に至った件数

受注率:商談に対する受注の割合

ここでは、インサイドセールスだけでなく、フィールドセールスとの連携体制も重要になります。

このように、「量 → 質 → 商談 → 受注」と段階を追ってKPIを設計することで、プロセス全体を可視化し、的確な改善を図ることが可能になります。最終的な受注というゴールに向けて、中間KPIを適切に設定することが、インサイドセールス成功の鍵です。

インサイドセールス組織を立ち上げる際のKPIについては、以下で詳しく解説しているので、ご参照ください。

ターゲット顧客とアプローチ手法の決定

インサイドセールスを成功させるためには、最初にどの顧客層をどのようにアプローチするかを明確にする必要があります。無差別にアプローチしてしまうとコストばかりが嵩み、見込み度の低いリードに時間を割いてしまいがちです。ターゲットを絞り込んだうえで、効率的にアプローチできるスキームを構築しましょう。

その際、メールや電話、ウェブ会議など複数のチャネルを使い分けることがポイントです。顧客の業種や担当者の役職によって、最適な方法やタイミングが異なるため、あらかじめシナリオを用意しながら柔軟に対応すると効果を高めやすくなります。

ターゲット顧客のセグメンテーションとペルソナ

自社の製品・サービスを利用する可能性が高い顧客像を明確にするためには、まず属性情報(業種・規模・地域など)をもとにセグメンテーションを行います。さらに、企業内での担当者の役職や意思決定スピード、課題感などを踏まえて理想的な顧客像をペルソナとして設定してみましょう。

ペルソナを持つことで、どんな言葉でアプローチすればよいのか、どのような課題提案が刺さりやすいのかを把握しやすくなります。このプロセスを丁寧に行うことで、無駄なコミュニケーションを減らし、短期間で成果につなげられる可能性が高まります。

アプローチシナリオとルール策定

ターゲット顧客に接触するための手段として、メールや電話、ウェブ会議ツールなどをどのように使い分けるか、具体的なシナリオを策定します。各チャネルの得意分野や顧客との接触回数、最適なタイミングを想定した上で、トークスクリプトやメールテンプレートを準備しておきましょう。

また、どの段階でフィールドセールスに引き継ぐか、見込み顧客のスコアリングの基準をどうするかなど、運用ルールも明確化しておくべきです。こうしたルールを明文化することで、担当者間での認識のずれや管理ミスを最小限に抑えることができます。

チーム体制の構築と人材育成

インサイドセールスの成果は、最終的には担当者のスキルやモチベーションによって大きく左右されます。専門的なツール操作や非対面でのコミュニケーション力など、求められる能力が多岐にわたるため、チーム体制をしっかりと組んだうえでの教育が重要です。

さらに、インサイドセールスの立ち上げという新しい取り組みには、チーム外との円滑な連携も必要とされます。他部署や外部の営業支援サービスとの連携を考慮し、役割分担を明確にすることでプロジェクト全体をスムーズに進行させることができます。

必要な人材とスキルセットの明確化

インサイドセールスに向いている人材は、電話応対やオンラインツールを使ったコミュニケーションに抵抗がなく、マルチタスクをこなす能力がある方です。また、商談化に向けて課題をヒアリングし、ニーズを見極めるヒアリング力も求められます。

そのため、業務経験や資格だけでなく、柔軟な対応能力や顧客目線を重視できるかどうかも判断基準に含めるとよいでしょう。ツール操作が得意な人を中心に、チーム内で役割を分担することも効果的です。

インサイドセールスの担当者に必要なスキルセットは多岐にわたります。主要なスキルは以下の通りです。

インサイドセールス担当者に必要なスキル

● ヒアリングスキル - 顧客の課題やニーズを正確に把握する能力

● 情報収集力 - 市場動向や顧客情報を効率的に収集する能力

● データ分析力 - 顧客データを分析して効果的な戦略を立てる能力

● トークスキル - 魅力的で説得力のある提案を行う能力

● 反論防止スキル - 顧客の懸念や疑問を事前に解消する能力

● 信頼関係を構築する力 - 顧客との良好な関係を築く能力

● 時間管理スキル - 限られた時間で効率的に業務を遂行する能力

● 協調性/チームワーク力 - チーム内外との連携を円滑に進める能力

● 商品説明/プレゼンテーションスキル - 商品価値を分かりやすく伝える能力

● 忍耐力 - 継続的な営業活動を支える精神的な強さ

これらのスキルをバランスよく持つ人材を育成することで、インサイドセールスの成果を最大化できます。

インサイドセールスに必要なスキルについては、上記のスキル含め、下記リンク先で詳しく解説しています。

求人活動とトレーニングの実施

新たにインサイドセールスを立ち上げる場合は、社内異動か新規採用か、外部パートナーの支援を受けるのかなど、さまざまな選択肢があります。いずれにせよ、明確な募集要件や期待するスキルを示し、候補者に対して具体的な業務イメージを伝えることが欠かせません。

オンボーディング後は、座学と実践を組み合わせたトレーニングを行い、早い段階で目標とする成果を出せるようにサポートしましょう。特に電話対応やメール文章のテンプレート化など、実践的なノウハウを共有する場を設けることが効果的です。

ツール・システム導入と運用準備

インサイドセールスの実務を円滑に進めるためには、各種システムの整備が不可欠です。顧客情報を一元管理するためのCRMや、営業プロセスを可視化するSFA(営業支援システム)、さらにはマーケティングオートメーションなどを効果的に活用することで、煩雑な作業を自動化し、担当者の負担を減らすことが可能になります。

ただし、システムの導入そのものが目的ではなく、どのように運用し、継続的に改善していくかが重要です。導入後は運用ルールを定め、担当者同士で利用方法やデータの共有方法について共通認識を持つようにしましょう。

CRM・SFAツールの選定と活用

顧客情報を管理するうえで欠かせないのがCRMツールです。見込み顧客の連絡先、メール履歴、商談状況などをまとめて管理すれば、担当が変わってもスムーズに引き継ぎができます。また、SFAは営業活動の進捗や成果を可視化し、チーム全体で共有するのに役立つシステムです。

多くのサービスが提供されているため、自社の規模や扱う商材、必要な機能に合ったものを比較検討して導入しましょう。直感的に操作しやすいツールを選べば、導入後の現場での混乱を減らしことができます。

マーケティングオートメーション(MA)の導入メリット

MAを導入する最大のメリットは、自動化によって見込み顧客との接点を強化できる点にあります。メール配信やスコアリングなどの作業をシステムが自動で行ってくれるため、担当者はより戦略的なアプローチや顧客対応に時間を割くことができます。

また、顧客の閲覧履歴や過去の反応データに基づいて情報を提供することで、一連のアプローチを最適化しやすくなります。適切に運用できれば、リードから商談化・受注までのプロセスが飛躍的に効率化するでしょう。

インサイドセールスの運用と継続的改善

<監修コメント>

インサイドセールスの運用は、設計を整えた後が本番です。CRMやSFA、MAなどのツールを活用し、顧客接触履歴、商談状況、返信タイミング、スコアリング結果などを可視化し、進捗と改善策を継続的に把握する体制が重要です。たとえば、架電数や商談化率を日ごとに「可視化」することで、行動量の底上げや個人間の好循環を促せます。そのうえで、日次・週次のミーティングで振り返りと改善策の共有を繰り返し、行動の質と量の両面を確実に上げる仕組みを整えましょう。また、チームのモチベーションやナレッジ共有を支援するためのフィードバック制度や成功事例の共有も不可欠です。変化する環境に適応し続けることで、成果の再現性と持続性が強化されます。

組織設計が完了したあとの運用フェーズでは、効果測定も含めて継続的な改善を続けることがカギとなります。

インサイドセールスの運用が軌道に乗り始めたら、定期的に指標をチェックして成果を振り返り、想定と違う点があれば即座に修正する体制を構築しましょう。特に、商談化率や顧客の反応データは改善のヒントが多く含まれているため、細かく分析する価値があります。

また、担当者の状況やモチベーションにも注意を払い、気づいた課題は早期に共有することが大切です。インサイドセールスはリモートで活動することが多い分、進捗状況の見える化とチーム内のコミュニケーションが重要な成功要因となります。

プロセス運用と進捗管理

インサイドセールスでは各担当が幅広いタスクを並行してこなすため、統一された業務フローを明文化し、全員で共通理解を持つことが欠かせません。顧客への最初の連絡タイミングや、フォローアップの頻度、引き継ぎルールなどを明確にすることで作業がスムーズになります。

組織内で変化や修正を繰り返しながら最適化を進めるためにも、進捗状況はリアルタイムで共有し、必要に応じてすぐに対応できる体制を整えましょう。CRMやSFAといったツールを活用したダッシュボード機能なども有効です。

営業プロセスのフロー設計

具体的に、顧客が問い合わせを行った直後から、商談を獲得するまでの流れを段階ごとに整理します。たとえば、初回コンタクトから質疑応答、見込み度の判断を経て商談化、さらにクロージングまでのステップを明文化し、どの担当者が何を行うかを明確にします。

このフローを可視化し、チーム内に共有することで、メンバー全員が同じゴールに向かって動きやすくなります。想定外の問い合わせやトラブルが発生しても、フローを参照して迅速に対処できるようになるでしょう。

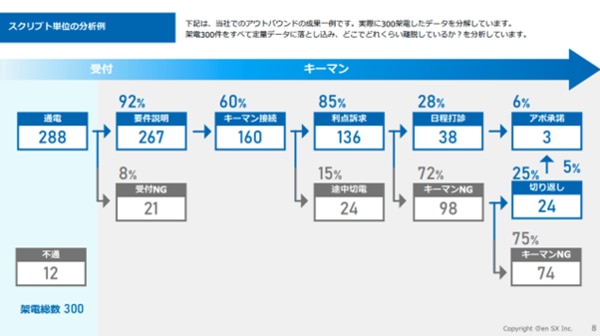

効果的なインサイドセールスの営業プロセスの構築には、コンタクト率や商談化率だけでなく、スクリプト単位での詳細な分析が重要です。

<当社での分析例>

架電から受付対応、キーマン接続、要件説明、メリット訴求、日程打診、アポ承諾まで、各ステップでの離脱率を定量的に分析することで、具体的なボトルネックを特定できます。

エンSXでは、利点訴求から日程打診への移行率を28%から66%に、キーマンNGから切り返しまでの移行率を25%から60%に改善することで、最終的なアポ獲得率を2倍以上向上させた実績があります。

この手法により、リスト属性に依存しない即効性の高い改善が可能になります。

詳しくは以下で紹介しているので、営業プロセスのフロー設計に課題がある方はぜひご参照ください。

進捗確認と適切なフィードバック

インサイドセールスは、短いサイクルで顧客と接することが多く、アクションの結果が数字となって表れやすい分野でもあります。そのため、定期的に結果を共有し合い、成功事例や失敗事例をチームで検証することが効果的です。

成果を出している担当者のノウハウを取り入れたり、アプローチがうまくいかなかったケースの原因を突き止めて改善策を講じたりすることで、全体のレベルアップを目指せます。少人数であっても、フィードバックの仕組みを強化することが重要です。

成果測定とPDCAサイクルの徹底

立ち上げ当初に設定したKPIをもとに、定期的に成果を検証し、改善のタスクを洗い出すことがPDCAサイクルの基本です。インサイドセールスはデータ収集が比較的容易なので、測定した数値をすぐに施策へ反映できるという利点があります。

重要なのは、KPIを見ただけでなく、なぜその数値になったのか背景を考察することです。単に数値目標に届かなかったから努力不足と断ずるのではなく、アプローチチャネルやシナリオに問題があったのかを分析し、具体的な打ち手へ落とし込むプロセスが大切となります。

KPIの定期的な分析と評価

主要なKPIとしては、架電数、メール開封率、商談化率、受注率などがあります。これらを週次や月次で追いかけながら、データを可視化し、その推移をチーム内で共有することで問題を早期に発見できます。

また、KPIに紐づいた目標達成状況を面談やミーティングの場でディスカッションする習慣をつけることで、再現性のある成功の仕組みを組織として確立できるようになるでしょう。

ただし、そもそも適切なKPI設定ができていなければ、どれだけ分析を行っても意味のある改善にはつながりません。効果的なKPI設定には段階的なアプローチが必要です。

ステップ | 内容 | 詳細 |

STEP 01 | KGI設定 | 売上高や成約数、利益率などの最終目標を定めることで、インサイドセールスの役割と貢献度を明確化 |

STEP 02 | 項目洗い出し | 見込み顧客数、受注率、有効商談数、商談数、受注額、受注数など測定可能な項目を網羅的にリストアップ |

STEP 03 | プロセス分析 | リード発掘から商談設定、フォローアップまでの営業プロセス全体を詳細に分析し、ボトルネックを特定 |

STEP 04 | KPI設定 | 担当者が責任を持って取り組める指標を設定し、目標達成への動機づけを強化 |

STEP 05 | 定期見直し | 市場状況や顧客ニーズの変化に応じて定期的な見直しを行い、営業プロセスを継続的にアップデート |

改善点の抽出とプロセス最適化

定量データだけでなく、担当者のヒアリングや顧客からのフィードバックも含めて総合的に検証することがポイントです。例えば、電話でのアプローチが好まれない業種や担当者層がある場合には、メールやウェブ会議ツールへの切り替えを検討するなど、実際の声に即した改善が必要になります。

日々の細かい気づきを集約し、組織全体で共有すれば、業務プロセスの無駄やボトルネックが浮き彫りになります。そこから優先度をつけて最適化を進めることで、少しずつではあっても継続的な成果向上が見込めるでしょう。

継続的な教育とモチベーション管理

インサイドセールスは、外部環境の変化に対応しながら常に新しいアプローチを取り入れる柔軟性が求められます。そのため、担当者へ継続的に教育の機会を与え、スキルや知識をアップデートし続ける必要があります。

また、定量的なKPI達成だけでなく、チームメンバー同士が助け合える関係を作り、モチベーションを高める仕組みも重要です。評価やインセンティブ制度を整備し、成果を正当に評価することで、個人の努力が報われやすい環境を作れます。

チームメンバーへのトレーニング強化

電話対応やメール文面、ウェブ会議での話し方など、インサイドセールスに特化したスキルは繰り返しトレーニングを行い、習得度を上げることが重要です。ロールプレイングによって実践的なコミュニケーション力を磨くと同時に、オブザーブやフィードバックを通して短期間で成長できます。

社内外のセミナーや勉強会に参加するなど、自己啓発を促す環境も整えておきましょう。インサイドセールスの世界では新しいツールや手法が続々と登場しているため、常に知識を最新の状態に保つことが大切です。

モチベーション維持と効果的なフィードバック

インサイドセールス業務は数字に見えやすい一方、クロージングの最終段階はフィールドセールスに引き継ぐため、自分の貢献度が見えづらいと感じる担当者も少なくありません。そこで、インサイドセールスの成果を客観的なKPIなどで定期的に評価し、経営陣や他部署からも適切に感謝や称賛を伝える仕組みを作りましょう。

また、担当者一人ひとりの成長度合いや課題を早期にフィードバックし、必要に応じてアプローチ方法やシナリオを修正できる環境を整えることも大切です。個別面談や1on1ミーティングなどを活用して、悩みや提案を吸い上げるのも効果的です。

成果を出すインサイドセールス組織の共通点

成果を出すインサイドセールス組織に共通するのは、リードに対する即座の対応体制が整っていることです。

エンSXの検証データによると、リード獲得から90秒以内にアプローチした場合と3分以降では、コンタクト率に38ポイントもの差が生まれることが明らかになっています。さらに3分を過ぎると一気にコンタクト率が半減してしまうため、1秒でも早いアプローチが成果に直結します。

即対応を実現するためには、見込み顧客の温度感が高い状態でコンタクトを取ることが重要です。時間が経過するほど顧客の関心は低下するため、発生したリードに対して即座にアプローチすることで、高い温度感を保ったまま会話を進められます。

90秒以内にキーマンとコンタクトできた場合、接続した瞬間に良好なリアクションを得られることが多く、ニーズが合致していればほぼ確実に商談獲得につながるのです。

よくある失敗例とその対策

<監修コメント>

インサイドセールス運用で陥りがちな失敗は、初期設計や施策が固定化され、見直しが行われない点にあります。KPIが達成されない原因を都度確認せず、行動量を安易に増やす運用に傾くと、再現可能な成果には結びつきません。また、ツール入力のみが目的化し、モチベーションや顧客反応の共有が希薄になると、属人的な対応が強まり品質低下の温床になります。これらの失敗を防ぐためには、定期的なKPIレビューを行いボトルネックを可視化する、ツール活用に加えて人へのインセンティブや関与を組み込み、チームとしての学びを強化する体制が重要です。計画段階→実行→振り返り→改善→再設計というPDCAサイクルを根付かせる運用設計が鍵です。

効率化を目指して導入したものの、成果が上がらないケースの原因を把握し、解決策を講じましょう。

インサイドセールスは比較的新しい営業手法であるため、立ち上げ時に計画不足や認識のズレが生じると、想定した成果を得られずに失敗に終わることがあります。また、ターゲット顧客の設定が甘かったり、チームメンバーへの教育が不十分だったりすると、思うように商談につながりません。

こうした失敗を防ぐには、事前に失敗例に学び、立ち上げ後も定期的に検証と改善を続ける姿勢が欠かせません。以下のポイントを押さえて、運用をスムーズに進めましょう。

ターゲット設定の不備とリード管理の課題

想定する顧客層が幅広すぎる場合や、見込み度の高いリードをしっかり把握できていない場合などが典型的な失敗例として挙げられます。見込み度合いが低いリードに時間をかけすぎてしまう一方、本来注力すべき顧客を見逃す負のスパイラルに陥ることがあります。

対策としては、あらかじめペルソナを設定して顧客をセグメント化し、すべてのリードに同じアプローチをするのではなく優先度の高いターゲットに集中するルールを決めておくことが重要ですまた、MAやCRMを活用し、リード管理を自動化・効率化することも役立ちます。

量だけor質だけに限ったKPI

量か質、どちらか一方に特化したKPI設定では、真の成果向上は期待できません。

量にフォーカスしたKPI | 質にフォーカスしたKPI |

アプローチ数 | 有効なリード件数 |

資料送付件数 | アポイント化率 |

リード獲得数 | 有効な商談化数 |

商談化数 | 受注率 |

インサイドセールスの立ち上げ段階では、営業の質と量の両方に分けたKPIを同時に設定することが重要です。KPIの設定では、最終的な成果を得られる過程における数値にも着目する必要があります。

例えば、新規顧客獲得を目的とした場合、商談化数だけではなく、リード件数やキーマンとのコンタクト率なども含めて総合的に評価しましょう。

量的KPIだけに注力すると、無差別なアプローチによって質の低いリードが増加し、結果的に受注率が低下してしまいます。一方、質的KPIのみを重視すると、活動量が不足し、十分な母数が確保できずに成果が出づらくなってしまいます。

事前計画の不足と全体管理の甘さ

目標を明確にしないままインサイドセールスを始めてしまうと、組織内での役割分担やPDCAがうまく機能せず、結果的に進捗管理が混乱してしまいます。特にKPIや目標数値の設定が曖昧だと、担当者もどこに注力すればよいのか分からず効率が下がりがちです。

対策として、導入前に目的、KPI、運用ルールをしっかりと策定し、全体管理体制を整えたうえで運用開始後も定期的に見直しを行いましょう。上層部や関連部門を巻き込んだ横断的なプロジェクト管理ができると、広い視野で物事を判断しやすくなります。

インサイドセールス立ち上げの費用対効果

インサイドセールス組織の立ち上げを検討する際、経営的に重要な判断基準が費用対効果です。

ここでは、インサイドセールス立ち上げの際に発生する諸コストの費用対効果について解説します。

立ち上げに必要な初期投資

インサイドセールス組織の立ち上げには、主に人件費、ツール費用、研修費の3つの初期投資が必要です。これらの費用を適切に見積もり、投資回収期間を設定することが重要です。

項目 | 内容例 | 費用相場 |

人件費 | ・担当者1名あたり年収400万~600万円 | 年間1,500万~2,000万 |

ツール費用 | ・CRMシステム(月額5万~20万円) | 年間100万~300万円 |

研修費 | ・外部研修 | 50万~200万円 |

投資回収期間 | ・月間の新規売上が投資額を上回るタイミング | 6ヶ月~1年程度 |

人件費が最も大きな比重を占めるため、採用計画と教育体制の整備が成功の鍵となるでしょう。また、ツール投資については小規模でスタートし、段階的に導入することで、初期コストを抑制することも可能です。

外注vs内製の費用比較

インサイドセールスの導入において、内製化の場合は前述の初期投資に加え、継続的な人件費とツール運用費が発生しますが、外注の場合は初期投資を抑えつつ、成果に応じた費用で始められます。

ROI観点での判断基準として、短期的な成果を重視する場合は外注、長期的な組織構築を目指す場合は内製化が適しています。ただし、最初は営業代行に依頼して型を作り、ノウハウを蓄積してから内製化に移行するアプローチも効果的です。

費用相場

料金体系 | メリット | 費用相場 |

成果報酬型 | ・成果がなければ費用も発生しない | ・売上の30~50% |

固定報酬型 | ・毎月の費用が一定で予算管理しやすい | ・月額30~80万円 |

複合型 | ・固定費が安め | ・固定:月額20~50万円 |

営業代行の費用相場については、以下の記事で詳しく解説していますので、外注を検討している方は、ぜひご参照ください。

まとめ:成果を生む立ち上げの鍵

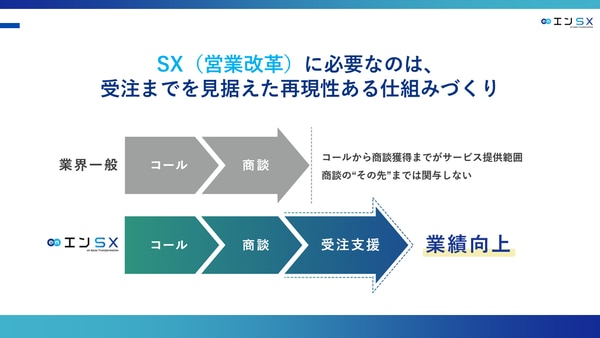

本記事では、インサイドセールスの立ち上げに必要なポイントを、目的設定から運用改善まで体系的に解説しました。従来営業の課題を踏まえ、効率的かつ効果的な非対面営業組織の構築法を示しています。

多くの企業で「何となく導入はしたが、思うような成果が出ない」という課題が見られます。こうした課題解決には、単なる導入に留まらず、営業プロセスの構造設計を行い、役割分担・KPI設計・継続改善を組み込むことが不可欠です。

成果が出る“型”を営業組織にインストール

インサイドセールスの立ち上げ支援から、運用体制の構築、人材育成まで一気通貫で対応。構造設計による業務標準化とスキル支援、KPI連動のPDCAで、再現性の高い成果創出をサポートします。

支援領域 | 支援内容の例 | 再現性を高める仕組み化 |

営業立ち上げ支援 | SDR・BDR体制の構築 | スクリプト/管理設計の標準化 |

内製化支援 | 業務フロー・ツール設計 | 属人化しないオペレーション整備 |

代行・運用支援 | 現場での実行代行 | KPI連動型で継続改善 |

👉 成果が出るインサイドセールスを始めたい方は、まずはこちらの資料をご覧ください。

インサイドセールス支援サービス資料(無料DL)