インサイドセールス内製化を成功させる4つのステップを紹介

インサイドセールス内製化の導入を検討する企業が増えています。

本記事では、その背景や準備プロセス、成功のための具体的なステップを分かりやすく紹介します。内製化に関する最新の市場動向にも触れながら、導入のメリットとリスクを整理していきましょう。

▼この記事に興味がある方がDLしている資料はこちら

目次[非表示]

- 1.インサイドセールス内製化の基本と重要性

- 1.1.インサイドセールスの基本的な役割と概要

- 1.2.内製化とは?外注との違い

- 1.3.市場動向と内製化へのニーズ

- 1.4.内製化が求められる背景

- 2.インサイドセールスを内製化するメリットとデメリット

- 3.インサイドセールス内製化の準備プロセス

- 3.1.現在の状況の分析と目標設定

- 3.2.必要なスキル、リソース、ツールの洗い出し

- 3.3.商材や営業手法、分業体制の決定

- 3.4.適切なKPIと評価基準の設定

- 3.5.採用活動における募集ポジション設計と求人設計

- 4.内製化を成功させる4つの運用ステップ

- 4.1.①インサイドセールスチームの構築

- 4.2.②業務プロセスの設計と効率化

- 4.3.③適切なツール活用

- 4.4.④運用戦略の実践

- 5.成功するインサイドセールス組織が実施していること

- 5.1.継続的なPDCAサイクルの実行

- 5.2.他部門との連携強化

- 5.3.適応する社内文化の構築

- 6.内製化でよくある失敗パターン

- 6.1.人材育成の失敗パターン

- 6.2.システム・ツール導入の失敗パターン

- 6.3.組織運営の失敗パターン

- 7.まとめ:内製化成功の鍵とは?

インサイドセールス内製化の基本と重要性

まずはインサイドセールスとは何か、内製化と外注の違いから、その重要性を理解することがポイントです。

インサイドセールスは、電話やメール、オンライン会議ツールなどを使い、遠隔で見込み顧客にアプローチする営業手法です。特に近年のリモートワーク普及やデジタル活用の加速により、効率的かつスピーディな営業活動が求められています。

こうした背景から、企業はインサイドセールスを導入して新規顧客開拓や既存顧客のフォローへ活用するケースが増えてきました。内製化を検討することで、自社特有の営業スタイルを確立し、より強固な顧客基盤を築くことができるようになります。

一方で、外部委託(アウトソーシング)と比較すると、内製化は初期投資や教育コストなどのハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

しかし、自社にノウハウを蓄積できるメリットは大きく、長期的に見ると効率化や売上拡大に寄与する可能性があります。顧客情報を社内で一元管理できる利点もあり、セキュリティ意識が高まる昨今、インサイドセールスの内製化は営業戦略の要として重要視されています。

インサイドセールスの基本的な役割と概要

インサイドセールスの主な役割は、見込み顧客に対してアプローチを行い、商談の機会を創出することです。従来のフィールドセールスと異なり、訪問を前提としないため、コストや時間を大幅に削減できるのが特徴です。

また、電話やメール、オンラインチャットを通じて顧客のニーズを素早く把握し、フィールドセールスの前段階として商談化を効率化する効果が期待できます。近年のデジタルトランスフォーメーションによって、多くの企業がこの手法を積極的に取り入れ始めています。

内製化とは?外注との違い

内製化とは、自社の人材とリソースを活用して運用することです。外注の場合、専門性を持った代行会社に一部または全てを任せるため、即時立ち上げや担当者の教育コスト削減といった利点があります。

その反面、外注ではノウハウが社内に蓄積されにくく、セキュリティ管理や情報連携に注意を払う必要があります。内製化は初期導入や社員トレーニングに時間や資金を要しますが、継続的に強みを培い、自社の戦略に合わせた柔軟な営業活動を行いやすくなるのが大きな違いです。

市場動向と内製化へのニーズ

昨今、コロナ禍やリモートワークの普及により、非対面での商談創出手法としてインサイドセールスが注目を集めています。これに伴い、外部委託よりも社内で育成し直近の市場変化に柔軟に対応できる内製化を選択する企業が増加しています。

さらに、商材の専門知識や自社の企業文化を全面的に生かすには、外注よりも内製化のほうが適している場合が多いです。こうしたニーズの高まりから、インサイドセールスは単なる基礎的な営業手法にとどまらず、企業戦略の主要部分として認識されています。

この動向を裏付けるデータとして、インサイドセールスを導入する企業は昨年比+6.1%と継続的に増加しており、そのうち34.9%は外出自粛が取りざたされた2020年3月以降に導入したことが明らかになっています。

参考:『【インサイドセールスに関する調査】インサイドセールスを導入する企業は昨年比+6.1%。そのうち34.9%は、外出自粛が取りざたされた2020年3月以降に導入。』株式会社インターパーク

また、マッキンゼーのグローバルB2Bパルス調査(2022年12月)によると、約85%の企業が3年以内にハイブリッドセールスが最も一般的な職種になると予想しています。

この結果から、インサイドセールスとフィールドセールスを組み合わせた営業手法が、将来的に主流になると言えるでしょう。

参考:『Next-gen B2B sales: How three game changers grabbed the opportunity』マッキンゼー&カンパニー社

内製化が求められる背景

インサイドセールスを自社で内製化する背景には、顧客との深い関係構築や自社固有のノウハウ形成など、多岐にわたる要因があります。特に顧客接点の増加やリモート環境での営業強化が求められる中で、内製化のメリットは大きいとされています。

さらに、企業戦略において短期的なコスト削減だけではなく、長期的な売上成長を見据える観点で内製化を検討するケースが増えています。

信頼を重視する顧客ニーズ

現在、多くの顧客は製品やサービスの質だけでなく、担当者とのコミュニケーションを通じた信頼関係を重視しています。自社のスタッフが対応することで、商品知識や企業理念を反映した丁寧なコミュニケーションが期待できます。こうした点は外注では得にくい要素であり、内製化が進む理由の一つとなっています。

この傾向を裏付ける調査結果として、PwCが実施した第4回信頼度調査では、ビジネスエグゼクティブ、消費者、従業員のそれぞれの間で信頼を構築することの重要性が明らかになりました。

回答を見ると、ビジネスエグゼクティブの95%が企業には信頼を構築する責任があると認識しており(2023年調査における同様の回答92%から増加)、この認識は消費者(回答は92%)や従業員(同94%)の間でも、ビジネスエグゼクティブと同様の水準となっています(2023年調査と同水準)。

参考:『信頼度調査2024 「信頼」にまつわる8つの事実』pwc社

このデータが示すように、信頼構築は企業経営における最重要課題の一つとなっており、顧客との直接的な接点を持つインサイドセールスにおいても、自社の価値観や専門性を深く理解したスタッフによる対応が、長期的な信頼関係構築に不可欠な要素となっていると言えるでしょう。

柔軟な働き方改革

働き方が多様化し、リモートワークやフレックスタイムを導入する企業が増えています。内製化しておけば、顧客へのアプローチ方法や勤務形態を自社の裁量で柔軟に変更しやすくなります。その結果、新たな営業施策やスケジュール変更にも素早く対応でき、ビジネス機会を逃しにくい体制を構築できます。

イトーキ中央研究所がオフィスワーカー約5,000人を対象に実施した働き方や環境に対する意識と満足度向上要因の調査・分析によると、2024年12月のリモートワークをしている人の割合は全国で31.7%となっています。2023年5月の調査では26.7%、2024年5月は19.9%と一時的にオフィス回帰の流れはあったものの、一転して増加傾向となりました。

このようなリモートワーク率の変動に対しても、内製化されたインサイドセールス組織であれば、働き方の変化に応じて柔軟に営業体制を調整できるのです。

参照:『【オフィスワーカーの意識調査】リモートワーク実施率は2極化-1都3県と地方との差は2倍以上に。』株式会社イトーキ

人手不足を補う対策としての内製化

求人市場の変動や人手不足が続く中、社内の営業力を高めて効率的に運用する必要性が増しています。外注に頼るだけではなく、内製化によって自社スタッフがスキルを獲得することで、長期的な人材確保と組織強化につなげられます。

加えて、顧客とのやり取りを通じて得られるフィードバックを社内で活用できるため、サービスや製品の改善にも良い影響を与えます。

インサイドセールスを内製化するメリットとデメリット

内製化のメリットだけでなく、発生しうるデメリットも理解しておく必要があります。

インサイドセールスを内製化することで、一貫した顧客対応やノウハウの社内蓄積がスムーズに進むといった利点があります。

しかし、初期段階での教育コストやシステム整備が必要になり、短期的には負担が大きく感じられる場合も少なくありません。ここでは、内製化を行う上で考慮すべきメリットとデメリットをまとめます。

メリット

内製化の最大の利点は、長期的に見たときのコスト削減と自社にノウハウが定着することです。外注であれば、その都度アウトソーシング費用が発生しますが、内製化ならば自社の人件費や運用コストに集約することができます。

さらに、自社独自の営業方針を反映した取り組みができ、製品や顧客への深い理解をもった対応が可能です。結果として、顧客満足度やリピート率の向上につながる可能性があります。

コスト削減の実現と効率化

外部委託に比べるとランニングコストを押さえられるだけでなく、内製化によるノウハウの蓄積が後々のコスト削減につながります。効率化を推し進めるためにワークフローやシステムを整備すれば、社内全体の生産性向上も期待できます。これらの積み重ねが、長期的な利益率の改善を促進します。

自社人材の活用とノウハウの蓄積

自社スタッフが実際に顧客と対話することで、日々の課題や要望を深く理解できます。こうしたフィードバックが組織内で共有され、営業手法の改善や商品開発に活かしやすい環境が整います。スタッフ自身のスキルアップも見込めるため、長い目で見たときに競争力を高める要素となります。

顧客データの一元管理による最適化

商談履歴や顧客属性など、重要なデータを社内システムで集中管理できることで、分析やマーケティング施策を効率的に行えます。外注では共有範囲や管理体制が異なり、スムーズな連携が難しい場合があります。一元管理によって、他部門との連携強化や顧客ロイヤルティ向上に向けた取り組みも促進されます。

セキュリティの確保と信頼構築

顧客データを自社で管理するため、情報漏えいリスクを低減できる点は大きな安心材料です。機密性が高い商材や個人情報を扱う場合、外注先と契約や管理体制を整えるよりも自社内で行うほうがスムーズなこともあります。安全性を担保できることで、顧客からの信頼獲得に直結するケースが多く見られます。

デメリット

一方で、内製化には短期コストの増大や教育面の負担が発生するなどのリスクがあります。専門的な営業スキルをすぐに育成できない場合、導入時に苦戦することも少なくありません。そうしたリスクを十分に理解し、対策を講じることが内製化成功のカギとなります。

スキルや商材知識の不足による課題

社内にインサイドセールスの経験者が少ない場合、ノウハウの蓄積に時間がかかります。担当者の教育や研修、OJTなどを実施しつつ、業界特有の商材知識や業務フローを習得していく過程で、短期的な成果が見えにくくなる可能性があります。こうしたギャップを埋めるためには、外部リソースの活用やマニュアル整備などの施策も検討する必要があります。

初期投資や運営コストの増加

インサイドセールスのシステム導入や、専任スタッフの人件費など、導入初期には大きな投資が必要です。さらに、継続的なトレーニングやツールのアップデート費用も視野に入れなければなりません。長期的にコストを回収できる見込みがあるか、事前にシミュレーションを行うことが重要です。

成果が出るまでの時間の必要性

インサイドセールスを内製化した場合、チームの成熟度が成果に直結します。現場担当者の育成や営業プロセスの確立には時間がかかり、すぐに大きな数字につながりにくい面もあります。しかし、中長期的に見ると社内に独自のノウハウが蓄積され、持続的に成果を伸ばす下地を作れるのが内製化の強みと言えるでしょう。

インサイドセールス内製化の準備プロセス

内製化を成功させるためには、計画的な準備が欠かせません。

インサイドセールスの内製化を円滑に進めるには、まず現状の営業状況を分析し、具体的な目標や体制を定める必要があります。

自社の強みやリソースを明らかにし、必要なスキルやツールを洗い出すことで、導入の優先順位がはっきりしてきます。さらに、社内の他部門との連携体制を整え、どのように分業し成果を最大化していくのか明確にすることが肝要です。

現在の状況の分析と目標設定

まずは自社の営業プロセスを可視化し、どの段階で顧客と接点を持てているか、またどの程度の成果を生み出しているかを数値化します。これによってインサイドセールス導入後にどういった指標を改善したいのか、具体的なKPIの設定が可能になります。

目標を明確にすることで、ステークホルダーが取り組む意義を共有しやすくなり、途中で軌道修正が必要になっても柔軟に対応できます。

インサイドセールスにおけるKPI設定では、以下の4つのステップに分けて段階的に管理することが重要です。

ステップ | 具体的なKPI |

STEP01:活動量の管理 | ・架電数(1日あたりの電話発信回数) ・通話時間(顧客との実際の会話時間) |

STEP02:接触効率の管理 | ・有効架電数(実際に顧客と会話できた回数) ・有効架電率(架電数に対する有効架電の割合) |

STEP03:商談創出の管理 | ・商談化数(商談につながったアポイント数) ・商談化率(有効架電数に対する商談化の割合) |

STEP04:成果の管理 | ・受注数(実際に成約に至った件数) ・受注率(商談化数に対する受注の割合) |

このように段階的にKPIを設定することで、どの工程で課題が発生しているかを特定しやすくなり、改善施策を効率的に実行できます。最終目標の達成に向けて、各ステップの中間目標を明確にすることが、インサイドセールス成功の鍵となるのです。

▼インサイドセールスのKPI設定について詳しく知りたい方は

インサイドセールスにおいて成果を最大化するには、単にアプローチ数や商談件数といった“量”だけでなく、リードの質やプロセスの妥当性といった“質”に着目したKPIの設計が欠かせません。

たとえば新規顧客の獲得を目的とする場合、商談化数だけを追うのではなく、「キーマンとの接触率」「有効なリード件数」「受注確度の高い商談の比率」など、プロセスごとの“精度”を測る指標を設けることが重要です。

KPIは最終成果だけでなく、成果に至るまでのプロセスにも目を向けて設計する。これこそが、再現性ある営業体制の第一歩です。

より詳しく知りたい方は、こちらをご確認ください。

必要なスキル、リソース、ツールの洗い出し

見込み顧客に効果的にアプローチするためには、商品知識やコミュニケーションスキル、データ管理ツールなどが必要です。

自社の人材がどの程度の経験やスキルを持っているのか、足りない部分は研修や採用によって補うのかなどを検討します。必要となるシステムについてもSFAやCRMなど、企業の規模や業種に適したものを選定して導入計画を立てることが大切です。

商材や営業手法、分業体制の決定

扱う商材によっては、見込み顧客に伝えるべき情報や魅力を引き出す方法が異なります。ビジネスモデルや顧客属性を踏まえて、どのようなアプローチが最適かを整理していきましょう。インサイドセールスを導入する際には、マーケティング部門やフィールドセールスとの分業体制を明確にしておくことで、後々の業務重複や連携不足を避けられます。

適切なKPIと評価基準の設定

インサイドセールスの成果を測るためには、定量化できる指標が不可欠です。

例えば、アポイント取得数や商談化率、成約数などのKPIを設定し、定期的に評価する仕組みを整えます。これにより、チームが適切な方向に向かっているかを確認でき、目標達成に向けた実行計画をチューニングする判断材料を得られるようになります。

採用活動における募集ポジション設計と求人設計

インサイドセールスの内製化を成功させるには、適切な人材の採用が不可欠です。しかし、ただインサイドセールス職の求人を出すだけでは、適切な人材の採用は困難という現状もあります。

インサイドセールス立ち上げ時には、以下の3つのポジションを検討する必要があります。

ポジション | 役割 |

設計者 | 業務計画・目標設定・戦略策定・他部門連携 |

実行者 | 実際のインサイドセールス業務の実行 |

管理者 | 人材育成・営業支援・モチベーション管理 |

設計者は部門の核となるポジションで、インサイドセールス未経験者やマネジメント未経験者には難しい役割のため、なるべく業務経験者を採用しましょう。実行者は業務を標準化しやすいため、適性があれば未経験者でも十分活躍できます。管理者は立ち上げ直後は設計者が兼任し、組織拡大のタイミングからそれ専門で採用するのがおすすめです。

上記3ポジションに適性のある人材を採用するために効果的な求人作成には、以下の4つのポイントが重要です。

1.ポジションごとに具体的な人物像を定め、採用ターゲットを明確にする

2.設計者・実行者・管理者は役割が異なるため、別々に求人を出す

3.インサイドセールス特有の強みを積極的にアピールする

4.厚生労働省の規定に従い、業務内容・労働条件など必須項目を正確に記載する

▼インサイドセールスの採用について、こちらで詳しく知りたい方はこちら

インサイドセールスを立ち上げ・拡大するうえで、適切な人材の採用は欠かせません。

その第一歩となるのが、求人情報の掲載場所と方法の選定です。

求人の掲載方法には大きく分けて、

「求人サイト」を活用する方法

「自社の採用サイト」に掲載する方法

の2つがあります。それぞれにメリットと注意点があり、採用ターゲットや費用感、情報発信の自由度によって適した選択肢は異なります。

より詳しく知りたい方は、こちらをご確認ください。

内製化の「その先」へ。立ち上げの全体像を押さえるなら

インサイドセールスの内製化を成功させるには、組織設計・人材採用・プロセス構築といった多岐にわたる工程を、抜け漏れなく進めていくことが欠かせません。

しかし、どこから手を付ければよいか迷う方も多いのではないでしょうか。

そんなときに役立つのが、「インサイドセールスの立ち上げ方」に関する解説資料です。導入の全体像を把握し、自社に合ったかたちで運用をスタートさせるためのヒントが得られます。

ぜひ参考にしてみてください。

👉 資料をダウンロードする(無料)

内製化を成功させる4つの運用ステップ

具体的な運用ステップを段階的に整備し、着実に内製化を進めましょう。

インサイドセールスを効率よく内製化するためには、チームづくり、人材育成、業務プロセスの整備、ツールの導入といった要素をバランスよく組み合わせる必要があります。ここでは、4つのステップをもとに自社で最適なインサイドセールス体制をつくる手順を紹介します。

①インサイドセールスチームの構築

まずは、明確な役割分担と採用基準を設定し、最適なチームを編成します。営業経験やコミュニケーション能力がある人材だけでなく、デジタルツールを使いこなせるスタッフも不可欠です。教育体制も同時に整備し、新人が短期間で戦力化できるようにオンボーディングプログラムやロールプレイングを実施すると効果的です。

理想的な人材像と採用基準

電話やメールによる顧客対応が多くなるため、コミュニケーション力が高く、問題解決能力を持つ人材が適しています。加えて、自社の製品やサービスを理解し、興味を持って取り組める前向きな姿勢が重要です。これらの要件を踏まえたうえで採用基準を明確に示すことで、適切なメンバーを集めやすくなります。

具体的な人物像として、設計者にはインサイドセールスおよび営業マネジメントの経験があり、目標数値や行動指標の設計、営業戦略の策定ができる人材が求められます。論理的思考力と他部署との交渉・連携できるコミュニケーション能力も必須です。

実行者は未経験者も可能ですが、営業経験があると望ましく、人の話を聞くのが好きで長期的な信頼関係を構築でき、粘り強く課題に取り組める人材が理想的です。

管理者は組織によって違いもありますが、人材の教育・育成経験とマネジメント経験があり、チームメンバーの問題解決に寄り添い、具体的な改善策を提案できる支援能力が必要なことが多いでしょう。

トレーニングプログラムの設計

新しいメンバーがスピーディに即戦力となるように、体系だった研修プログラムを構築します。商品知識だけでなく、話し方やヒアリング力、顧客心理へのアプローチなど営業スキル全般を網羅することが重要です。継続的にフォローアップを行いながら、ベテランと新人が学び合える環境づくりを進めましょう。

②業務プロセスの設計と効率化

商談前のリード獲得から育成、アポイント設定までの流れを整理し、標準化しておくことでチーム全体の生産性が向上します。どのタイミングで顧客に連絡するか、役割分担をどう行うかといった基本ルールを明確化することで、無駄なコミュニケーションや手戻りを減らしましょう。

ワークフローの標準化

担当者が同じ手順でリードをフォローできるように、チェックリストやガイドラインを整備します。これにより、属人的になりやすい営業活動を組織全体で共有しやすくなり、メンバー間のスキル格差を緩和する効果も期待できます。標準化されたワークフローを基盤にすることで、安定した成果を出し続けやすくなります。

シナリオや営業スクリプトの作成

架電時やメール送信時に活用するシナリオをあらかじめ複数用意しておくと、想定外の質問にも落ち着いて対応しやすくなります。製品の特徴や料金プラン、導入事例など、顧客が関心を持ちやすいポイントを整理しておくと説得力が増します。これらのスクリプトは定期的に見直し、社内コミュニケーションを通じてアップデートしていくことが大切です。

特にインサイドセールスで使われるのが、トークスクリプトです。効果的なトークスクリプト作成には以下の3つのポイントを意識するようにしましょう。

● 魅力は1つに絞る

● トークはシンプルに

● 目ではなく耳から考えること

具体的なトークスクリプト作成手順は以下の4つです。

手順 | 詳細 |

手順01: | ・BANTCHやSPICED、SPIN話法などを活用 ・サービス申し込みやアポイントなどのゴール設定 ・顧客の課題特定→価値ステートメント→証拠提示→顧客ストーリー→案件確認の流れ |

手順02: | ・構成に沿った基本的な営業トークの流れを作成 |

手順03: | ・コールフローに沿って具体的な会話内容を作成 |

手順04: | ・PDCAサイクルを回して継続的に改善 |

また、トークスクリプトは一度作成して完成ではなく、試行回数を重ねて営業トークの質をより高めていくことが重要です。

▼トークスクリプトの作成と改善方法について詳しく知りたい方はこちら

インサイドセールスに特化したトークスクリプトの詳細について、より詳しく知りたい方はこちらから、無料ダウンロードしてください。

③適切なツール活用

インサイドセールスでは、効率よく顧客データを管理し、多角的な分析を行うためのツールが不可欠です。SFAやCRMなどを活用することで、リードの状況把握や施策の効果測定が容易になり、チーム全体の成果向上につなげられます。

SFA・CRMなどの導入・選定

自社の規模や業態に合ったシステムを選ぶことが重要です。例えば、中小規模であればシンプルに商談管理ができるツールを、複数の部署や大規模運営なら高機能で連携強化が可能なツールを検討するなど、選定基準を整理しましょう。

導入後は定期的なメンテナンスや運用ルールの見直しを行い、常に最適な状態を保つようにします。

ツール活用による効率改善

ツールを活用すると、架電件数やメールの開封率など業務指標を可視化できるため、成果の振り返りが簡単になります。結果に基づいて業務フローを改善し、リード育成のアプローチを変えていくなど柔軟な施策が打ちやすくなるのがポイントです。データ分析を活用することで、チーム全体でのモチベーション向上にもつながります。

④運用戦略の実践

最後に、設計したシナリオやワークフロー、ツールを実際に運用し、継続的な改善を行っていきます。架電音源やメール内容を共有し、チーム内でフィードバックし合うことで実践力を高めることが重要です。

マニュアル化とロールプレイング

標準のプロセスや話し方などをマニュアルにまとめることで、担当者が変わっても一定の品質を保ちやすくなります。新しいスタッフがスムーズに立ち上がるためのツールとしても有効で、実戦化に向けたロールプレイングと組み合わせると学習量が格段に上がります。これにより、顧客対応スキルの底上げに役立ちます。

架電音源のフィードバックと事例共有

実際の架電音源を録音し、チームで確認することで客観的なフィードバックを得られます。成功事例や失敗だと感じたケースを共有し、具体的な改善策を考えることで次のアプローチに活かせます。こうした取り組みを継続することで、チーム全体の満足度と成果が徐々に高まり、組織としての成熟度が上がります。

効果的なフィードバックを行うためには、明日から何をすれば良いのかが行動レベルで示されていることが重要です。

厚生労働省の調査によると、効果的だったフィードバックの理由として「今後の行動に関するアドバイスがあった」という回答が圧倒的に多く、逆に効果的でなかった理由として「今後の行動に対するアドバイスがなく、どうすれば良いのかが不明」が上位に挙がっています。

また、フィードバックでは以下の3つを意識しましょう。

● 育成者と学習者の目線合わせを行い、共通の認識を持つこと

● ポジティブフィードバックで学習者が受け入れやすい環境を作ること

● 改善ポイントを1つに絞り、具体的で実践可能なアドバイスを提供すること

フィードバックについては、以下で詳しく解説しているので、ご参照ください。

成功するインサイドセールス組織が実施していること

<監修コメント>

成果を上げるインサイドセールス組織は、個人のスキル頼みではなく、プロセス設計とデータ活用に基づいた再現性の高い仕組みを持っています。例えば、リードのスコアリング基準を明確化し、優先度の高い見込み顧客から効率的にアプローチする仕組みを整えています。また、営業・マーケティング・カスタマーサクセス間の情報連携が密で、リードの状況や課題をリアルタイムで共有できる体制を持つことも共通点です。さらに、日々の活動を定量化し、KPI未達の要因を週単位で分析して改善する文化が根付いています。組織としての学習サイクルを回すには、属人的な営業手法を標準化し、成果事例を全員で共有する仕組みが欠かせません。短期成果と長期的な関係構築の両立を目指し、顧客理解とプロセス改善を継続することが、安定した成果を生む組織の条件です。

成果を持続させるためには、組織全体での取り組みが欠かせません。

インサイドセールスは導入すればすぐに成果が出るわけではなく、組織全体での継続的な試行錯誤が求められます。成功している企業では、他部署との連携や社内文化の醸成がうまく進められており、成果を安定的に伸ばしているのが特徴です。

継続的なPDCAサイクルの実行

常に現状を分析して計画を立て、実行し、評価して次の改善点を見出すPDCAサイクルを継続することが欠かせません。

具体的には、リードの獲得数やアポイント取得率などの数字を追いかけながら、アプローチがうまくいかなかった場合の原因を特定して改善策を実施します。このプロセスをチーム全体で共有することが、継続的な成果向上の秘訣です。

インサイドセールスの立ち上げにおいて、高速でPDCAを回すためには外注することも有効な選択肢です。外部の専門業者を活用することで、自社で一から体制を構築するよりも迅速に改善サイクルを回すことができ、効果的なノウハウを短期間で蓄積できます。

例えば、エンSXでは主幹事業において5年で売上4倍の急成長を実現した営業改革のスキームを提供しています。外的環境に左右されない強い事業・組織を実現すべく、営業組織の抜本的な改革により、成熟した求人広告市場において売上高を4倍に伸長させました。単なるテレアポ代行ではなく、再現性のあるアウトバウンド戦略の提供により、企業の新規開拓を効果的に支援することが可能です。

他部門との連携強化

インサイドセールスだけで営業全体が完結するわけではありません。マーケティング部門との協力により質の高いリードを獲得し、フィールドセールスやカスタマーサクセスと連携して成果を引き継ぎ、成約やサポートにつなげる体制が重要です。これらの部門が積極的に連携することで、顧客体験を最適化し、企業全体としての利益を最大化できます。

適応する社内文化の構築

インサイドセールスを導入すると、従来の訪問型営業や従来プロセスとのギャップが生じる場合があります。新しい取り組みを前向きに受け入れ、学び合う土壌が社内にあることが大きな成功要因となります。柔軟にチャレンジし続けられる文化が育つと、インサイドセールスだけでなく他の業務改革も円滑に進みやすくなるでしょう。

内製化でよくある失敗パターン

<監修コメント>

インサイドセールスの内製化では、人材採用と教育に時間がかかり、短期的に成果が出ないことが多いです。特に、既存営業チームの延長で兼務させる形は負担増となり、成果も中途半端になりやすい傾向があります。また、運用ルールが曖昧なまま開始すると、活動履歴や顧客データの管理がバラバラになり、後から改善しようとしても手間が倍増します。さらに、成果指標がKPIではなく感覚的な評価に偏ると、改善の方向性が定まらなくなります。失敗を避けるためには、内製化を単なるコスト削減策ではなく、自社の営業資産を蓄積する中長期戦略と位置付けることが必要です。初期は外部ノウハウを取り入れつつ、スクリプトやリード管理方法を標準化し、1〜2年かけて自社専用の型を作ることを意識すべきです。

インサイドセールスの内製化には、多くの企業が陥りやすい失敗パターンがあります。ここでは、人材育成、システム・ツール導入、組織運営の3つの観点から、よくある失敗パターンとその対策を解説していきます。

人材育成の失敗パターン

多くの企業でアポが取れない人材が多いという課題があります。

テレアポが取れない人の主な特徴として、まず架電数が少ないことが挙げられます。先方から断られると落ち込んで次の電話をかけるまでに時間がかかったり、業務中に雑談で手を止める時間が多いといった理由で、アポイント獲得の可能性が低くなってしまうのです。

また、事前準備が足りていないケースも多く見られます。リストの作成、トークスクリプトの作成、ターゲットのWebサイト確認などの準備を怠ると、落ち着いて会話ができず、本来アポイントにつなげられる案件も取りこぼしてしまいます。

他にも、トークの分析をしない、電話の相手に期待しすぎる、切り替えができず落ち込みやすい、テレアポが取れないことを相手のせいにするといった特徴も成功率の低下につながります。

これらの課題を解決するには、アポが取れる人の特徴を理解し、それを目指した育成を行うことが重要です。

システム・ツール導入の失敗パターン

過剰に高度な機能を持ったツールの導入や既存システムとの連携不備によって、かえって業務効率が悪化するケースがあります。例えば、多機能なツールを導入したものの、実際に使用するのは一部の機能のみで、かえって操作が煩雑になってしまうなどです。

導入前に必要な機能を明確にし、段階的な導入を検討することが重要です。

組織運営の失敗パターン

他部門との連携不足やKPI設定の不適切さにより、組織全体の成果が上がらないケースもよく見られます。インサイドセールスが単独で動いてしまい、マーケティングからの質の高いリードの供給や、フィールドセールスへの適切な引き継ぎができずに成果が伸び悩むのはよくある課題です。

マーケティング部門やフィールドセールスとの連携体制を構築し、適切な指標設定を行うことが成功の鍵となります。

まとめ:内製化成功の鍵とは?

インサイドセールスの内製化は、自社の営業力を強化し、継続的な成果を生むための有効な手段です。記事では、市場動向から準備・運用まで、成功に必要なステップを具体的に解説しました。

一方で、「人材育成や業務設計の難しさ」に課題を感じる企業も少なくありません。

こうした課題に対しては、“構造的に成果を出す仕組み”を整備することが不可欠です。属人化せず、再現性のあるプロセス設計が、内製化を成功へ導くカギとなります。

“自走できる営業組織”を支える仕組み

インサイドセールスを成果につなげるには、運用現場だけでなく、その裏側にある構造・人材・プロセスを整えることが重要です。

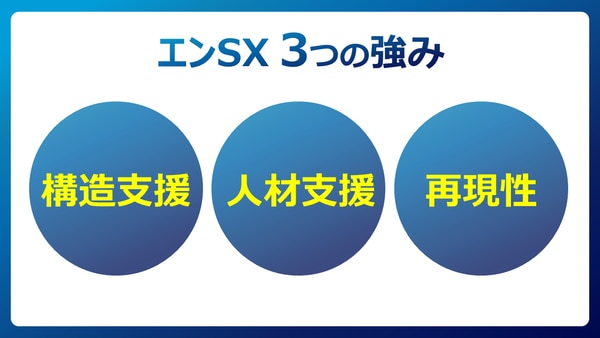

エンSXでは、内製化に必要な“構造支援+人材支援+再現性ある型化”を一体で提供。成果が出る体制づくりを並走支援します。

支援領域 | 支援内容の例 | 再現性を高める仕組み化 |

営業立ち上げ支援 | SDR・BDR体制の構築 | スクリプト/管理設計の標準化 |

内製化支援 | 業務フロー・ツール設計 | 属人化しないオペレーション整備 |

代行・運用支援 | 現場での実行代行 | KPI連動型で継続改善 |

👉 成果が出るインサイドセールスを始めたい方は、まずはこちらの資料をご覧ください。

インサイドセールス支援サービス資料(無料DL)