インサイドセールスの手法とは|成果を出すための構造と実践設計

近年、フィールドセールスと分業し、より効率的に商談創出を行う手段として「インサイドセールス」の導入が進んでいます。しかし実際に運用してみると、

● テレアポ的な対応にとどまっている

● 商談にはつながるが受注率が低い

● 属人化して再現性がない

そんな悩みを感じている企業は少なくありません。 本記事では、成果につながるインサイドセールスの手法を、私たちエンSXでこれまで培った知見をもとに、体系的に整理・解説していきます。

目次[非表示]

- 1.インサイドセールスの代表的な手法を整理

- 1.1.SDR(Sales Development Representative)型

- 1.2.BDR(Business Development Representative)型

- 1.3.ハイブリッド型(SDR×BDR連携型)

- 1.4.テレアポ型

- 2.成果が出るインサイドセールスの設計フレーム

- 3.SDR(反響対応型)の運用設計と実践ポイント

- 4.BDR(新規開拓型)の運用設計と実践ポイント

- 4.1.① ターゲット企業の定義とリスト設計

- 4.2.② 仮説構築とアプローチ戦略

- 4.3.③ トークと初回接触の工夫

- 4.4.④ KPI管理と改善サイクル

- 5.インサイドセールスでよくある失敗パターンと改善策

- 5.1.失敗1:質の高いリードを商談化できない

- 5.2.失敗2:トークや運用が属人化し成果にばらつきが出る

- 5.3.失敗3:成果が出たリードの“型”が蓄積されない

- 5.4.失敗4:他部門と連携できず引き渡しやリード活用が滞る

- 6.インサイドセールスの成果を左右するのは「型」と「仕組み」

インサイドセールスの代表的な手法を整理

インサイドセールスは「非対面で商談機会を創出する営業活動」ですが、運用スタイルや目的に応じていくつかの代表的な手法に分かれます。

ここではSDRとBDR、そしてそれらを組み合わせたハイブリッド型について解説していきます。

SDRとは「反響対応型」ともいわれており、見込み顧客が資料ダウンロードやWeb問い合わせを行ったとき、それに対応する形でコミュニケーションを開始する手法です。

BDR型は「新規開拓型」ともいわれており、自社とまったく接点がない企業に対してアプローチするプッシュ型の営業手法です。

そしてハイブリッド型は、SDRとBDRを組み合わせた手法となっています。

比較軸 | SDR型 | BDR型 | ハイブリッド型 |

運用負荷 | 中(ナーチャリング中心) | 高(新規開拓) | 高 |

必要スキル | 顧客ヒアリング・CRM活用 | 仮説提案・業界理解 | 両方 |

導入企業傾向 | SaaS・問い合わせ多い業種 | 大企業向け商材、ニッチ領域 | インサイドセールス専任体制あり |

商談化までのリードタイム | 短め(1~2週間) | 長め(数週間~1か月) | 混在 |

それぞれ確認していきましょう。

SDR(Sales Development Representative)型

SDRはインバウンド型や反響対応型とも呼ばれています。すでに「ニーズがある」ことが明確な顧客に対して、さらにニーズを深掘りしたり、具体的な課題を引き出したりして、商談へとつなげる手法です。

● 主にWeb問い合わせや資料DLなどから生まれる顕在的な見込み顧客に対応

● 電話・メール・Web会議などを通じて、課題を深掘りし、商談へと転換する役割

● SaaSやBtoBサービスに多く導入されている

特徴:

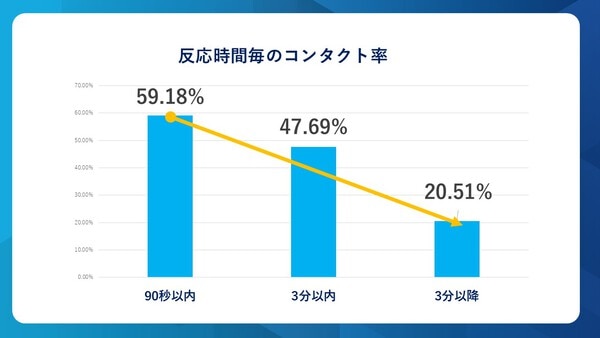

● スピード対応が重要(反応から24h以内が基本)

● 顧客の温度感を見極めるヒアリング力が必要

● MA(マーケティングオートメーション)ツールやCRMとの連携を前提に設計されることが多い

SDRはほかの手法と比較して商談化期間が短く、また確度も高いことが特徴ですが、顧客リストの収集が難しく、リストが枯渇してしまう問題は常について回ります。

なお、当社のインサイドセールスはSDRをメインに活動しており、今回の対象となるリードは日中の9時〜19時に獲得したリードです。リード獲得からコールを行なうまでに確認していることは、

①有効リード(アプローチするに値するリードか)

②過去商談などの接点の有無、接点有の場合はいつ・誰が・どんな会話をしているのか

この2点を確認して即コールを行ないました。ぜひ詳細をご確認ください。

BDR(Business Development Representative)型

BDRはアウトバウンド型や新規開拓型とも呼ばれています。いわば飛び込み営業で行われていたような訪問型の新規開拓を、電話/メール/手紙/DMなどを駆使して行う手法です。

● まだ自社との接点がないターゲット企業に対して、電話・メール・手紙などで仮説ベースのアプローチを実施

● 潜在ニーズを引き出し、初回面談や打ち合わせの設定を目指す

特徴:

● 仮説構築力とトーク設計力が問われる

● 顧客データベースや業界リサーチをもとにアプローチリストを自前で作成する場合も多い

● SDRと比べて成果が出るまでのリードタイムが長いが、商談の独占性は高い

公開されている企業一覧などを当たることで顧客リストを簡単に増やすことができるものの、やみくもに増やしても効果が上がるわけではありません。潜在ニーズのリサーチやターゲット企業の仮説策定など、有益な見込み顧客を見極めて収集する設計力が重要となります。

また、取引がない商談電話は受付の時点で断られることも多く、商談化までの障壁が多いことも特徴の一つです。

BDRについてより詳しく知りたい方は、こちらより無料で資料をダウンロードできます。

ハイブリッド型(SDR×BDR連携型)

ハイブリッド型は、SDRとBDRを組み合わせた手法です。

● SDRでリード対応を自動化・効率化しつつ、BDRで能動的に見込み客を創出する戦略

● BDRが創出したリードをMAに乗せ、SDRがナーチャリングする“リード循環型モデル”

特徴:

● SDRとBDR両方の視点からカスタマージャーニーを設計する必要がある

● SDRとBDR両方の利点を享受できる

● それぞれの業務に専門家が必要となり、人材不足に陥りがち

スタートアップや中小企業では分業できるほど人材を確保できないなどの理由で、SDR/BDRを分けず「インサイドセールス1名で対応」することが多いのも現状です。結果的に両方の機能が存在する場合もありますが、それは本来的なハイブリッド型とはいえません。

企業が成長フェーズに入ったり大企業になったりすると、リード件数が増え、MAを導入できるようになるため明確にSDR/BDRを分業する体制を構築するのが一般化してきます。これによりSDRとBDRがお互いに連携しながら成果を高めていくというのが本来的なハイブリッド型です。

ハイブリッド型は各業務に専門家が必要となるため、採用から育成にかけて短期的には人材不足に陥りやすいという特徴もあります。そのため、ある程度の規模をもつ企業や明確に高い費用対効果が見込める場合に取り入れるのがおすすめです。

なお国内ではBDRを設ける企業はまだ一部に限られ、SDR中心の体制が主流という傾向があります。

BDRは商談化までの期間が長くなる傾向があり短期間での成果が出にくく、早急にROI(投資対効果)を上げたい企業にとって導入しにくい側面があるためです。

加えて「訪問回数と信頼で受注する」といった既存顧客との関係を重視する旧来のスタイルが根強い営業部では、アウトバウンド型営業には馴染みがないというのも理由の一つです。

テレアポ型

SDRやBDRとは異なりますが、一定のトークスクリプトに従ってリストの番号に電話をかけ続けるというテレアポ型についても確認しておきましょう。

● リストに基づいてひたすら電話をかけ続ける方式。明確な課題仮説や顧客分類が存在しない場合に散発的に行われる

特徴:

● 広範囲にアプローチすることができる

● 人海戦術になりやすく、効率的に高い架電量を目指すことが成果につながりやすい

セールスやマーケティングの専門家である必要がないため、比較的人材を確保しやすい点が利点ですが、闇雲に荷電するだけでは成果につながらないことがあります。

簡単に開始できるという理由から、根強く国内企業で行われている手法であるともいえるでしょう。

成果が出るインサイドセールスの設計フレーム

インサイドセールスを単なる「反響対応」や「テレアポ」としてではなく、成果を生み出す営業機構として成立させるには、仕組みとしての設計の質がすべてを左右します。

なぜなら、営業活動の属人性を排除し、安定して商談化・受注に結びつけるには、誰が担当しても一定の結果が出せる“構造”が必要だからです。

具体的には、顧客セグメントの定義、アプローチのルール化、ナーチャリングの設計、評価指標の整備などをデータを元にして設計し、再現性を保つことが重要となります。

その後は、運用しながらボトルネックとなっている箇所を改善し、改善点をマニュアルに落とし込んで展開することで属人化を排しながら成果が上がる仕組みを定着させられます。

これらのインサイドセールスのフレームは体系的に設計する必要がありますが、SDRとBDRでは求められるスキル・設計・運用のすべてが異なります。だからこそ、同じKPIやアプローチで一括運用してしまうと、どちらかが形骸化する、または組織全体が非効率化するという事態になりかねません。

フレームを設計する前に、どのような設計要素があり、またどのように異なるのかをここで確認しておきましょう。

設計要素 | SDR(反響対応型) | BDR(新規開拓型) |

目的 | 顕在的な見込み顧客の商談化 | 潜在顧客の顕在化と面談設定 |

対象リード | 資料請求・セミナー参加・問い合わせ等 | 接点ゼロ/業種・属性からの仮説アプローチ |

主なチャネル | 電話/メール/MAステップ配信 | 架電/メール/DM/LinkedIn |

トーク設計 | ヒアリングテンプレート中心 | 仮説提示→共感→興味喚起 |

スコアリング軸 | 行動データ(開封・DL等)+属性 | セグメント別想定ニーズ+接触回数 |

KPI例 | ヒアリング完了数/商談化率 | 初回接触数/アポ化率 |

よくある失敗 | ナーチャリング遅れ・判断基準の属人化 | アプローチ仮説の浅さ・架電先の精度不足 |

成功要因 | 対応速度/MA連携/顧客温度の把握 | リスト精度/業界理解/スクリプト改善ループ |

特に注意すべきは、リードの温度感に応じたアプローチの設計と、フェーズごとの目標(KPI)の明確化です。

インサイドセールスは「1本でも多く電話をかければよい」という発想から脱し、いかに再現性と精度を担保するかが成果のカギとなります。

SDR(反響対応型)の運用設計と実践ポイント

SDRは、問い合わせや資料請求、ホワイトペーパーDLなど、何らかの形で自社に関心を示してくれたリードを対象に、商談機会へと導く役割を担います。顧客が「比較・検討」のフェーズにある場合も多いため、単なる一次対応ではなく、温度感を見極めた上での“育成(ナーチャリング)”が求められます。

本章では、成果を出すためのSDR運用の要点を、以下の4つの観点で整理します。

- 対象リードの判断と優先順位づけ

- タッチタイミングと初回接触ルール

- トークとヒアリング設計

- KPIとフィードバックループの設計

① 対象リードの判断と優先順位づけ

MAやCRMのスコアリング機能を活用し、「誰から対応すべきか」の優先度を明確にすることが重要です。

例えば、資料ダウンロード後に特定のページを複数回再訪問しているようなリードは、関心度が高いと判断し、即座に架電対象とするべきです。

特定の商材周辺の資料を集中的にダウンロードしていたり、その資料に関連したページを訪問しているリードも検討内容が明確であるため、早めに架電によるアプローチを開始したほうがいいでしょう。

このように、リードの行動履歴や属性情報に基づいてスコアを付与し、そのスコアに応じて優先順位を決定することで、限られたリソースを効果的に配分できます。

② タッチタイミングと初回接触ルール

問い合わせから24時間以内の接触が理想とされており、遅れるほど商談率は低下する傾向にあります。

初回の接触では、顧客の課題や疑問をヒアリングすることに重点を置き、自社サービスの提供価値を簡潔に伝える「ヒアリング8割+提供価値の一言」を意識しましょう。この段階で売り込みすぎると、顧客は警戒心を抱いてしまうためです。

③ トークとヒアリング設計

顧客の課題と現状、そして決裁構造を深く掘り下げるためのヒアリングシナリオを事前に用意することが不可欠です。

具体的な質問項目や、顧客の回答に応じた次の質問の流れなどを整理しておくことで、メンバーの誰が担当しても質の高いヒアリングができるようになります。

また決裁者不在の場合のフォローアップ方法や、他部署への紹介を促すトークスクリプトも準備しておくことで機会損失を防げます。

④ KPIとフィードバックループの設計

SDRの成果を測るKPIとして、架電件数、通話完了件数、ヒアリング完了率、商談化率などが挙げられます。これらの数値目標を設定し、定期的に進捗をモニタリングしましょう。

さらに、メンバー間で通話録音を振り返るミーティングを週に1回程度実施するのもおすすめです。

過去に起こった実際のやり取りや、それに対して自分ならばどうするかを想定しつつ話し合うことで、通常のロールプレイング以上のトークスクリプトの見直しと深掘りができます。

これを行うことで、個々のスキルアップだけでなくチーム全体のトークスクリプトやヒアリングスキルの改善につながり、改善スピードが格段に向上します。

BDR(新規開拓型)の運用設計と実践ポイント

BDRは、まだ自社との接点がない潜在顧客に対して、仮説をもとにアプローチを仕掛け、商談のきっかけを創出する役割を担います。受け身ではなく能動的に需要を掘り起こす必要があるため、戦略的な準備と継続的な改善が不可欠です。

以下に成果を出すためのBDR運用の実践ポイントを4つ挙げたので、それぞれの観点で整理していきましょう。

- ターゲット企業の定義とリスト設計

- 仮説構築とアプローチ戦略

- トークと初回接触の工夫

- KPI管理と改善サイクル

① ターゲット企業の定義とリスト設計

自社のサービスや製品が最も価値を提供できるペルソナに合致する企業群を、「業種×規模×職種」などの軸で具体的に定義しましょう。

例えば、「従業員50名以上の製造業で、経理部門の責任者」や「従業員100名以上のSaaS企業の人事責任者」といった具体的なターゲット像を設定します。

CRMに蓄積された過去の商談化しやすい条件をもとに、類似する企業を抽出することでより精度の高いアプローチリストを作成できます。商業・法人登記などの公共データベースや企業SNSの活用も、リスト作成において非常に有効です。

参考:法務局「商業・法人登記」

② 仮説構築とアプローチ戦略

ターゲット企業が抱える課題と自社サービスの価値が交わる点で、具体的な仮説を設計します。

例えば、「インボイス制度への対応に追われている中小企業の経理担当者向け」といった、顧客が「困っていそうな背景」を明確にすることで、アプローチの刺さり方が変わります。

同一業界に対しては、トークやメール文面をテンプレート化し、効果測定を繰り返しながら改善を続けることで、より効果的なアプローチ戦略を構築できます。

③ トークと初回接触の工夫

トークの冒頭では、「目的の明示×課題想起」を意識し、一方的な説明にならないよう質問で返すことが効果的です。

担当者につながらない場合の対応スクリプトや、受付を突破するためのトークスクリプトも事前に準備しておくことで、アプローチの成功率を高められます。

メールやDM、手紙、LinkedInメッセージなど、マルチチャネルでの接触を設計することで顧客の心理的ハードルを下げ、アポイントメント獲得につながりやすくなります。

④ KPI管理と改善サイクル

BDRの指標例として、リスト精度(反応率)、架電数、通電率、アポイント獲得数、商談化率などが挙げられます。これらの指標を細かく管理し、定期的に分析することで、アプローチのどの段階に課題があるのかを特定できます。

特に、面談獲得後のヒアリング内容から「どの仮説が当たったか/外れたか」をフィールドセールスからフィードバックをもらうことが有効です。そのフィードバックを取り入れながら次の「① ターゲット企業の定義とリスト設計」や「② 仮説構築とアプローチ戦略」を行うことで、継続的な改善と成果向上につながります。

インサイドセールスでよくある失敗パターンと改善策

インサイドセールスを導入しても成果につながらない企業には、いくつか共通した“つまずきポイント”があります。ここでは代表的な失敗パターンとその背景、改善の方向性を整理します。

● 失敗1:質の高いリードを商談化できない

● 失敗2:トークや運用が属人化し、成果にばらつきが出る

● 失敗3:成果が出たリードの“型”が蓄積されない

● 失敗4:他部門と連携できず、引き渡しやリード活用が滞る

失敗1:質の高いリードを商談化できない

インサイドセールスにおける一般的な課題の一つが、商談につながる「質の高い見込み顧客(リード)」を見極められないことです。これは、どのようなリードが自社にとって価値があり、商談につながりやすいのかというノウハウが社内に不足しているために起こります。結果として、購買意欲の低いリードにアプローチしてしまい、非効率な営業活動に陥ってしまうのです。

改善策:

MA・CRMと連携し、見込み顧客の行動データや属性に基づいた“確度優先順位”の設計を徹底しましょう。商談化の基準を明確にし、インサイドセールスとフィールドセールス間の連携を強化することで、「せっかく渡した商談なのに、なかなか受注につながらない」といった問題を防げます。

デマンドジェネレーションの段階分けを適切に行い、リード評価の指標を設けることで、勘や感覚に依存しない効率的な活動が可能になります。質の高い顧客リストを作るための情報収集方法として、SNSや業界イベント、既存顧客からの紹介、公共データベースの活用なども有効です。

失敗2:トークや運用が属人化し成果にばらつきが出る

営業手法やトークスクリプト、対応方針が標準化されておらず、個々の担当者の「勘」や「経験」に成果が依存してしまうことがあります。

情報共有が不十分なため、成功事例や顧客からの貴重なフィードバックが組織のナレッジとして蓄積・活用されず、結果として再現性の低い営業活動に陥ってしまっているのです。

数値が示されても、見る人によって解釈が異なったり、客観的な評価が難しくなるため、成果を上げるノウハウが共有されにくく、メンバー間の成果に大きな差が生まれてしまっている状態といえるでしょう。

改善策:

まずトークテンプレートの作成や営業フローの標準化が挙げられます。誰が担当しても一定の品質を保てる「型」を構築することで、個人の能力に左右されない安定した成果を目指せます。

また、定期的な通話振り返りを行うことで、成功パターンや改善点をチーム全体で共有し、実践的なスキルアップを促すことが重要です。さらに、顧客からの反応パターンを蓄積し、それに基づいたトークやアプローチの最適化を図ることで、より効率的で効果的な運用が可能になります。

失敗3:成果が出たリードの“型”が蓄積されない

多くの企業では、ヒアリング情報が営業日報や個人のメモにとどまり、組織知として十分に活用されていないという課題を抱えています。

この状態が続くと、何が「良いリード」で、どのようなアプローチが商談につながりやすいのかという知見が個人の経験に依存してしまい、チーム全体での成長が阻害されます。結果として新しいメンバーが成果を出すまでに時間がかかったり、特定の担当者が不在になるとパフォーマンスが低下したりする「属人化」のリスクも高まります。

改善策:

CRMツールを使って商談化に成功したリードのヒアリング情報を記録として残すだけでなく、その成功パターンを構造化して類似条件を抽出して再設計に活用します。

例えば、顧客の業界、企業規模、抱えていた具体的な課題、導入を決定した背景、決裁プロセスなどを詳細かつ統一されたフォーマットで入力することで、後から分析しやすいデータとして蓄積できます。

これにより個人の経験則に頼らず、データに基づいて成果が出たリードの“型”を作ることができるようになるでしょう。

失敗4:他部門と連携できず引き渡しやリード活用が滞る

インサイドセールスの失敗は、他部門との連携不足に起因することが多々あります。マーケティング・フィールドセールスとインサイドセールスの役割分担やSLA(Service Level Agreement)が曖昧であるため、商談化につながらないという課題はよく耳にします。

改善策:

マーケティング部門、インサイドセールス部門、フィールドセールス部門間で、リードの定義、引き渡し基準、そして各部門の役割分担を明確にするSLAを策定しましょう。

例えば、インサイドセールスがフィールドセールスに引き渡す商談の「質」を具体的に数値化し、共通認識を持つことが重要です。また、フィールドセールスからインサイドセールスへのフィードバック体制を構築し、商談の成否や顧客からのフィードバックを共有することで、インサイドセールスのトークスクリプトや商談化の質の改善に活かせます。各部門が共通の目標を持ち、評価軸を連動させることで、部門間の協力体制を築き、スムーズな連携が可能になります。

インサイドセールスの成果を左右するのは「型」と「仕組み」

ここまで見てきたように、インサイドセールスは単なる手法やテンプレートではなく、「誰がやっても成果が出る」ための構造設計と運用改善の仕組み化が何よりも重要です。

● SDR/BDRの役割とKPIは明確に分け、混在運用を避ける

● 顧客行動に応じたスコアリングとナーチャリング設計を行う

● 属人化を防ぐためのスクリプト・トーク・対応フローを標準化する

● 部門を横断した連携とフィードバックループを整える

これらを“なんとなく”で進めるのではなく、きちんと設計し、改善可能な仕組みとして回していくことが、成果を生むインサイドセールスの本質です。

私たちエンSXは、表面的なアプローチ改善ではなく、「営業を仕組みとして再構築する」ことに徹底的にこだわった支援を提供します。

エンSXが提供するのは、“部分最適”ではなく“営業構造の再設計”です

支援領域 | 概要 |

インサイドセールス戦略設計 | SDR/BDR体制の構築、リード定義、役割分担の明確化 |

スクリプト・運用改善 | トークスクリプトや対応の検証、標準化 |

スコアリング/MA連携支援 | 見込み顧客/商談化の定義設計、スコア設計と営業判断基準の明確化 |

CRM/SFA活用支援 | 商談化ナレッジや勝ちパターンの蓄積、営業活動の標準化 |

部門間連携とKPI構造設計 | 部門間の連携構造と評価指標の構築支援 |

こんな企業におすすめです

● SDR/BDR体制を立ち上げたが、うまく運用されていない

● MAやCRMを導入したが、仕組みとして活かせていない

● トークや商談内容が人によってまちまちで、成果が安定しない

● 仕組み化やKPI設計を任せられる専門パートナーがいない

エンSXはエングループが蓄積してきたアセットを活用できるからこそ、戦略立案から実行、受注に至るまでの営業プロセスすべてを支援できます。

「やり方」ではなく、「型」と「仕組み」を社内に残す、それがエンSXの支援コンセプトです。