リードジェネレーションとは?施策の効果を高める3つのポイント

リードジェネレーションを行う際、なんとなく「他社もやっているから」「これまでもやってきたから」 という場当たり的な理由で手法を選んでいませんか?どのようなリード(見込み客)情報を獲得したいかによって、有効な手法も違えば、成果を出すための方法やコストも変わってきます。

本記事では、これからマーケティング活動に取り組もうとしている方や多くのリードを獲得したいと考えている方に向け、リードジェネレーションについてご紹介します。

▼資料で分かりやすくまとめたものはコチラ

目次[非表示]

リードジェネレーションとは?

リードジェネレーションとは、将来のお客様となるリード(見込み客)の情報を獲得するための一連の活動のことを指します。BtoBマーケティングにおいては重要な取り組みの一つです。

リード(見込み客)とは、不特定多数の人を指すのではなく、自社の商品やサービスに興味を持ってくれた、将来的に商談につながる可能性のある顧客を指します。もっと言えば、その方々の連絡先(電話番号やメールアドレス)の情報のことを指しています。

例えば、過去にお問い合わせや資料ダウンロードをしてくれた方の情報や、名刺交換などで何らかの接点を持った個人や企業の情報がリード(見込み客)にあたります。

マーケティング活動を行う上で、対象が広範囲にわたるBtoC向けの商品やサービスを扱っている場合であれば、マスマーケティングによって不特定多数にアプローチする手法も効果的です。しかし、法人を対象にしたBtoB向けの商品やサービスを扱っている場合には、あらかじめ十分な数のアプローチ先を確保しておいた方が、効率良くマーケティング活動が展開できます。

このように、リードジェネレーションは、マーケティングのスタートラインであると同時に、事業を継続的に成長させていく上で重要な取り組みになります。アプローチ先となる見込み客のリストを未だ十分に確保できていない事業(創業期のスタートアップや新規事業)において特に重要視されます。

リードジェネレーションとリードナーチャリングの違い

<監修コメント>

リードジェネレーションとリードナーチャリングの違いを正しく理解することは、営業とマーケティングの連携精度を高め、効率的な商談化プロセスを実現するうえで極めて重要です。リードジェネレーションは見込み顧客との新たな接点を創出する取り組みであり、広告、セミナー、展示会、オウンドメディアなどの施策を通じて認知段階のリードを集める役割を担います。一方、リードナーチャリングは獲得したリードと継続的な接点を保ちつつ、段階的に購買意欲を引き上げていくプロセスです。メール施策やホワイトペーパー、スコアリングなどを通じて信頼関係を構築し、商談の可能性を高めていきます。このように両者は明確に機能が異なりますが、現場では混同されやすいため、役割の違いと連携の流れをあらかじめ設計しておく必要があります。全体の戦略設計においても、「新規を集める仕組み」と「育てて商談化する仕組み」を分けて捉え、それぞれに適した運用体制を整備することが成果を大きく左右するポイントになります。

リードジェネレーションと混同されることの多いマーケティング用語にリードナーチャリングがあります。リードジェネレーション(lead generation)とリードナーチャリング(lead nurturing)は、商談を増やすための活動という点では同じですが、和訳すると「見込み客の獲得」と「見込み客の育成」となるように、マーケティング活動においては区別されています。

リードジェネレーションとは、商談につながるリードを0から獲得してくることです。具体的には、WebサイトやSNSの運営、広告出稿、セミナー開催など様々な手法があります。すぐに商談につながるリードを獲得できることもあるでしょう。しかし、BtoBの場合、お客さまが興味を持ってくれたとしても、すぐに具体的な検討が可能なタイミングにあるとは限りません。

そのため、リードジェネレーションで獲得したリードを商談につながるタイミングまで継続的にフォローし、関係を築いていくための取り組みがリードナーチャリングなのです。

リードジェネレーションとリードナーチャリングは、言い換えれば、見込み客のリストを獲得してくるための取り組みと、見込み客のリストに記載されている企業や個人に対してフォローアップするための取り組みという違いがあります。

ただし、リードナーチャリングは見込み客のリストがなければ実施が難しいことからもわかるように、マーケティング活動の入り口はリードジェネレーションです。リードジェネレーションの段階で良質なリードが獲得できると、リードナーチャリングやその後の商談(営業活動)の効率が大きく向上します。

マーケティングのプロセス(ファネル)の全体像

リードジェネレーションはマーケティング活動の入り口になると述べましたが、正しく理解するためにマーケティングのプロセス(ファネル)の全体像について認識しておく必要があります。ファネルの上段から解説します。

リードジェネレーション(リード獲得)

リードジェネレーションは前述したとおり、自社の商品やサービスに興味を持ってくれた、将来的に商談につながる可能性のあるリードを獲得するための一連の取り組みです。

特に創業期のスタートアップや新規事業のように保有しているリード数が不十分な場合、一から新しく集めて行かなければなりません。リードジェネレーションは事業を継続して成長させていくためには欠かせない取り組みです。

リードマネジメント(リード管理)

リードマネジメントとは、獲得したリードを管理し、マーケティング活動に活用できるようにしておくことです。自社にとっての見込み客の条件に合うリードがどのくらいあるのか、常に把握できるように管理しておきましょう。

この際に、自社にとっての見込み客の条件に合わないリードは管理対象から外す、競合に所属している担当者の情報もフォロー対象から外す、などといった判断を行うことも大切です。

リード情報を管理して活用するためには、顧客管理システムを導入することをおすすめします。

リードナーチャリング(リード育成)

リードナーチャリングは前述したとおり、リードジェネレーションで獲得したリードを商談につながるタイミングまで継続的にフォローし、関係を築いていくための取り組みになります。

自社製品やサービスへの購買意欲を高め、将来的に購入してもらうために、ノウハウや活用事例など、お客さまのニーズにあった情報を定期的に提供していくことをおすすめします。

ただし、闇雲に情報を提供するだけでは、期待する反応を引き出すことはできません。どのようなお客さまに対してどのような情報を提供しどのような反応を引き出したいのかを整理することが大切です。整理の際には、ペルソナやカスタマージャーニーを作成することも有効です。

▶記事:インサイドセールスにおけるリードナーチャリングとは?すぐに分かるメリットや実践方法!

リードクオリフィケーション(リード選別)

リードクオリフィケーションとは、営業部門に引き継ぐために必要となる、見込み客の絞り込みのことを指します。リードクオリフィケーションの基準をあらかじめ決めておき、マーケティング部門と営業部門が連携するためのルールづくりをしておきましょう。

リードクオリフィケーションの基準を定めるにあたり、唯一の正解はありません。そのため「決める」という意識を持つことがとても重要です。また、定めた基準を可視化するためにBANT条件を確認する仕組みをつくったり、MAのスコアリングを活用したりすることもおすすめです。

このように、マーケティングのプロセス(ファネル)は、リードジェネレーションから始まり、リードマネジメント→リードナーチャリング→リードクオリフィケーション→商談と推移していきます。これら一連の活動は「デマンドジェネレーション(営業案件の創出)」と呼ばれます。より受注確度の高い見込み顧客を営業部門へ創出することが目的です。

受注数を最大化するためには、マーケティングのプロセス(ファネル)を整備し、プロセスの上流から流れてくるリードの流れを最大化することと、リードの漏れ(離脱)を最小限に抑えることが大切になります。その入口となるリードジェネレーション活動は、その後のマーケティング成果に大きく影響することが理解できたはずです。

資料で実践的なヒントをチェック

リードジェネレーションの重要性や全体像を理解した今、次に気になるのは「具体的にどう進めていけばいいのか」「成果につながる施策をどう選べばいいのか」といった実践面ではないでしょうか。

そんな疑問に応えるためにおすすめしたいのが、こちらの資料『リードを創出するリードジェネレーション』です。リード獲得の取り組みをこれから始める方はもちろん、すでに施策を行っている方にも役立つヒントが詰まっています。社内での検討材料としてもご活用いただけます。

👉 『リードを創出するリードジェネレーション』資料はこちら

https://sales.en-sx.com/downloadlist/leadgeneration

リードジェネレーション施策の効果を高めるコツ

<監修コメント>

リードジェネレーション施策の効果を最大化するためには、単にリード数を増やすことに注力するのではなく、「質」と「転換率」に着目した設計が求められます。まず必要なのは、施策ごとの成果指標を明確に定義し、獲得したリードがどの程度ナーチャリング→商談化→成約へとつながっているかを可視化する仕組みの整備です。その上で、コンテンツやチャネルの分析を行い、商談や受注につながりやすい経路を重点的に強化するアプローチが効果的です。また、リード獲得直後の対応スピードやスコアリング基準の設定も、商談化率に大きな影響を与える要素です。初期段階でのアクションを即座に行える体制を整え、ホットリードを逃さない設計にしておくことが、成果を左右する分岐点になります。さらに、営業・マーケティング部門間での情報共有を定例化し、施策改善のPDCAを回す文化を定着させることで、リードジェネレーションは短期的な獲得手段ではなく、中長期で成果を生む基盤へと進化します。

3つのMの整合性を検証する

一つ目のコツは、3つのMの整合性を検証することです。3つのMとは、マーケティングを考える上で必要不可欠な3つの要素、Market(市場、顧客)・Message(伝えたいこと)・Media(手段、媒体)の頭文字を表した言葉です。

Market(市場、顧客)・Message(伝えたいこと)・Media(手段、媒体)とは、言い換えれば「誰に」「何を」「どのように」ということです。リードジェネレーション施策の効果を高めるためには、3つのMの適切な組合せ、そして整合性を検証することが大切です。

CPL/CPAを検証する

二つ目のコツは、CPL・CPAを検証することです。CPLとはリード1件を獲得するためにかかる費用のことです。CPL はCost Per Leadの略語で日本語訳にするとリード獲得単価となります。

CPAとはコンバージョン1件を獲得するためにかかる費用のことです。CPAはCost Per Acquisitionの略語で日本語訳にすると顧客獲得単価となります。ここでいうコンバージョンとは、マーケティング施策における目標のことです。そのため、マーケティング施策の目標の置き方によって新規顧客獲得数、お問い合わせの数、資料請求の数など、コンバージョンが表す内容が変化します。

リードジェネレーション施策の効果を高めるためには、CPL・CPAが共に低く抑えられるMarket(市場、顧客)・Message(伝えたいこと)・Media(手段、媒体)の組み合わせを検証し、効果を改善するためのPDCAを回していくことが大切です。

少ないリード獲得単価、顧客獲得単価を実現することができれば、同じ費用でもより多くのリード獲得が見込めるようになります。

受注率・LTVを検証する

三つ目のコツは、受注率とLTVを検証することです。LTVとはLife Time Valueの略語で日本語訳すると顧客生涯価値となります。顧客生涯価値とは、顧客が自社の商品やサービスを生涯でどのくらい購入してくれたかを数値で表したものになります。

先に説明したCPL・CPAはとても大切なのですが、マーケティング施策の目標の置き方次第によってコンバージョンが表す内容が変化するため、マーケティング部門の追っているKPIのみが反映されがちです。そのため、CPL・CPAは低く抑えられているけれども実際には受注率が低い、あるいは受注してもLTVが上がらない、というケースが発生することがあります。

事業としての目標達成や成長を考えたときには、受注数の拡大による新規顧客開拓やLTVの向上による収益性の向上が大切です。受注率×LTVを検証し、受注率×LTVの高いセグメントを把握できるように努めましょう。

受注率×LTVの高いセグメントが把握できれば、リードジェネレーションを実施する際にもそのセグメントに向けてアプローチを集中することをおすすめします。結果の出るセグメントから逆算してアプローチすることにより、リードジェネレーションの効果も最大化されることになります。

そうすれば、受注に繋がりやすいリードが獲得できることはもとより、リードジェネレーションの費用対効果、そしてマーケティングのプロセス(ファネル)の全体の費用対効果の改善につながり、限られた経営資源(ヒト・モノ・カネ・時間)で最大の付加価値を発揮できるようになります。

まとめ:成果に直結する施策設計

本記事では、リードジェネレーションの基本から、施策の効果を高める具体的な方法までを体系的に解説しました。

「とりあえず施策を打つ」では成果に繋がらず、手法と指標の設計が不十分なまま進めてしまうケースも少なくありません。だからこそ、マーケティング全体のプロセスを理解した上で、成果につながる“構造設計”が重要になります。費用対効果と継続性を両立する仕組みが、リード獲得の成否を分けるのです。

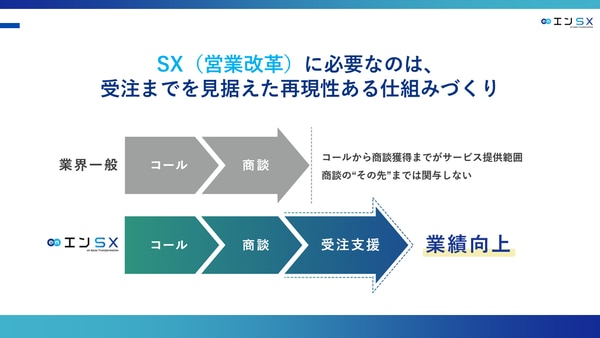

“獲得して終わり”にしない営業設計

「何をやるか」ではなく「どう設計するか」が、リードジェネレーションの成果を左右します。

エンSXは、リード創出を継続可能にする構造支援、人材支援、再現性ある運用で“成果が出る仕組み”を提供します。

ターゲティングから実行体制まで、一気通貫で支援します。

支援領域 |

支援内容の例 |

再現性を高める仕組み化 |

営業立ち上げ支援 |

SDR・BDR体制の構築 |

スクリプト/管理設計の標準化 |

内製化支援 |

業務フロー・ツール設計 |

属人化しないオペレーション整備 |

代行・運用支援 |

現場での実行代行 |

KPI連動型で継続改善 |

👉 成果が出るインサイドセールスを始めたい方は、まずはこちらの資料をご覧ください。

インサイドセールス支援サービス資料(無料DL)