インサイドセールスの導入率は?導入する5つのメリットを紹介

デジタル化が進む現代では、非対面式の営業方法であるインサイドセールスが企業で取り入れられています。

パソコンとインターネットを接続できる環境があれば実施できるため、場所にとらわれず営業活動ができます。

しかし、インサイドセールスがすべての企業に適しているわけではありません。

自社で取り入れる価値があるかを見極めるためには、インサイドセールスの概要と導入メリットを知ることが大切です。

担当者のなかには、「インサイドセールスの導入を検討している」「現在の導入率や導入するメリットについて知りたい」と考えている方もいるのではないでしょうか。

この記事では、インサイドセールスの概要や導入率、導入するメリットについて詳しく解説します。

目次[非表示]

インサイドセールスとは

インサイドセールスは内勤営業とも呼ばれ、メールや電話、オンラインツールなどを使って見込み顧客にアプローチする営業方法です。

顧客に対してヒアリングを行い、顧客自身が気づいていなかった課題を顕在化することを目的としており、リードナーチャリング(見込み顧客の育成)を行うことで、検討段階の移行を促します。

また、企業に問い合わせがあった際は、即座にアプローチをかける一方で、やりとりの記録や顧客情報などのデータを管理するケースも少なくありません。

デジタル化が進む現代では、商談をオンライン上で行うことが一般的になっているため、インサイドセールスが商談を担当する場合もあります。

これまでの営業活動は、顧客の発掘から商談獲得、クロージングまで、担当者一人が行うことが当たり前でした。

しかし、インサイドセールスでは会社にいながら営業活動ができるだけではなく、フェーズごとに担当者を設けられます。

外勤営業であるフィールドセールスの担当者と役割を分けることで、より効率的な営業活動ができます。

インサイドセールスでは、顧客の状態を正確に把握し、コミュニケーションを取るタイミングを図ることが重要です。

インサイドセールスの導入率

<監修コメント>

インサイドセールスは、SaaS業界を中心に導入が加速してきましたが、2025年現在では「導入すべきかどうか」ではなく、「どう設計し、どこまで機能させられているか」が問われるフェーズに移行しています。かつては営業効率化やコスト削減を主目的に導入されることが多くありましたが、現在では、購買プロセスが複雑化する中で、顧客に伴走しながら提案価値を高める“コト売り”の要となる存在として期待されています。実際、フィールドセールスと切り分けた専門部隊として、インサイドセールスを戦略的に位置付ける企業が増えていますが、一方でテレアポ部門の延長線で止まっているケースも少なくありません。成果につなげるには、営業プロセス全体の再設計やセールスイネーブルメントとの連携、KPIの見直しなどが不可欠です。担い手の人材もまだまだ限られているため、導入率が上がっているからといって成果が伴うとは限らないという現状も理解しておくべきでしょう。形だけでなく、実装・運用の精度こそが、これからの競争優位を左右します。

HubSpot Japanが2019年に実施した『日本の営業に関する意識・実態調査』によると、インサイドセールスの導入率が30%を超える欧米に比べ、日本の導入率は約12%となっています。

日本では主に、先進的な取り組みを好む企業が導入していると考えられ、広く浸透するまで時間がかかることが予想されます。

しかし、インサイドセールスを知っているという経営者のうち約35%以上が1年以内の導入を予定していると回答していることから、国内の導入率は今後上昇していく可能性があります。

インサイドセールスの導入メリット

<監修コメント>

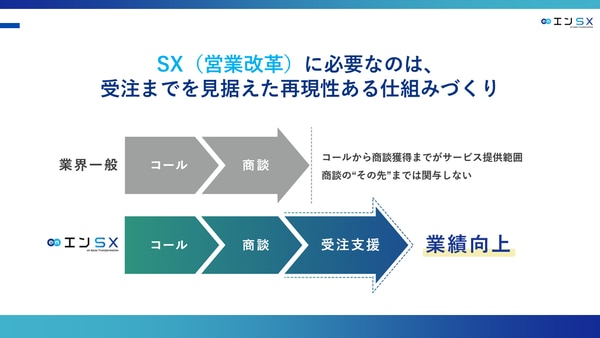

インサイドセールスの導入によるメリットは、単なる営業効率化やコスト削減にとどまりません。最も大きな変化は、営業活動のプロセスがより可視化され、再現性のある仕組みに変わることです。SFAやCRMと連携することで、案件の進捗や顧客の温度感をデータで把握できるようになり、売上の予測やリソース配分も的確になります。また、地理的な制約を受けない点も大きな利点です。地方在住の優秀な人材の登用や、多拠点展開企業の営業活動統一など、従来の対面営業では難しかった取り組みが可能になります。加えて、人材不足が深刻化する中で、限られたリソースを最大限に活かす手段として、インサイドセールスは非常に有効です。業務を分業化し、フィールドセールスとの連携体制を築くことで、営業組織全体の生産性は格段に向上します。営業を属人化から脱却させ、仕組みで回すための起点として、インサイドセールスは今後ますます重要な役割を担うでしょう。

インサイドセールスを導入することで、企業にさまざまなメリットをもたらします。

自社でインサイドセールスを取り入れる価値があるかを見極めるためには、メリットを把握しておくことが大切です。

ここでは、インサイドセールスを導入するメリットを5つ紹介します。

①営業の生産性向上につながる

インサイドセールスは主に電話やメール、オンラインツールを活用して顧客にアプローチするため、担当者は基本的に社内・リモート環境下で営業活動ができます。

通常、移動などの往復にかかる時間を、大幅に削減でき、営業にかかる工数を減らすことができます。

そのため、一人あたりの商談数を飛躍させることができます。また、効率的に顧客へアプローチができ、営業の生産性も向上させることが可能です。

②人材不足を解消できる

インサイドセールスは、担当者一人が1日でアプローチできる顧客数が多いことから、少人数でも営業活動を行えます。

新たな人材を採用するための手間や時間がかからないため、人材不足を懸念する企業でも営業を回すことが可能です。

立ち上げて間もない部署やリソースが不足している部署などで、インサイドセールスは役立ちます。

③場所にとらわれない

インサイドセールスは電話やメール、オンラインツールを活用して顧客にアプローチするため、担当者は移動する必要がありません。

非対面で営業活動ができるため、場所にとらわれない働き方を実現できます。

介護や子育てなど、労働時間に制限がある従業員の労働力を活かせると同時に、テレワークの普及にも有用です。

④コスト削減できる

これまでの訪問営業や飛び込み営業は、顧客のニーズに関する情報が不足した状態で行われていたため、何度も足を運ぶことが一般的でした。

成約に至らなかった場合は、移動や出張にかかったコストがすべて水の泡となり、企業にとっても負担となります。

インサイドセールスは基本的に社内で営業活動を完結できるため、移動や出張に伴うコストがかかりません。

コスト削減によって浮いた予算を別の事業に充てることもできるため、経営の安定化を図ることが可能です。

また、インサイドセールスは業務を標準化しやすいため、人材育成にかかるコストも抑えられます。

⑤売り上げの予想が立てやすくなる

インサイドセールスは、マーケティングオートメーションツール(MA)や営業支援ツール(SFA)などを活用すれば、営業活動の記録を確認できます。

それぞれのツールを連携させ、営業業務全体の可視化を図れば、見込み顧客の把握から育成、成約に至るまでの一連の流れをデータで分析することが可能です。

そのため、売り上げの予想が立てやすくなり、企業の安定した運営を実現しやすくなります。

実践的なKPI設定でインサイドセールスをさらに効果的に

インサイドセールスを成功に導くためには、効果的なKPI(重要業績評価指標)を設定し、営業活動を戦略的に進めることが大切です。KPIを明確にすることで、目標達成に向けての進捗を可視化し、チームのモチベーションを維持しつつ成果を最大化できます。

より実践的なアプローチを学ぶために、以下の資料が非常に役立ちます。インサイドセールスのKPI設定に関するガイドを無料でダウンロードできますので、ぜひ活用してみてください。

▶インサイドセールスのKPI設定に関する資料をダウンロード

まとめ :インサイドセールス導入のメリットと課題

インサイドセールスは、リモート営業や効率的な商談活動が可能な営業方法です。特に、営業の生産性向上や人材不足解消、コスト削減などのメリットが多く、これらが導入を後押ししています。

しかし、導入率が依然として低い日本では、導入の検討において課題を感じている企業も少なくありません。

これらの課題を克服するためには、インサイドセールスの効果を最大化する“仕組み化”が不可欠です。営業活動を効率化するだけでなく、その後の運用が持続的な成果につながる仕組み作りが鍵となります。

成果につながる仕組みづくりで、営業組織を強化

インサイドセールスを単なる導入に終わらせず、組織に定着させるためには、構造設計と運用の仕組み化が重要です。

エンSXセールスでは、営業の構造設計から運用支援、人材の再現性を高めるためのノウハウを提供しています。これにより、継続的に成果を生み出す営業組織を構築します。

支援領域 | 支援内容の例 | 再現性を高める仕組み化 |

営業立ち上げ支援 | SDR・BDR体制の構築 | スクリプト/管理設計の標準化 |

内製化支援 | 業務フロー・ツール設計 | 属人化しないオペレーション整備 |

代行・運用支援 | 現場での実行代行 | KPI連動型で継続改善 |

👉 成果が出るインサイドセールスを始めたい方は、まずはこちらの資料をご覧ください。

インサイドセールス支援サービス資料(無料DL)