本当の意味での「IS⇔MK連携」を。

ただ、この2つのポジションの関係性における課題として、

・マーケターはただリードをインサイドセールスに送り、

・インサイドセールスはただそこから商談を獲得狙う「だけ」になる。

それによって、せっかくチームとして営業活動をしているにも関わらず、営業プロセスの進化が中々進まない、というお声を非常によくいただきます。

今回の記事では、主にインサイドセールスの目線から、「商談を獲得する」という役割を全うしつつ、どのような付加価値を創りだせば、マーケティング活動をはじめとする社内の営業プロセスに+aを作り出せるのかを、お話ししていこうと思います。

エンSX株式会社 アカウントマネージャー

エン株式会社(前身:エン・ジャパン株式会社)へ新卒入社。法人営業としてキャリアをスタートし、インハウスのインサイドセールス(SDR/BDR)組織の立ち上げに参画。

チームリーダーとして100名を超えるメンバーをマネジメントした後、現在は様々な企業のSDR組織立ち上げに従事している。

写真は愛猫。

マーケターがインサイドセールスに求めるもの

では、まずはマーケター目線で、インサイドセールスという役割、あるいはセールス組織全体に求めている価値を記載します。

結論は、「自分が作り出したリードの中で、イケてるリードはどれなのか」を把握することです。

多くのマーケターの皆様とお仕事をさせていただく中で、普遍的に求められている部分はほぼこちらです。

色々なマーケティングチャネル、導線、コピーを世に出す中で、

どれが刺さっていて、どれが継続して投資する価値があるのか。

マーケターがこのインプットを行えないと、例えば商談が獲得できない理由は、リードの質が悪いからなのか、インサイドセールスのコールが悪いからなのか、判断ができず、適切な意思決定ができないのです。

しかし、とても重要なポイントとして、マーケターは直接顧客とコミュニケーションを取ることが無いので、この観点をインプットする機会がとても限られます。 よって、ある意味「手探り」な状態で進めるしかなくなってしまうのです。

「キーマン接触」と「商談獲得」の間にKPIを

前置きが長くなりましたが、このような状況を打開するために、インサイドセールスが取るべき最初のアクションとは何でしょうか。

結論としては、「リードの品質を判定するKPIを設ける」ことです。

非常に重要なポイントなので、順を追って詳細に解説します。

例として、おそらく最も汎用性が高いのは「課題の有無」です。

キーマンに接触をした際に、「○○という課題はございますか?」とヒアリングを行ってから商談打診をする形ですね。

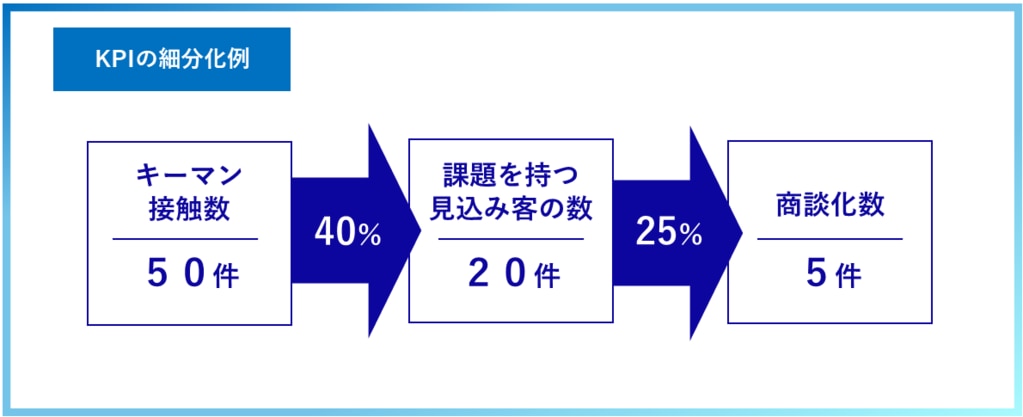

ここでは、実際のKPIを下記で仮置きしてみます。

・キーマン接触数:50件

・その中で、プロダクトが刺したい課題を持っている見込み客の数:20件

・その見込み客の中で、商談化できた数:5件

この場合、ただ商談獲得率を10%とするのではなく、

①課題有り率:40%

②課題有り→商談獲得率:25%

と計測します。

これだけだと「何の意味があるんだ」と思われるかもしれません。

次に、この計測の仕方にどのような利点があるのかお伝えします。

KPIを細分化するメリット

この運用にはいくつかメリットがあります。

1つは「商談獲得ができない/できる背景」の解像度が上がる点。

もう1つは、「チャネルごとの品質評価ができる」点です。

1点目に関してですが、前述の例でこのような歩留まりを計測した場合

ーーーーーーーーーーーー

①課題有り率:40%

②課題有り→商談獲得率:25%

ーーーーーーーーーーーー

①が「全リード平均」より高ければ、マーケターは、

「課題を持っている顧客を集められている」=「品質のいいリードを集められている」という整理が可能になります。

この場合、インサイドセールス自身が、どうこの高品質リード群を攻略するかに舵を切るべきでしょう。

一方で、「①が低い」かつ「②が全リード平均より高い」場合は、インサイドセールスが、「アポイント取得が難しいリードから商談獲得ができている」という一つの証明になります。

このように、何となくの空気感でしか捉えることができない「成果」に説得力を持たせることが可能です。

続いて、2点目の、「チャネルごとの品質評価ができる」点についてです。

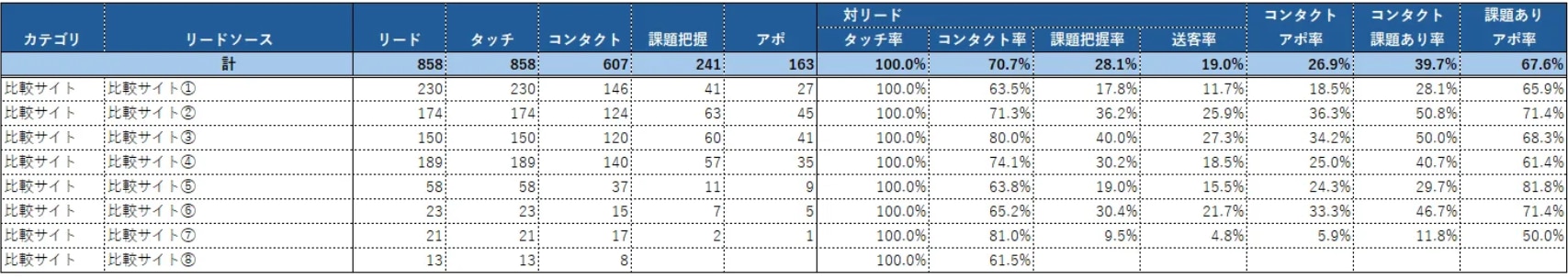

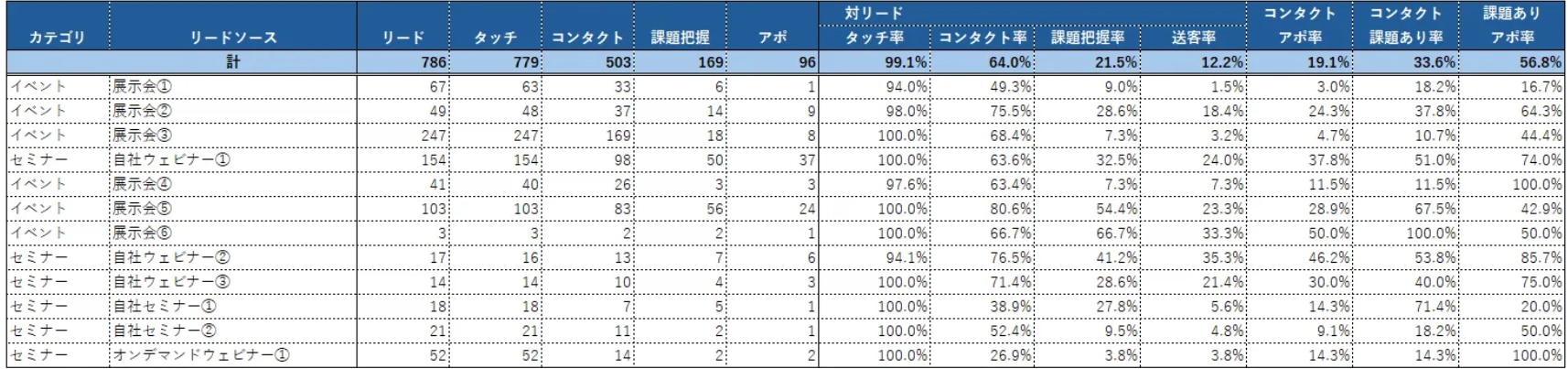

実運用としては、同様の計測を複数のチャネルで行っていくことになると思います。

すると、

「Aというチャネルに比べてBは課題有り率が低い」

「Cというチャネルに比べてDは課題有り→商談獲得率が低い」

といったアウトプットが生まれ、その差がチャネル後ごとにグラデーションとして現れます。

そうすることで、自分たちが作っているリードの品質を見比べた際に、どの部分が患部で、どこを改善すればPLが向上するのかを、より明確に理解し、意思決定に活かすことができるようになります。

実例

では、実際の案件事例から、どのような効用があるのか見ていきましょう。

A社は、東京都にあるとある広告系の企業です。

展示会/広告/比較サイトなど、かなり広めにチャネル展開をしていましたが、社員のリソースをオーガニック系のリードに割いており、その他のリードは手が空いているときに対応する、といった状態でした。

弊社がSDRとしての支援を開始し、ある程度リソースの課題は回復、商談件数は増加したものの、

今度はFS側より、「受注に繋がる良いリードを送ってほしい」という要望がありました。

(これはとてもあるあるなのではないでしょうか)

ココで浮き彫りになった課題とは「リードの取捨選択が必要だが、その判断軸が無い」ということです。

IS・FSともに限られたリソースで対応しているため、受注に繋がる商談を創りたい。

ただ、ISもFSも、「オーガニックと広告経由はアツそう」という感覚が、この判断軸の限界でした。

実際にリードを創っている方ならわかると思いますが、それだけの情報ではリードの取捨選択はできません。

・オーガニックなら、フォーム入力と資料DLどっちがいいの?

・リスティングなら、指名検索と一般検索でどのくらい差があるの?いいKWは?

・展示会に色々出してるけど、どの展示会が結局良かったの?

・CVが取れるWPはわかったけど、いい顧客が取れるWPはどれ?

などなど、まさに言うは易しで、「良いリード」を選ぶのは簡単ではありません。

そこで、この「良いリード」を定義付けるために、リードごとに課題のヒアリングを徹底し、下記のようにアウトプットをすることで、ニーズの濃度の一部を可視化しました。

そうすることで、比較サイトの中でも、課題が全くないリードしか取れないサイトと、一定の期待値で課題があるリードが取れるサイトがわかったり、展示会で名刺は集められるものの、そのほとんどが課題を持っていない状態だということがわかりました。

そこで、この情報をもとにバッサリとチャネルを精査。

うまくいっている比較サイトの流入上限を撤廃し予算を投下。逆に課題があるリードが取れないサイトは出稿を止めるかコピーを変更。展示会の予算も配分を大きく変え、全体的に縮小し、一部の効率がいい展示会のみプランを上げて出展を続けています。

その結果、リード全体の課題含有率は10%弱上昇し、伴ってFSの案件化率にも+の影響を与えています。

最後に

もちろん、こちらで紹介した内容以上に、細かい見込み客の定性情報が定常的に情報交換されている構造が理想でしょう。

ただ、インサイドセールスも毎日一生懸命コールをしており、いつだってそのようなアウトプットができるとは限りません。

そんなときの第一歩として、キーマン接触と商談獲得の間にKPIを一つ設けてみる。

これだけで会話の濃度がグッと上がりますし、インサイドセールスとマーケターの間で、より有機的な関係性を作ることができます。

皆さまも、通常のオペレーションに一つ些細な工夫を入れることで、より良い組織を目指す一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

今回の投稿は以上です。ありがとうございました。

セールス領域に少しでも悩んでいませんか?

エンSXにぜひお任せください

お問い合わせください

こちらから