―「検討します」で終わる商談をゼロにする ―

営業「いかがでしょうか?ご検討いただけますか?」

顧客「ご提案ありがとうございました。社内で検討しますので、今日の資料を頂けますか?」

営業「もちろんです!後ほどメールでお送りしますので、ぜひ前向きにご検討お願いします!」

顧客「分かりました。検討しますね。」

・・・

私はこれまで、営業責任者として、また営業育成支援事業を推進する中で、1,000名以上のBtoB営業の育成に携わってきました。

その中で、約8割の営業の方が上記のような商談の終え方をしていますが、このようなクロージングで契約に至ったケースはほとんど見たことがありません。

・このやり取りのどこに問題があるのか?

・なぜ8割の営業はこのようなやり取りを顧客としてしまうのか?

・では、どうすればよいのか?

本日はこの3点についてお伝えします。

エンSXセールスアナリティクス サービス責任者

1、このやり取りのどこに問題があるのか??

問題の核心 ――「検討」と「承認」を混同している

商談を終え社内に戻った顧客担当者は

・稟議書を書き、

・予算を確保し、

・決裁者を説得し、

・競合案とも比較し、

・反対派の声も封じ込めなければなりません。

しかし担当者の多くは社内決裁のプロではなく、「良い資料だが、さて何から手を付けよう?」と迷子になり、時間とともに温度感も冷めていき、本業に追われ、優先順位が下がっていきます。

結果、案件は自然消滅していくことになります。営業担当の思う「検討」は導入可否の結論を出すことを指しますが、実は顧客はそこに至るまでに多くのプロセスを経なければならないのです。

2、なぜ8割の営業はこのようなやり取りを顧客としてしまうのか??

8割の営業がハマる「資料送付の罠」

なぜこのような勘違いが起こるのか。その心理的背景には、以下のような自己を正当化するキモチがあります。

● 忙しさの自己正当化

「次の商談準備で手一杯。資料を渡したから十分手厚いフォローをしたはずだ」と自分に言い聞かせる。

● 失注への恐れからくる自己正当化

その場で白黒をつけにいくと、せっかく検討段階まで上がってきたこの案件が失注してしまうのではないか?と恐れてしまう。

● 顧客の意思を尊重しているという自己正当化

検討するという顧客の意思を尊重しているから問題ないと思い込む。

● 資料送付=フォローをしているという自己正当化

「資料送付メールもフォローの一種」と誤解し、本質的な支援を何もしていないのに満足してしまう。

ご自身、または自社の営業シーンに照らし合わせて、ドキっとされた方もいるのではないでしょうか。

3、では、どうすればよいのか?

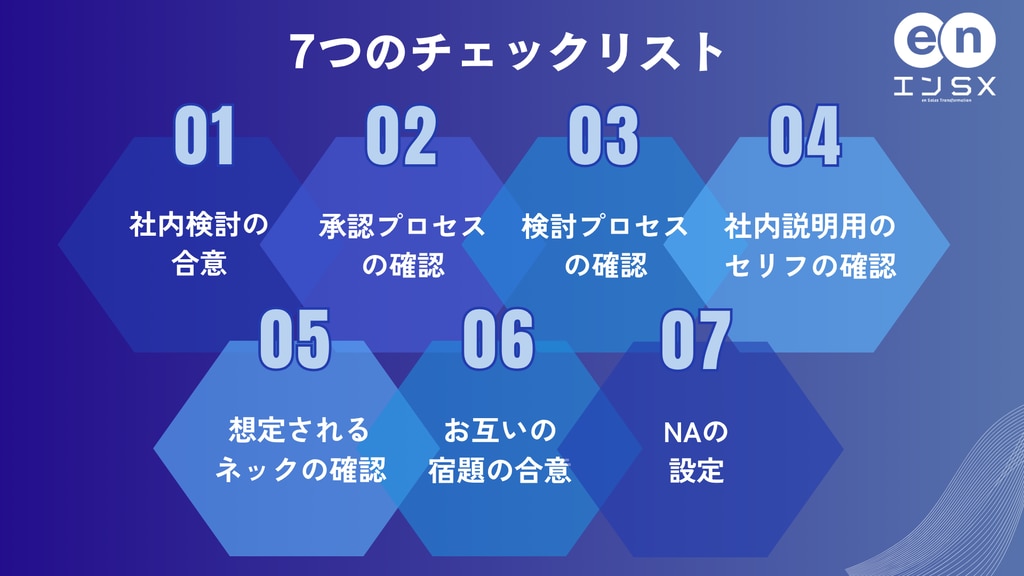

どうすればよいか──『共創型クロージング』7つのチェックリスト

①社内検討の合意

まず、目の前の商談相手が社内での検討を進めたいと思っているのか、合意を得る必要があります。ここが曖昧なままでは、担当者は社内で推進者として動いてくれません。

合意が得られない場合は、改めてネックを聞き出し、再度ネックに対する提案を行う。合意を得るまでこのプロセスを繰り返していきます。

| 効果的な質問例 | 「御社内で導入に向けて検討を進めていただけるということでよろしいでしょうか?」 |

②承認プロセスの確認

決裁に至るまでの顧客内での承認のプロセス、要は誰の判子が必要なのか?次に誰の承認を得る必要があるのか?を明確にしていきます。

| 効果的な質問例 | 「具体的な承認のプロセスとしては、どのような流れになりますか?」 |

③検討プロセスの確認

誰の承認を得ないといけないか?を明確にした後、どのような検討の流れをとるのか確認します。例えば、決裁における次の承認者は役員であったとしても、まずは現場の責任者に相談をするという検討プロセスをとる企業もよくあります。

この場合、役員の前に現場の責任者を説得しないといけませんので、ここを担当者任せにすると失注リスクが高まります。

| 効果的な質問例 | 「次回◯◯様からご承認いただくにあたり、どなたかに相談されますか?」 |

④社内説明用のセリフの確認

担当者が社内に対し、サービスをどう説明しようとしているのかを確認します。

担当者もこの時点では具体的にどう伝えるかまでのイメージができていないため、営業から質問することで初めて具体的にイメージをし始めます。

| 効果的な質問例 | 「◯◯様に良いと思っていただくために、何と言って弊社のサービスの導入の話を伝えますか?」 |

⑤想定されるネックの確認

④でイメージした内容を伝えた場合、相談相手はどのような見解を示すのかを確認します。相談相手の性格や判断基準、これまで同様の提案をした時にはどんな反応だったかなどを具体的にイメージしてもらいます。

これにより、相談相手が言いそうな懸念点、ネックを洗い出します。

| 効果的な質問例 | 「それを伝えた場合、◯◯様は何と言いそうでしょうか?」 |

⑥お互いの宿題の合意

出てきた懸念点、ネックに対し、お互いに実施する宿題を合意します。

例えば、「投資対効果を具体的に示してくれと言われそうです」という回答だった場合、以下のようにお互いの宿題を明確にし、合意します。

顧客側:自社の現状の定量データを用意する

営業側:投資対効果の算出方法や他社事例を用意する

お互いの宿題を合意することで、共同作業となり、担当者の当事者意識や、営業とのパートナー関係の醸成にもつながります。

| 効果的な質問例 | 「では、私のほうでは●●を用意しますので、△△様は、□□の確認だけお願いできますか?」 |

⑦ネクストアクションを設定する

最後に、ネクストアクションを設定します。

ネクストアクションの設定は、「またこちらから連絡します」等の曖昧なものではなく、目的、日時、連絡手段を提示した上でその場で合意します。

最後の最後にこの設定を曖昧な形で終えてしまう営業が意外と多いのですが、曖昧なネクストアクションでは、場合によっては連絡がつかなくなることもあります。ハイパフォーマーほどネクストアクションを握ることへのこだわりが強いです。

| 効果的な質問例 | 「次回改めて具体的な投資対効果の示し方をすりあわせるために、

●月●日曜日●時~オンラインでお打ち合わせできればと思いますがよろしいですか?」 |

以上の7つのステップを丁寧に進めていくことで、確実に案件は前進させられます。

ここで1つ注意点としては、時間配分です。

この7つのステップを進めるには10~15分はかかるため、少なくとも商談終了10分前にはクロージングに入ることをおすすめします。

まとめ

「検討してください」「資料送ります」ではなく、顧客の社内調整を営業が伴走しながら可視化することで、受注までの距離を大きく縮められます。

商談後に資料を送る前に、自分は資料送付係で終わるのか、それとも顧客にとっての社内決裁の伴走者になるのかを思い出してほしいと思います。 その一歩が、受注確度を 180 度変えます。

また、こうして顧客と二人三脚で掴みとった契約は、喜びもひとしおです。

ぜひ営業の楽しさを体感する一助となれれば幸いです。

セールス領域に少しでも悩んでいませんか?

エンSXにぜひお任せください

お問い合わせください

こちらから